Aviso colonial Rigault de Genouilly Tahiti Papeete Pierre Loti 1934

Nous avons déjà évoque l'aviso colonial Rigault de Genouilly lors de son arrêt à l'île de Pâques en 1934 :

http://envelopmer.blogspot.com/2016/08/aviso-colonial-rigault-de-genouilly.html

Continuons le voyage vers l'ouest pour atteindre la Polynésie Française et Tahiti.

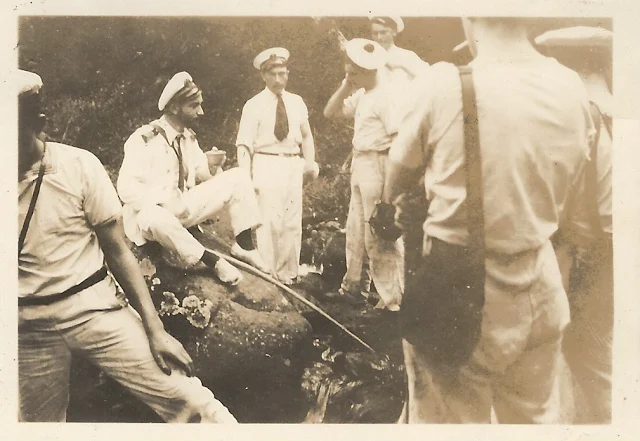

Nous nous laisserons guider par l'album de photos qui présente l'escale vue par un marin les paysages, le diadème, le bain de Loti, le port.

http://envelopmer.blogspot.com/2016/08/aviso-colonial-rigault-de-genouilly.html

Continuons le voyage vers l'ouest pour atteindre la Polynésie Française et Tahiti.

Nous nous laisserons guider par l'album de photos qui présente l'escale vue par un marin les paysages, le diadème, le bain de Loti, le port.

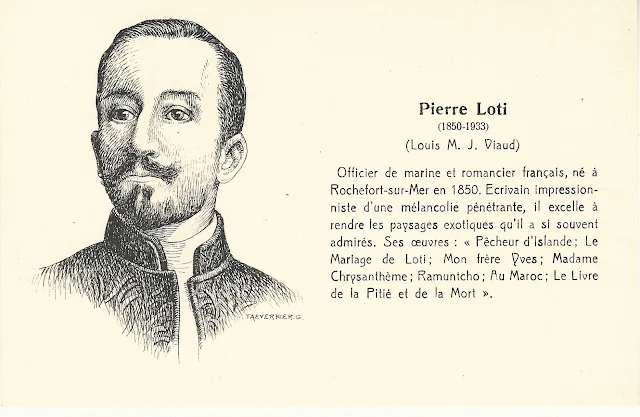

Julien Viaud est venu à Tahiti comme officier de marine alors qu'il avait 22 ans. Son navire est arrivé au mois de janvier 1872 et est reparti en mars, il est donc resté deux mois en escale à Tahiti. Il en repartira LOTI. Le mot tahitien est Roti (Rose) mais Roti évoque trop une pièce de viande ce qui est peu poétique... Il deviendra Loti.

Il était passé aux Marquises juste avant et ce sont ces deux visites qui ont alimenté tout ce qui sera dans son roman "Le mariage de Loti". Il y raconte le milieu autour de la reine Pomare IV, les courtisanes et les suivantes, ses histoires d'amour, et puis la vie quotidienne, sa découverte de Tahiti.

Loti fut baptisé le 25 janvier 1872, à l'âge de vingt-deux ans et onze jours. Lorsque la chose eut lieu, il était environ une heure de l'après-midi, à Londres et à Paris. Il était à peu près minuit, en dessous, sur l'autre face de la boule terrestre, dans les jardins de la feue reine Pomaré, où la scène se passait. RARAHU

"Loti a des jugements qui sont ceux du 19ème siècle. C'est une littérature qui a 150 ans et on ne reprocherait pas à Molière d'avoir des idées du 17ème siècle. Par exemple il a un discours qui est vraiment d'Européen, cette idée que nous avons une civilisation avancée. Même s'il n'emploie jamais le mot "civilisation supérieure" l'idée transpire dans l'ouvrage. Il y a aussi le rapport aux femmes et la facilité de la sexualité, qui peut paraitre un peu prédateur, c'est le reflet des marins qui sont en escale et trouvaient à Tahiti une vie facile. Sur les Chinois de Tahiti, il reprend les poncifs du temps, parce qu'ils étaient mal intégrés ou mal perçus... Donc il y a des choses à critiquer, mais on ne peut pas lire un livre du 19ème comme s'il avait été écrit hier."

"Il y a deux aspects dans ce livre qui sautent aux yeux d'un lecteur contemporain. D'abord le côté paradis/Nouvelle Cythère, dans la tradition de Bougainville ou de Rousseau, cette idée de l'indigène "bon sauvage" qui vit dans une culture naïve et authentique... Mais en même temps, il y a une lucidité sur cette civilisation qu'il voit en train de disparaitre, menacée par la colonisation. Il y a donc ce double regard, de la fascination pour un monde qui lui parait enchanteur et en même temps l'inquiétude de voir ce monde menacé, notamment par la présence européenne, donc lui-même. C'est assez lucide pour être intéressant."

|

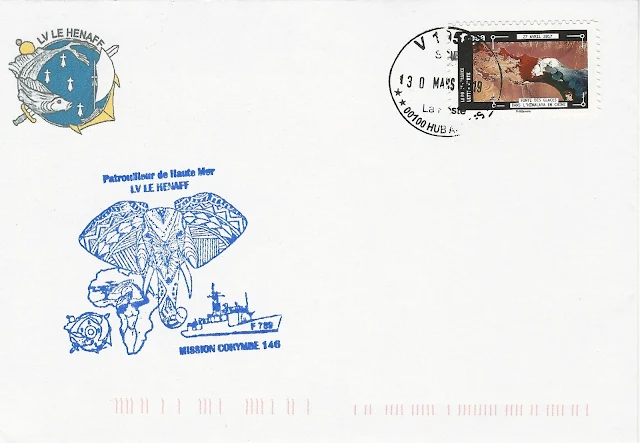

| Absence de TàD sur un timbre Etablissement de l'Océanie Cachet Service à la mer Griffe Aviso Colonial Rigault de Genouilly |

C’est en effet le 25 janvier 1930, que les érudits locaux de la Société des études océaniennes envisagent sérieusement d’immortaliser à Tahiti l’auteur du célèbre roman Le Mariage de Loti édité à Paris en 1879 sous le titre de « Rarahu, idylle polynésienne ». Ils décident de faire réaliser une statue de Pierre Loti pour faire revivre et de perpétuer dans le cadre tahitien le souvenir de celui qui a tant aimé Tahiti, qui l’a si bien compris et dépeint. En 1932, André Ropiteau se passionne pour ce projet et devient président du Comité Pierre Loti, pour lequel il se démène tant bien que mal, organisant conférences et projections de films sur Tahiti ici et à Paris et enfin, le 20 janvier 1934, le buste réalisé par l’artiste Philippe Besnard, fils du grand peintre Albert Besnard, arrive à Papeete.

Le Rigault de Genouilly arrivera trop tard pour l'inauguration du buste de Loti. Seuls les marins de la Zélée seront présents.

Le Port de Papeete

|

| Cachet d'arrivée à Paris le 15-12-34. L'aviso a quitté les Marquises pour Hawaï le 26-08-1934 |

"Au bord de la Fautaua, des jeunes femmes tahitiennes, accablées de sommeil et de chaleur, étaient couchées sur l’herbe, les pieds trempant dans l’eau claire et fraîche. L’ombre de l’épaisse verdure descendait sur nous, verticale et immobile ; de larges papillons d’un noir de velours, marqués de grands yeux couleur scabieuse, volaient lentement, ou se posaient sur nous, comme si leurs ailes soyeuses eussent été trop lourdes pour les enlever.

Tout à coup, des broussailles de mimosas et de goyaviers s’ouvrirent, on entendit un léger bruit de feuilles qui se froissent, et deux petites filles parurent, examinant la situation avec des mines de souris qui sortent de leurs trous. Elles étaient coiffées de couronnes de feuillage, qui garantissaient leur tête contre l’ardeur du soleil ; leurs reins étaient serrés dans des « pareu » bleu foncé à grands dessins jaunes ; leurs cheveux étaient noirs, longs et dénoués.

Les deux petites vinrent se coucher sous la cascade, qui se mit à s’éparpiller plus bruyamment autour d’elles… La plus jolie des deux était Rarahu : l’autre, Tiahui, son amie."

A la découverte de Tahiti

En revanche les paysages et les lieux sont tous très fidèlement décrits. La cascade de Fataua par exemple, non seulement il la décrit dans le roman, mais il la dessine très bien. En revanche quand on regarde le dessin, on voit le Diadème au-dessus de la cascade, alors que si on se rend physiquement sur place pour trouver le même angle, on ne peut pas le voir... Donc le dessin a été fabriqué, et on ne peut le voir qu'en venant sur place. Mais il y a quand même une belle fidélité au lieu chez Loti.

Le Diadème est un sommet de Tahiti, bien visible de la plaine de Pirae, dont la forme rappelle celle des « diadèmes », ce bijou de la forme d’une demi-couronne, Te Tara o Maiʼao culmine à 1 321 m d'altitude.

Merci à Daniel Allançon pour le scan du pli.

à suivre...

sources :

https://www.tahitiheritage.pf/buste-pierre-loti-fautaua/

http://mondephilatelique.blog.lemonde.fr/2010/03/03/a-propos-de-pierre-loti-et-de-la-polynesie/

films sur le Rigault de Genouilly

île de Pâques

http://guezenoc.fr/blogs/media/fichiers/rigault_ile_de_Paques.mkv

départ de Lorient Mars 1934

http://guezenoc.fr/blogs/media/fichiers/Rigault_depart_Lorient_1934.mkv