Mayotte Dzaoudzi Henry de Balzac

Mayotte est une île de l'archipel des Comores, situé au milieu du canal de Mozambique, entre l'Afrique et Madagascar. Elle a été marquée par l'histoire du monde maritime de l'Océan Indien, longtemps dépendante de la traditionnelle navigation saisonnière arabo-indienne, et de l'irruption de ses marges, africaines et malgaches, avant de passer petit à petit sous hégémonie européenne. L'islam tolérant et structuré qu'elle a préservé indique un vieil héritage shirazien, apporté par des colons de la région d'Ormuz et du Hadramaout.

|

| Tombe d'Henry de Balzac - cimetière chrétien Pamandzi photo JM Bergougniou |

Henry de Balzac (1807-1858) est le jeune frère adultérin de Balzac, fils de M. de Margonne, le châtelain de Saché. Ayant consulté de très nombreux documents d’archives inconnus jusqu’ici, Hugues Bousiges est en mesure de nous éclairer sur sa scolarité, ses études, sa carrière d’arpenteur et son séjour à Mayotte, où il a terminé misérablement sa vie.

Comment exister quand on est le frère cadet de l’immense auteur de La Comédie humaine ? Henry de Balzac (1807-1858) se lance dans l’aventure coloniale pour tenter de se réaliser. En route pour les Indes, il fait escale à l’île Maurice, alors sous domination anglaise : il y fait une rencontre décisive mais dilapide une fortune aisément acquise. Il est amené à se replier en France, mais ne peut s’empêcher de retourner à Port-Louis en dépit d’une situation compromise.

Il se résigne alors à passer à l’île Bourbon (actuelle Réunion). Cependant, déclassé et marginalisé, il gagne Mayotte où il cherche une ultime fois à se refaire.

Plonger dans la vie d’Henry, c’est ouvrir le grand livre de la famille Balzac. De l’union de Bernard-François Balssa - qui transforma en Balzac son nom de paysan albigeois et par la même son destin - avec Laure Sallambier, de trente ans plus jeune, naquirent quatre enfants : deux garçons intercalés par deux filles et dont l’ainé, Honoré, est l’un de nos plus illustres romancier. Henry fut le dernier de cette fratrie et sans doute le préféré de sa mère, car le fruit d’une liaison avec Jean Margonne, le seigneur de Saché, d’où l’appellation d’ « enfant de l’amour » qui accompagne souvent l’énoncé de son identité. Partageant avec Honoré bien des traits de caractère, il lui manqua toutefois une force de caractère et une aptitude à lutter, qui le conduisirent à vivre et à mourir misérablement. Volontairement parti vers les îles lointaines : l’île Maurice tout d’abord, où il épousa une créole, puis l’île Bourbon - qui deviendra la Réunion - il finit sa vie à Mayotte, sans doute terrassé par la malaria et l’alcoolisme, où l’avait conduit son métier d’arpenteur-juré.

|

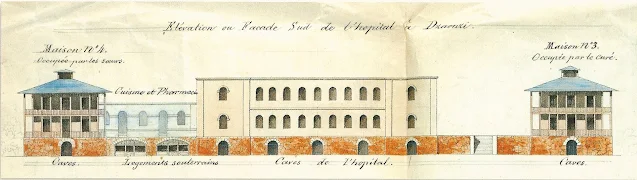

| vue de l'hôpital |

C’est là qu’il repose à jamais. Sa vie ne retient notre attention que par le nom de famille qu‘il porte et un destin malheureusement commun à bien des fils de famille, qui au XIXème ou au début du XXème siècle partirent outre-mer en quête de fortune et de gloire et reposent désormais, inconnus et oubliés, en terres lointaines d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie

Trois ans à peine se sont écoulés qu'Henry revient en France avec sa femme. Ils ont un garçon dont le romancier est parrain. Après un séjour de deux ans, 1834-1836, ils retournent à l'île Maurice, ayant dépensé leur avoir. La suite ne fut pas plus chanceuse. Ayant obtenu et occupé l'emploi de « commis de la marine » à l'île Bourbon, Henry de Balzac abandonne situation, femme et enfants. Il part à Madagascar, de là aux Comores, et s'établit comme « arpenteur juré » à Mayotte où il meurt seul, tristement, loin des siens, ayant reçu l'extrême-onction, le 12 mars 1858, à l'hôpital militaire, huit ans après son illustre frère.

Quel motif avait poussé cet infortuné à courir ainsi? L'inconduite? Des dettes criardes? Le goût de l'aventure? L'utopie de la colonisation? Il ne trouva pas ici-bas cette fortune tant désirée. On prétend qu'un gros héritage, à lui laissé par M. de Margonne, un châtelain de Touraine, ancien ami de sa mère, lui avait échu quelques mois avant sa mort. La nouvelle ne put en être apportée que sur sa tombe. La correspondance d'Honoré de Balzac et celle de sa famille contiennent l'écho des gémissements que tous poussaient sur le colonial il avait eu au moins le mérite de les débarrasser de sa présence."

de la Compagnie de Jésus

L'Eclaireur de Diego-Suarez 1932 1942

L'Éclaireur (Diégo-Suarez) 1932-1942