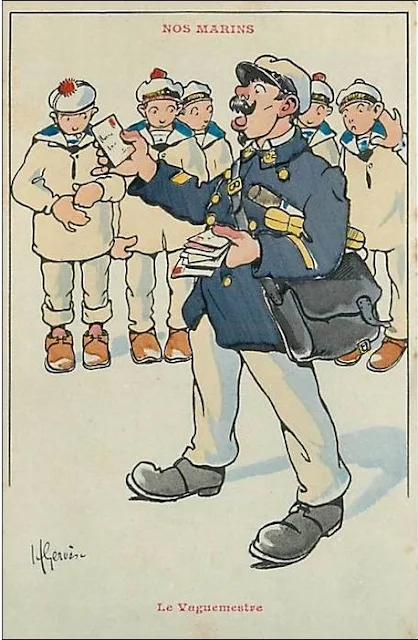

Hommage aux vaguemestres

Saint Désiré

Avec sa nouvelle vignette libre-service d’affranchissement, le Musée de La Poste met à l’honneur le vaguemestre, le facteur des armées.

En l’habillant aux couleurs de Saint-Désiré, le patron des distributeurs de courrier.

Les facteurs et les vaguemestres sont apparus en France pour la première fois au XVIIe , le facteur à Paris dans l’organisation de la Petite Poste en 1653, et, le vaguemestre au sein de la Poste aux armées installée par Louvois, les deux personnages partagent une proximité chronologique initiale qui jette les bases d’une analogie affirmée pendant la Première Guerre mondiale.

En août 1914, le facteur est un fonctionnaire appartenant au puissant ministère des PTT. Il est reconnu des Français puisque depuis 1864, sa tournée est quotidienne dans les campagnes, et même pluriquotidienne dans les plus grandes villes. Près de 35 000 d’entre‑deux sillonnent le pays, balisé par 15 000 bureaux de poste et 84 000 boîtes aux lettres.

En août 1914, le vaguemestre est un militaire, sous‑officier, souvent adjudant ou sergent, affecté à raison d’au moins un par régiment. On en dénombre moins de 1 500, pouvant être secondés par des agents de liaison, placés sous la responsabilité de l’officier payeur du régiment. Tout ce personnel se trouve sous la tutelle de la trésorerie et de la poste dans le grand ensemble de l’intendance aux armées. Le bureau du payeur est la base d’attache du vaguemestre, le bureau de poste celui du facteur. Suivant un cycle immuable, vaguemestre et facteur quittent chaque matin leur base. En charrette, à dos de mulet, à bicyclette, rarement en automobile, le vaguemestre va chercher les dépêches concernant son régiment et y déposer celles collectées la veille, à la gare de ravitaillement la plus proche.

Il revient au bureau du payeur, y trie et classe les plis et colis à distribuer, puis repart vers les cantonnements de troisième, tranchées de la seconde, exceptionnellement de première ligne, pour sa distribution pédestre ou en selle : le vaguemestre circule parmi les compagnies, au sein desquelles il privilégie le regroupement des soldats autour de lui pour une remise collective. Quant au facteur, il déroule sa tournée, en marchant ou pédalant, qui atteint alors en moyenne 32 km en zone rurale, au cours de laquelle il distribue le courrier et relève les boîtes aux lettres situées sur son parcours.

« Quel est, à votre avis, le meilleur moment de la journée : Pour le soldat aux tranchées ? Pour la famille ? Qui a au front un être cher ? Quel est‑il pour vous‑même ? (Sujet de rédaction pour le certificat d'études primaires, Mortcerf, Seine‑et‑Marne, 1916)

« Quel est, à votre avis, le meilleur moment de la journée : Pour le soldat aux tranchées ? Pour la famille ? Qui a au front un être cher ? Quel est‑il pour vous‑même ? (Sujet de rédaction pour le certificat d'études primaires, Mortcerf, Seine‑et‑Marne, 1916)

En ce triste temps où toutes nos heures sont absorbées par l'unique‑ pensée de la guerre, peut‑il encore y avoir de bons moments pour nous, pour le combattant serré dans les tranchées, pour la famille qui a au front un être cher, et pour moi‑même ? Oui. Et d'abord, pour le soldat aux tranchées, j'imagine que le meilleur moment du jour est celui où le vaguemestre paraît avec son paquet de missives à distribuer. Peut‑être y‑a‑t‑il une lettre pour lui ? Oh ! Comme, d'avance, l'espoir de recevoir des nouvelles des siens doit faire battre son cœur de satisfaction ! Il est vrai que lorsque la lettre attendue n'arrive pas, ce moment est suivi d'une amère déception. Mais quand il y a un pli pour lui, quelle joie, quelle ivresse, quelle douce émotion goûte le soldat à lire, à dévorer les lignes qui lui sont adressées et lui disent comment on va chez lui, chez tous ceux qu'il aime! Et comme son courage doit en être renouvelé ! Assurément, la distribution du courrier est bien pour lui le meilleur moment du jour. Pareillement pour la famille qui a au front un père, un fils, un être chéri, le meilleur moment du jour n'est‑il pas celui où l'on guette le passage du facteur dans la douce attente d'une lettre ?

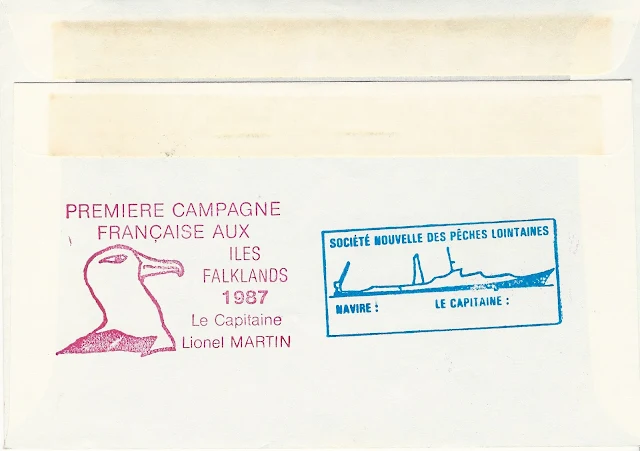

Son visuel reproduit une gravure réalisée en 1915 par le dessinateur Gaston Maréchaux (une œuvre acquise pour les collections du musée par la Société des amis du musée de La Poste).

On y voit un Saint-Désiré – patron des facteurs et des vaguemestres – portant l’uniforme des soldats de 14-18, les bras chargés de lettres, dont certaines s’éparpillent autour de lui. Et sur ses épaules les deux ailes d’Hermès, le messager des Dieux.

Un vaguemestre qui semble entendre l’imprécation que l’on peut lire au-dessus de lui : « Faites qu’il y ait toujours quelque chose pour moi ».

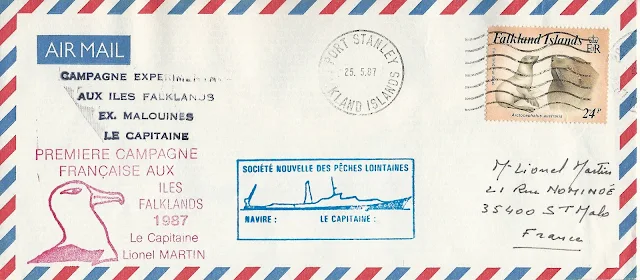

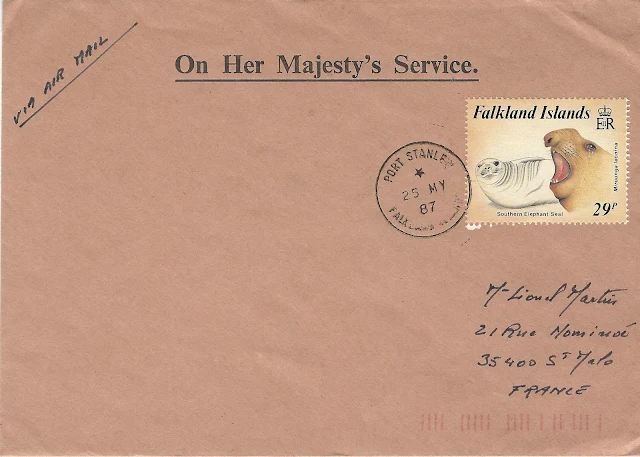

La vignette est disponible à la boutique du Musée de La Poste. Accompagnée à la demande d’un timbre à date. Et une carte postale illustrée du même visuel est également en vente.

A l’approche des commémorations liées au centenaire de l’armistice de 1918, une nouvelle LISA qui devrait intéresser nombre de philatélistes et de passionnés d’histoire.