Salonique Méditerranée D

A la suite des deux guerres balkaniques (1912 et 1913), l’Empire ottoman perd

l’essentiel de ses territoires situés sur le continent européen au profit, de la Grèce,

de la Serbie, de la Bulgarie, de l’Albanie et du Monténégro. La région ottomane de

Macédoine est alors partagée entre la Grèce, la Serbie et la Bulgarie. Le Kosovo

et le nord de la Macédoine ottomane sont, quant à eux, intégrés au Royaume de

Serbie.

Le front d’Orient voit s’affronter les deux grandes coalitions de la Première Guerre

mondiale et leurs alliés :

¾ l’Entente : France, Royaume-Uni, Russie, Italie, Roumanie, Serbie et Grèce

(à partir de 1917)

¾ l’Alliance ou les puissances centrales : Allemagne, Autriche-Hongrie, Turquie

et Bulgarie

Sur le front d’Orient, les troupes de l’Entente sont constituées de divisions

françaises, britanniques et serbes, renforcées par des divisions italiennes, russes

et grecques. Les forces de l’Alliance comprennent en grande majorité des troupes

bulgares, renforcées par des troupes allemandes et austro-hongroises, ainsi que

par des unités turques.

|

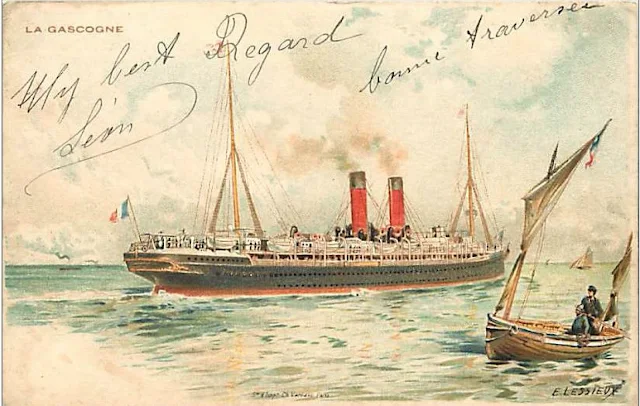

TàD manuel circulaire de libellé POSTES – NAVALES / MEDIT D (sans point) , trait d’union, étoile Service à la Mer

|