L'Ile verte, son phare, son gardien de phare et ses squelettes de baleines

|

| Livre&Mer Concarneau © JM Bergougniou |

C'est à Concarneau que j'ai découvert l'île verte. Dans le cadre du festival Livre et mer jumelé avec le salon du livre de Rimouski, Pierre-Henry Fontaine, biologiste y était venu parlé du musée du squelette. Musée composé de squelettes ou d'ossements de divers cétacés venus s'échouer sur les rives du fleuves

Une jeunesse hors de l’ordinaire... dans une station de phare Par Johanne Fournier, Collaboration spéciale

13 avril 2025 à 04h00

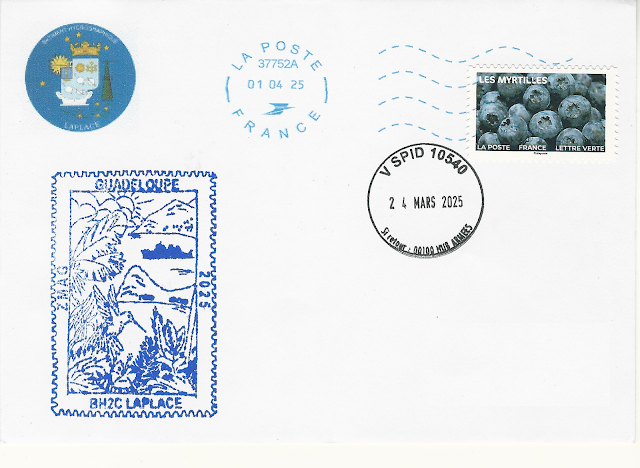

Le phare de l’île Verte, au Bas-Saint-Laurent

Vivre sa jeunesse dans une maison adjacente à un phare, voilà une expérience hors du commun qu’est venu raconter Jocelyn Lindsay à Rimouski. Pour ce descendant de quatre générations de gardiens du phare de l’île Verte, près de Rivière-du-Loup, «un phare nous permet de s’élever vers le ciel».

Si le métier de gardien de phare s’est éteint au Québec en 1988, ces structures lumineuses sont toujours là pour nous rappeler qu’elles ont été témoins d’une longue tradition. Cet ancien professeur émérite, qui a œuvré pendant 35 ans à l’École de service social de l’Université Laval et qui a été pionnier dans l’intervention auprès des hommes violents au Québec, a fait voyager son auditoire sur son île des années 1950.

«Comme enfant, les alentours du phare étaient un magnifique terrain de jeu», dira M. Lindsay. Bien qu’il n’y ait pas un phare pareil, celui-ci représentait un milieu de vie particulier, selon lui.

Construit en 1809, le phare de l’île Verte est le plus ancien du Saint-Laurent. De 1827 à 1964, la responsabilité du phare a été assumée de père en fils par la famille Lindsay, d’origine écossaise. «Le gouvernement aimait engager des gardiens de phare écossais parce qu’ils savaient parler anglais», mentionne Jocelyn Lindsay. Le dernier gardien de phare de la lignée familiale, Joseph Alfred «Freddy» Lindsay, était le père de Jocelyn.

L’île Verte

L’île Verte, dont la municipalité se nomme Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, ne compte aujourd’hui que 72 résidents. Dans les années 1950, elle abritait une quarantaine de familles et quelque 300 personnes appelées les Barlettes. Aujourd’hui, ils ont comme gentilé les Verdoyants. «Ça fait plus écolo», estime M. Lindsay.

L’île Verte est située dans l’estuaire du Saint-Laurent. Située à 2 km de la municipalité de L’Isle-Verte sur la rive sud, elle est reliée au continent de mai à novembre par un traversier. Mais, dans les années 1950, il n’y avait pas de traverse. «C’était des privés qui faisaient la traverse», se souvient Jocelyn Lindsay.

De la fin décembre jusqu’en mars, un pont de glace reliait les deux rives. «C’était un moment très apprécié par les gens de l’île parce qu’ils n’étaient pas obligés d’attendre les marées pour traverser», spécifie-t-il. Il y a bien eu quelques accidents causés par la glace qui a cédé. Mais, à son avis, il y en a eu davantage quand les snowmobiles et les motoneiges sont apparus. «Le cheval, lui, savait quand il ne pouvait pas traverser.»

Le métier de gardien de phare

«Mon père était un fonctionnaire du gouvernement, précise Jocelyn Lindsay. C’était un métier convoité.» Pourtant, c’était un emploi mal rémunéré. En 1960, le salaire annuel d’un gardien de phare était de 7100 $.

«Ce n’était pas beaucoup par rapport au salaire des autres fonctionnaires! On justifiait le bas salaire en disant que le gardien de phare n’avait pas de dépenses. On nous fournissait la maison, mais elle ne nous a jamais appartenu. Pourtant, on l’appelle encore la “maison Lindsay“. C’est vrai qu’il y a quand même eu cinq générations de Lindsay qui ont vécu là!»

«Ce n’était pas beaucoup par rapport au salaire des autres fonctionnaires! On justifiait le bas salaire en disant que le gardien de phare n’avait pas de dépenses. On nous fournissait la maison, mais elle ne nous a jamais appartenu. Pourtant, on l’appelle encore la “maison Lindsay“. C’est vrai qu’il y a quand même eu cinq générations de Lindsay qui ont vécu là!»

Le gardien de phare et son assistant devaient veiller à garder le phare allumé. La journée de travail était de douze heures. «L’utilisation du temps était différente, fait observer M. Lindsay. Au phare, c’était le soleil qui guidait la vie, alors que, pour les autres insulaires, c’était les marées.» De plus, le gardien de phare devait entretenir le chemin menant à la structure.

«On définit souvent la vie au phare comme la grande liberté, mentionne-t-il. Il faut nuancer cette dimension parce que c’était très réglementé. Un gardien de phare était responsable du phare 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 9 mois par année. Même s’il n’était pas là, il était responsable.» Cette tâche était si réglementée que son père avait été accusé d’avoir donné de la peinture rouge au barbier de l’île qui voulait se faire un poteau de barbier.

La fonction de gardien de phare était dangereuse en raison des explosifs utilisés pour la brimbale, un genre de dynamite. «Ces explosifs étaient transportés par bateau et devaient être manipulés avec grand soin», raconte M. Lindsay. Une fois, mon père s’était trompé dans la séquence des gestes à poser et la dynamite avait explosé à ses pieds. Il était revenu à la maison ensanglanté et une de ses oreilles ne s’en était jamais remise.»

Environnement dangereux

L’environnement du phare comportait plusieurs sources de danger qui apportaient leur lot d’inquiétude, ne serait-ce qu’en raison des caractéristiques physiques du lieu.

En plus de pouvoir être témoins de naufrages, les insulaires étaient exposés aux tempêtes, au vent du nord, aux grandes marées, tant et si bien que la maison des Lindsay avait déjà été complètement entourée d’eau. Elle était devenue une île en soi.

Freddy Lindsay avait dû aller chercher l’un de ses fils à l’école et le ramener sur ses épaules. Une autre fois, le signal de brume, que les gens appelaient «le criard», avait fonctionné pendant douze heures, tant le brouillard était opaque.

D’ailleurs, lorsque les visiteurs restaient à coucher dans la maison du gardien, ils n’arrivaient pas à dormir en raison du fameux criard à brume, se souvient M. Lindsay. «Nous, c’était le contraire. S’il ne criait pas, ça nous réveillait!»

Isolement

Isolement

«On identifie un phare à un endroit spécifiquement isolé, soulève M. Lindsay. C’était donc une réalité différente. Il y a des gens qui aiment l’isolement, d’autres qui le haïssent et d’autres encore qui le choisissent.»

Pour parer à l’isolement, les résidents de la station de phare devaient avoir un passe-temps. Pour la femme du gardien, c’était l’artisanat; elle créait notamment de petits bijoux à partir de coquillages. D’ailleurs, dans son journal écrit en 1934, Laurence Dubé disait aimer l’hiver parce qu’elle pouvait travailler pour elle.

Il faut dire que la saison froide représentait un moment d’accalmie pour le gardien de phare et sa famille en raison des glaces qui paralysaient la navigation. L’éducation de la musique était aussi très importante chez les Lindsay. «Ça faisait partie de la culture familiale», confirme Jocelyn.

L’isolement posait des défis d’approvisionnement. Cette situation exigeait une importante planification.

«On était à 2 milles [3,2 km] du plus proche voisin. D’ailleurs, les parents de ma mère ne voulaient pas qu’elle marie mon père à cause de l’éloignement et de l’isolement. Mais, comme enfants, on ne souffrait pas de l’isolement. Mon frère et moi, on disait qu’on était devenu très sociable parce qu’on vivait dans l’isolement!»

Celui-ci était saisonnier, puisque l’été, la parenté débarquait chez les Lindsay et venait visiter le phare. «C’était un lieu d’accueil pour les insulaires et les visiteurs, confirme l’ancien professeur. Puis, durant les Fêtes, le temps s’arrêtait. La parenté élargie est une valeur extrêmement importante que j’ai conservée.»

Jocelyn Lindsay reconnaît néanmoins que la vie des quatre membres de la famille dans un endroit aussi isolé était intense. «On était peu et beaucoup ensemble!»

Jocelyn Lindsay reconnaît néanmoins que la vie des quatre membres de la famille dans un endroit aussi isolé était intense. «On était peu et beaucoup ensemble!»

Freddy Lindsay a pris sa retraite en 1964. Comme il savait que son métier allait disparaître avec l’avènement de la technologie, il a encouragé ses fils à poursuivre leurs études. À l’adolescence, Jocelyn et Charles se sont ainsi retrouvés pensionnaires au collège à Rimouski.

Habitués à l’isolement imposé par la vie dans une station de phare, l’adaptation n’a pas été facile. «Pour nous, la vie de groupe était au-dessus de nos forces», ira jusqu’à dire Jocelyn Lindsay.

Le phare de l’île Verte a cessé de guider les marins en 1972. Devenu aujourd’hui un attrait incontournable pour l’île, le phare est visité par les touristes l’été.

«Quand je vois tout le monde qui vient au phare, je crois qu’il éclaire maintenant les terriens», philosophe le fin conteur.

Présentée la semaine dernière, la conférence de Jocelyn Lindsay était organisée par l’Association pour le développement des aînés et aînées à l’UQAR (ADAUQAR).

Sources

Merci à Mario Bélanger pour l'article

https://objectifquebec.ca/lile-verte/

Les maisons du phare de l'Île Verte