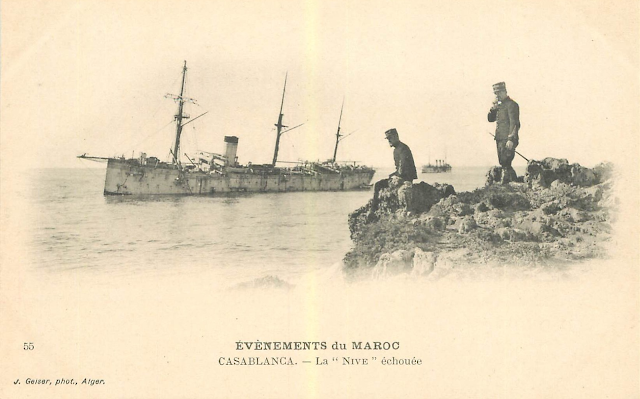

Le naufrage de la Nive - décembre 1907

Janvier 1908 - Casablanca -Maroc

La Nive est arrivée à Casablanca le 30 décembre et a pu débarquer le lendemain la presque totalité des troupes qu'elle transportait : 3 compagnies de zouaves et un escadron de spahis. Le bâtiment, en raison du gros temps, doit prendre le large. Il navigue vers le Sud et va s'échouer sur le rocher Cocktomb, près de la côte, à 5 milles au sud de Casablanca. A bord de la Nive, au moment de l'accident, se trouvent, en dehors de l'équipage, une corvée de 40 hommes pour le déchargement et une quarantaine de spahis avec leurs chevaux. Il n'y a, fort heureusement, aucun accident de personnes. De Tanger, le croiseur Desaix est envoyé au secours du transport ; en attendant, le vapeur Caramanie et une baleinière assurent les communications entre la Nive et la côte.

LE NAUFRAGE DE LA "NIVE"

Le sauvetage de l'équipage, Nouveaux détails. Ce que raconte le capitaine du Caramanie - Un récit émouvant

Paris, 6 janvier,

L'Echo de Paris publie la dépêche suivante de son correspondant de Tanger.

Le vapeur Caramanie, de la Compagnie Paquet, arrivé, ce matin de Casablanca, nous apporte des nouvelles de la Nive, qui confirment malheureusement la perte de ce transport, dont l'équipage ne fut sauvé que grâce à des efforts surhumains.

Je dois à M. Ambroselli, capitaine du Caramanie, les détails qui suivent . Le 1er janvier, à neuf heures du matin, l'amiral Philibert me signalait le danger où se trouvait la Nive à 6 milles environ au sud de Casablanca, et m'invitait à lui porter secours. J'appareillai sur le champ, et, à dix heures et demie, je mouillai à 150 mètres du transport, qui, obligé, la veille, de suspendre le débarquement des troupes, par suite du mauvais état de la mer, s'était, en voulant gagner le large échoué, à cinq heures du matin, sur un fond de roches. Son plan était crevé sur toute la longueur. L'eau avait envahi ses cales.

Une houle Nord-Ouest très forte et le baromètre, extraordinairement bas faisaient prévoir un temps de plus en plus mauvais. A première vue, il me fut facile de me rendre compte, hélas que le navire était perdu. Il s'agissait de sauver les passagers et l'équipage sans tarder une seconde. Du côté de la terre, rien à faire. Dans la matinée, la Nive avait essayé de mettre une baleinière à la mer. Mais elle sombra et deux hommes se noyèrent. Le salut devait venir du large.

Pour assurer le sauvetage, il fallait s'approcher le plus possible de la Nive. C'est ce que je fis sans hésiter, au risque de mettre mon propre navire en danger. Tout en maintenant, à l'aide de la machine, le navire debout à la lame, j'armai le canot, sous le commandement de mon lieutenant Ducis, pour aller lancer une fusée porte-amarre à mi-distance des deux navires; la fusée fut lancée. L'émotion était poignante sur les deux bords. La ligne fila jusqu'au bout et l'amarre tomba à 5 mètres du bateau naufragé qui la ramassa avec une gaffe.

On travailla alors à l'installation d'un va-et-vient, au moyen d'une aussière d'amarre du mât d'artimon de la Nive au grand mât du Caramanie. A quatre heures du soir, le va-et-vient était prêt. Le sauvetage commença. Les hommes furent passés un à un sur l'abime. C'était effrayant à voir, ce chemin de fer aérien, éclairé par les projecteurs du Desaix. Les hommes, cramponnées à la faible nacelle, se balançaient, tantôt les pieds dans l'eau, tantôt la hauteur de 15 ou 20 mètres au-dessus de la mer. Bref, malgré le roulis, le va-et-vient donnait d'heureux résultats et du pont du Desaix, l'amiral m'en témoignait sa satisfaction.

» A minuit, 45 hommes de la Nive avaient passé sur le Caramanie, mais il fallait activer le sauvetage, car le mauvais temps menaçait. L'équipage du Caramanie, qui, dans s'est admirablement comporté, était exténué. Sur ma demande, l'amiral m'envoya une embarcation de corvée portant 20 hommes et un officier.

Il restait encore sur la Nive 200 hommes environ.

L'embarcation fut amenée, et, avec six marins de l'Etat, j'allais moi-même me rendre compte de la situation et voir s'il v avait possibilité d'installer un nouveau va-et-vient avec l'embarcation de la Nive. On poussa un grand espar en dehors et je pus approcher à 5 au 6 mètres.

« Une heure après, le second va-et-vient fonctionnait, et, à quatre heures, la Nive était évacuée, le sauvetage accompli. Tout le monde se trouvait sur le Caramanie. Il était temps. A neuf heures du matin, le vent, commençant à souffler en rafale, nous dûmes abandonner le malheureux transport, qui avait encore dans ses cales soixante chevaux.

Mais, pendant cette manœuvre, demandais-je au capitaine Ambroselli, que laisait le Desaix ?

Le Desaix se tenait à trois milles au large. B ne pouvait rien faire. Ses embarcations ne nous accostèrent que tard dans Ia soirée.

En somme, le sauvetage s'est effectué sous votre direction ?

Forcément, et, à huit heures du matin, l'amiral Philibert est venu nous féliciter des efforts dont la réussite nous rendait tout heureux.

Une heure après, il me télégraphiait "Quand vous aurez remis tous les hommes et le matériel, vous aurez votre liberté. Les questions de réquisition et d'indemnité seront ultérieurement réglées, mais je reste toujours votre débiteur pour l'aide prêtée, pour l'habileté de votre manœuvre et votre extrême complaisance dans cette triste circonstance. »

A dix heures du matin, le temps devenant de plus en plus mauvais, nous appareillâmes pour Casablanca, où, non sans grandes difficultés, je parvins à débarquer tout mon monde. Dans la soirée, une tempête sud-ouest se leva. La verge de l'ancre de bâbord se cassa. Mon navire chassa. Je dus appareiller et reprendre la cape. » Parlant de la conduite de son équipage, le capitaine Ambroselli me dit qu'elle fut au-dessus de tout éloge. Il rend hommage à l'habileté de son lieutenant, qui eut, en allumant la fusée, trois doigts de la main droite brulés. C'est cet officier qui, débarquant à Mazagan avec le gouverneur, entra en tête des troupes du Maghzen lors de la prise de cette ville.

Quoique M. Ambroselli se taise en ce qui le concerne, nous devons ajouter que si lui-même ne s'était pas jeté dans l'embarcation pour aller établir une seconde communication avec le navire en péril, le sauvetage des officiers et marins de la Nive ne se serait pas effectué dans d'aussi heureuses conditions.

Sources

FUSION DES DEUX ECOLES En 1882, une quarantaine de pilotes avaient été formés par les deux écoles et on constata que les pilotes du Nord obtenaient facilement le brevet de pilote de l’Ouest. Le décret du 11 juillet 1882 porta création d’une école de pilotage unique sur proposition de l’ Amiral JAUREGUIBERRY alors ministre de la marine. La durée des cours était portée de trois à cinq ans.

FUSION DES DEUX ECOLES En 1882, une quarantaine de pilotes avaient été formés par les deux écoles et on constata que les pilotes du Nord obtenaient facilement le brevet de pilote de l’Ouest. Le décret du 11 juillet 1882 porta création d’une école de pilotage unique sur proposition de l’ Amiral JAUREGUIBERRY alors ministre de la marine. La durée des cours était portée de trois à cinq ans.