BREST 96 13-20 juillet 1996

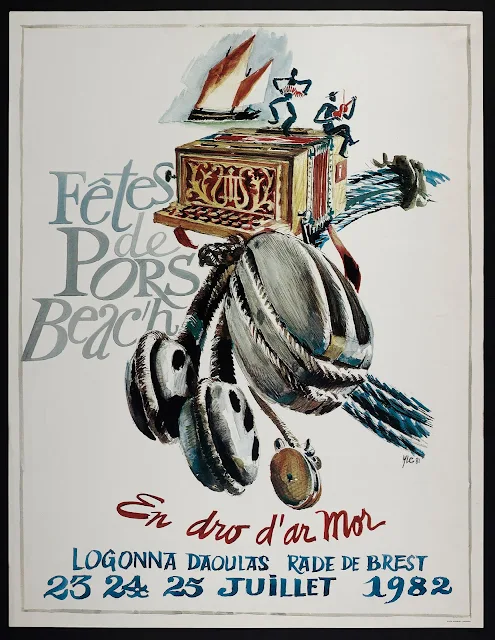

Cette grande manifestation maritime est née initialement grâce à l'organisation de rassemblements de bateaux et de fêtes populaires à quai dès les années 1980, appelée Pors Beac'h en 1980, 1982 (23, 24 et 25 juillet) et 1984 (9 au 12 août) au fond de la rade de Brest. L'organisation est alors assurée par l'Association Groupe Finistérien de Croisière et l'aide des fondateurs du Chasse-Marée

Brest fête les 100 ans du Belem et le lancement du Notre Dame de Rumengol restauré et classé aux monuments historiques.

A l'office du tourisme de Brest, on croule sous les coups de téléphone de gens espérant trouver un hébergement de dernière minute et on les renvoie dans les hôtels extérieurs ou chez l'habitant: 4.000 Brestois ont proposé une chambre!

c

cSur les 7 kilomètres de quai des cinq ports de la ville, c'est la fébrilité, et partout résonnent les coups de marteaux: ici on monte les tréteaux des sept scènes, là les tentes d'apparat des exposants et des sponsors; la cale d'où sera lancé, dimanche, le «Notre-Dame de Rumenghol» ressemble encore à un jeu de mécano géant inachevé. Mercredi, les dockers et l'artiste ont achevé l'installation, sur les façades mortes des quatre coins du port, des quarante fresques sur papier, réalistes et poétiques, peintes par Paul Bloas qui depuis des mois a croqué, sur les quais, dockers, marins et ouvriers de la criée.

La Marine nationale, co-organisatrice du rassemblement avec la ville, se prépare à ouvrir au public la préfecture maritime (le mythique «château») et les beaux et mystérieux quais de la Penfeld où les curieux pourront visiter sous-marins, frégates, avisos et voiliers-écoles. Jeudi, les bateaux en tout genre arrivaient et ce mouvement s'est accéléré le soir. Certains d'entre eux (Australiens, Américains) naviguent depuis de longs jours... vingt-huit nationalités sont représentées (la Grande-Bretagne par 720 voiliers!). 35 des 2.500 bateaux ont plus de cent ans et le trois-mâts français Belem (58 mètres) fête son centenaire cette année. 30 voiliers ont plus de 35 mètres, le plus grand étant l'Ukrainien «Khersones» avec ses 105 mètres.

Chaque jour de 10 heures à 20 heures, se succéderont dans la rade régates et parades mais aussi hélitreuillages, démonstrations de sauvetage par des chiens de Terre-Neuve, chargements de gabares, etc. A quai, les animations seront permanentes: construction navale avec charpentiers, cordiers, poulieurs, etc.; expositions liées à la mer; des dizaines d'animations et d'ateliers pour les enfants; des jeux traditionnels celtiques... Un chapiteau de 3.000 mètres carrés accueillera le salon «Patrimoine des côtes et fleuves de France» où l'on connaîtra le lauréat du deuxième concours. L'association Cinémaritime présentera dans une salle, et le soir sur un écran géant face à la mer, cent heures de films maritimes. Sur un bassin géant, circuleront 300 maquettes de bateaux prestigieux.