Cette arrivée sur le théâtre africain s’explique par la montée en puissance quantitative de la flotte soviétique et une évolution de la doctrine qui ne limite plus son action aux mers adjacentes à l’URSS. La prise en compte de cette nouvelle menace donne lieu à de nombreux échanges au sein de la Défense à Paris. Finalement, le ministre de la Défense Yvon Bourges approuve en mars 1978 « le principe d’une mission dans le golfe de Guinée de deux sous-marins ».

Cette arrivée sur le théâtre africain s’explique par la montée en puissance quantitative de la flotte soviétique et une évolution de la doctrine qui ne limite plus son action aux mers adjacentes à l’URSS. La prise en compte de cette nouvelle menace donne lieu à de nombreux échanges au sein de la Défense à Paris. Finalement, le ministre de la Défense Yvon Bourges approuve en mars 1978 « le principe d’une mission dans le golfe de Guinée de deux sous-marins ».

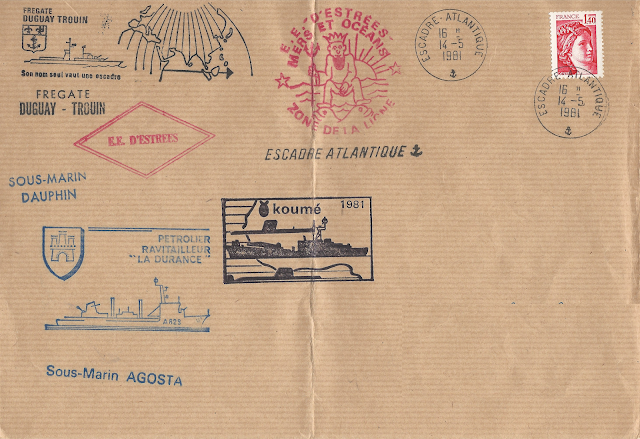

Entre 1979 et 1987, au cours des sept missions Okoumé – ancêtres de l’opération Corymbe - neuf sous-marins français seront ainsi déployés. La menace étant considérée comme réelle, le choix se porte principalement sur des unités récentes : trois sont de type AGOSTA, des sous-marins classiques de dernière génération, tout juste entrés en service. Leur déploiement permet de tester leur endurance en mer chaude, et le matériel destiné à équiper les futurs sous-marins nucléaires d’attaque (SNA).

Trois SNA sont également déployés en Afrique de l’ouest dans le cadre de leur admission au service actif, au sein de Task Group. En 1985, un groupe de six bâtiments de surface assure ainsi le soutien du Saphir entré en service l’année précédente.

Le premier objectif de ces déploiements est de pouvoir contrer la menace sous-marine soviétique en conduisant des exercices réunissant bâtiments de surface, avions de patrouille maritime et sous-marins. La coopération entre ces trois mobiles permet de maintenir les services anti-sous-marins (ASM) des bâtiments en bonne condition opérationnelle. Ils permettent également d’évaluer les capacités d’action des sous-marins français susceptibles de chasser leurs homologues soviétiques afin de maintenir ouverte la route maritime du Cap.

Les bâtiments noirs recueillent également du renseignement, leurs zones de patrouille étant définies en fonction des points d’appui soviétiques. En 1979, le Ouessant et l’Espadon patrouillent devant le Ghana et le Bénin, où la situation est instable. En 1982, l’Agosta se concentre sur les côtes de l’Angola et en 1985 la Guinée-Conakry est plus particulièrement ciblée.

L’estimation de la présence soviétique et l’activité des forces du bloc « P » sur zone constituent alors les principales préoccupations de la rue Royale. Enfin, l’impact du déploiement des sous-marins s’avère majeur dans le domaine de la diplomatie navale. Si les missions de renseignement se veulent par nature discrètes, les sous-marins opèrent également en surface, sur les voies maritimes afin d’assurer un rôle de représentation lors des escales. Le symbolique du SNA naviguant en surface marque les esprits, qu’il s’agisse de la population ou des autorités des pays visités. Leur présence témoigne de la puissance militaire de la France et apparaît comme un gage de confiance pour les alliés africains liés par des accords de Défense, en démontrant concrètement les capacités de Paris d’intervenir à leur profit. À ce titre, les déploiements de la Marine nationale contribueront à maintenir ces États dans la sphère occidentale.

Il n’existe pas de cadre juridique unique des opérations extérieures ni même une seule définition juridique. Depuis plus de cinquante ans, la France s’engage militairement sur des théâtres d’opérations qui donnent lieu à des conflits et interven- tions de nature différente, obligeant le cadre juridique à s’adapter. Par ailleurs, de la prise de décision par le chef de l’État, chef des armées, au déroulé de l’opération extérieure, le droit est présent à chaque étape, qu’il s’agisse de légitimer l’emploi de la force armée, de planifier son action ou de protéger le soldat.

Il n’existe pas de cadre juridique unique des opérations extérieures ni même une seule définition juridique. Depuis plus de cinquante ans, la France s’engage militairement sur des théâtres d’opérations qui donnent lieu à des conflits et interven- tions de nature différente, obligeant le cadre juridique à s’adapter. Par ailleurs, de la prise de décision par le chef de l’État, chef des armées, au déroulé de l’opération extérieure, le droit est présent à chaque étape, qu’il s’agisse de légitimer l’emploi de la force armée, de planifier son action ou de protéger le soldat.

L’expression «opération extérieure» permet de désigner les interventions des forces armées à l’étranger, au sens de l’arti- cle 35 de la Constitution de 1958. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, cet article fait obligation au gouvernement d’informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention, et lui impose, lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, de soumettre sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle, le législateur a relevé que le «terme d’inter- vention englobe ce que l’on désigne généralement sous le vocable ‘d’opérations extérieures’, habituellement définies comme des opérations nécessitant la projection d’hommes en dehors du territoire national, sur un théâtre de crises, dans l’objectif de préserver ou de rétablir la paix. Mais il peut désigner également des opérations à caractère humanitaire et, surtout, ne rend pas l’information du Parlement dépendante de la qua- lification juridique d’une opération, comme peut l’être la cou- verture indemnitaire des personnels engagés dans des opé- rations extérieures, en application de l’article L. 4123-4 du code de la défense» (rapport n°892 du 15 mai 2008, Assemblée nationale).

Mai 1990 Mission Corymbe

Déploiement du TCD Ouragan et de l’aviso Commandant Blaison lors de la première opération Corymbe décidée en soutien à l’opération Requin menée par l’armée de Terre au Gabon alors en pleine crise politique.

Okoumé 1981Départ de Lorient le 18 Janvier

Les Canaries Santa-Cruz du 26 au 29 Janvier

Dakar du 6 au 8 Février

Abidjan du 16 Février au 1er Mars

Douala du 17 au 20 Mars

Lomé du 26 au 29 Mars

Dakar du 6 au 21 Avril

Malaga du 30 Avril au 4 Mai

Retour à Lorient 8 Mai

http://www.para-trans.org/images/Documents/france-50-ans-d27opex.pdf