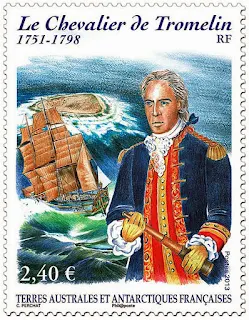

Ile TROMELIN TAAF

Bernard-Marie Boudin, seigneur de Tromelin, dit le « Chevalier de Tromelin » (15 février 1735 à Morlaix - 4 décembre 1815 à Lyon) est un officier de marine, administrateur colonial et explorateur français. Il sert sous les ordres du bailli de Suffren dans l'océan Indien pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, mais ses mauvaises relations avec son supérieur provoquèrent sa radiation des officiers de la marine. Il est nommé vice-amiral en 1793, pendant la Révolution.

L'île Tromelin est revendiquée par Maurice si on se réfère à ce timbre. L’enjeu de la « zone économique exclusive »

C'est surtout l’espace autour de l’île qui intéresse les deux Etats. L’îlot permet de revendiquer le contrôle de 280 000 km² de zone économique exclusive (ZEE), ce qui fait de la France l’Etat contrôlant le plus vaste espace maritime au monde avec, au total, 11,7 millions de kilomètres carrés de ZEE. Concrètement, la ZEE permet notamment le contrôle des droits de pêche et d’exploitation d’éventuelles autres ressources. Un enjeu de taille pour une telle surface.

Nous sommes le 11 août 1722, à bord du navire de la compagnie des Indes : La Diane. Son capitaine, Jean-Marie Briand de la Feuillée, se laisse sûrement porté par les alizés quand il voit l’île pour la première fois. Il ne s'y arrête pas et la nomme sobrement "Île des sables". Il faut dire que rien d'autre ne semble y pousser...

Son surnom : "le danger" et elle le porte bien puisque le deuxième élément clé dans son histoire après sa découverte, est un naufrage. Celui ci eut lieu le 1er août 1761. Cette fois, le navire est baptisé l'Utile et transporte à son bord des esclaves venus de Madagascar à destination de l'Île de France qui à l'époque de ne se situait pas dans le bassin parisien mais désignait l'île Maurice. Si la moitié des esclaves perdent la vie lors du naufrage, l'autre moitié est, elle, abandonnée à son triste sort par l'équipage. Et la promesse de venir les récupérer ne fut jamais tenue... ou presque.

Le 30 AVRIL 1954: Le "MARIUS MOUTET" est devant TROMELIN, avec 32 tonnes de matériel et de matériaux à bord .

A la suite d'une demande de l'Organisation météorologique mondiale créée en 1950, les autorités des TAAF décident en janvier 1953 l'installation d'une station météorologique sur l'île de Tromelin, cette installation servira notamment à surveiller les cyclones.

Serge Frolow dirige les opérations. Après bien des péripéties, la station météorologique est installée.

Après avoir salué l'île, Le Marius Moutet quittait Tromelin le 5 mai 1954 et après une traversée sans problème arrivait en vue de Tamatave le 7 mai vers 3 h du matin. Au verso des courriers , les oblitérations de Tamatave seront du 7 Mai 1954.

Les premiers renseignements météorologiques furent diffusés le 8 mai depuis Tromelin. La construction de la piste pour les avions commencera vers cette date.

Les rapports de mission de Serge Frolow

Il existe trois rapports de mission établis par Serge Frolow : le premier intitulé : Mission de reconnaissance à l’île Tromelin provenant des archives du service météorologique de Madagascar (Année 1953), fait partie d’un document qui ne comporte ni date, ni référence, ni mention du rédacteur.

Les trois premières pages (folios 198 à 200) traitent de la mission de reconnaissance et constituent sans doute le rapport no 0400/A du 22 janvier 1954 que S. Frolow cite dans un rapport ultérieur. Les autres pages traitent des deux missions de 1954 (mai et novembre), effectuées pour l’installation de la station. Leur rédaction date du début 1955 dans la mesure où le texte fait mention du passage du croiseur Jeanne d’Arc à Tromelin qui a eu lieu le 17 janvier 1955.

Il s'agit de la première liaison aérienne, la piste étant terminée récemment. La date du premier voyage est imprécise et elle a été rayée sur le cachet du trajet aller.

Le retour s'est effectué le 31 juillet 1954 et le cachet d'arrivée à Tananarive est du 1er aout 1954.

Le troisième rapport de 11 pages est intitulé : Rapport sur l’installation de la station météorologique de l’île Tromelin, il est signé et daté du 15 mai 1954, sans autre référence.

Ce dernier rapport figure également aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) – F/14/20994, navire baliseur Marius Moutet (1946-1954).

L’installation de la station fut réalisée par l’équipe suivante : l’ingénieur en chef de la Météo Serge Frolow, l’ingénieur de la météo Langlois, le médecin commandant A. Legeais, le géologue R. Pavlovsky, l’adjoint technique Jouanny, l’adjoint technique Chedhomme, le commis principal Rapiera, deux ouvriers spécialisés, dix manœuvres malgaches, six manœuvres destinés à aider au débarquement de matériel et à assister le géologue.

Quatorze personnes restèrent sur l’île après le débarquement et l’installation des matériels : les deux agents techniques, les dix manœuvres malgaches et les deux ouvriers spécialisés. Les ouvriers malgaches resteront eux aussi des « oublies de Tromelin », dans la mesure où nous n’avons pu retrouver le nom d’aucun d’entre eux.

Le premier avion se pose sur la piste (23 juillet 1954) aidé par un radiophare américain du type B.C. 191 prêté par l’armée de l’air.

Ces deux essais infructueux sont mentionnés dans le rapport de mission de Serge Frolow, fo 202, l’ (...)

Il s’agit de la version française du Junker 52 construit après la guerre par les usines Amiot à Co (...)

Un radiophare a été installé et l’aménagement de la piste est terminé le 20 juin. Le premier vol prévu dès cette date est différé. Le 23 juillet, après deux essais infructueux officiellement en raison de la mauvaise visibilité, mais probablement parce que l’île n’a pas été trouvée, le premier avion AAC 1 Toucan10 no 372 de la base aérienne 181 d’Ivato, immatriculé F-SCLL, se pose sur l’île. Il est piloté par le capitaine André Poux, son navigateur est l’adjudant-chef Espinet.

Le 23 juillet 1954, premier vol vers Tromelin

Si cette date était mentionnée précisément dans l’article rédigé par le médecin commandant Legeais dès 1955, on ne pouvait, compte tenu du mauvais état de conservation du rapport de Frolow, lire que le chiffre 3. Ainsi de nombreux auteurs, y compris nous-mêmes (Guérout, Romon 2010, p. 28), mentionnent par erreur soit la date du 9 juillet (Malick, 1976 ; Oraison 1987…), soit celle du 8 juillet (Pénette 2005).

Ce dernier ouvrage indique p. 35 : « 8 juillet [1954], première liaison aérienne Madagascar – Tromelin, la poste appose un cachet spécial sur le courrier », ce qui semble indiquer que la date du vol a très probablement été déduite de celle qui figure sur le cachet de la poste.

Ce dernier est parfois apposé avant le départ, comme le montre les quelques exemples dont nous disposons. Peut-être aussi ces enveloppes « Première liaison aérienne Tromelin – Madagascar » ont-elles été tamponnées avant le départ des deux tentatives avortées dont nous ne connaissons pas les dates exactes. Legeais signale à propos du vol du 31 juillet : « En même temps 17 kg de lettres faisaient le voyage aérien entre Tananarive, Antalaha, Tromelin et retour pour le plus grand plaisir des philatélistes du monde entier ».

Lors de ce vol du 23 juillet, le capitaine Poux effectue la première couverture photographique de l’île. Et, à la suite de cette mission, le colonel Fleurquin, commandant de l’Air en Afrique orientale française, transmet au directeur du service de la Météorologie à Madagascar, le compte rendu du médecin commandant Legeais, accompagné de 3 photos verticales (échelle approximative 1/2000) et de 15 photos obliques et vues du sol. Il y joint les observations suivantes :

« La deuxième mission à laquelle participait le Médecin Commandant Legeais permet d’apporter les précisions suivantes :

Les « bosses » signalées sur la piste par le capitaine Poux sont dues à des apports de sable par le vent ;

La piste est bonne et seule une vérification devra être effectuée avant chaque atterrissage ;

La position de l’île donnée par les documents anciens est certainement erronée. Au lieu de 15° 54’S – 54° 29’E, elle semblerait après restitution des divers éléments de navigation, être la suivante : 16°14’S – 54° 10’E. Toutefois ces coordonnées ne pourront être confirmées qu’à l’occasion d’une mission d’étude ayant en particulier la possibilité d’effectuer plusieurs séries de mesures de hauteur sur les étoiles. »

Ces tirages de l’ensemble du négatif portaient les no 8 et no 10.

Cet ensemble de photographies n’a été retrouvé ni dans les archives de Météo-France La Réunion, ni dans les archives du SHD, et il nous a fallu de longs mois pour en retrouver quelques-unes, souvent par le plus grand des hasards. Par exemple deux d’entre elles sont apparues au début de l’année 2012 sur le site Internet « Google images » sans que nous ayons pu remonter à leur source.

Fort heureusement la définition de ces images était suffisante pour que nous puissions en réaliser un agrandissement.

Fort heureusement la définition de ces images était suffisante pour que nous puissions en réaliser un agrandissement.

Sur le même site de vente en ligne est également apparue une troisième photo en basse définition accompagnée d’une carte postale adressée le 31 juillet à Madame R. Lombaert, peut-être par le capitaine Lombaert lui-même. L’acheteur Philippe Roulois, retrouvé et identifié, a accepté de nous l’envoyer en haute définition, qu’il en soit ici remercié.

Ce n’est qu’en 2014 que nous avons retrouvé un article rédigé par le médecin commandant Legeais, qui est illustré par les deux photographies ci-dessus. Elles sont accompagnées à la page 90 d’un montage photo de vues verticales qui servira par la suite à l’élaboration de la carte du Père Cattala.

Un deuxième vol, assuré par un Toucan AAC1 de la base aérienne 181, se pose le 31 juillet, il est piloté par le sous-lieutenant Dubreuil, son navigateur est le sous-lieutenant Laffont. Il vient récupérer six manœuvres dont l’un souffre d’asthme14 et l’adjoint technique Chedhomme qui est tombé malade le 23 juillet15 et doit être hospitalisé à Tananarive

Les relations aériennes entre Tromelin et la Réunion étaient effectuées par avion militaire type Transal.

A partir du 10 juillet 2015 ces transferts s'effectuent par avion Casa-CN 235-300. Ce courrier a utilisé ce type d'avion pour rejoindre La réunion.

merci à René Pauliat

et à l'UFPP-SATA pour les plis 1er jour

Sources

TROMELIN

Max Guérout

le Monde

France Inter

La Croix