Amiral mystère Laurent TRUGUET

D'origine aristocratique récente, Laurent de Truguet était le fils de Jean-François Truguet(1709-1788), officier de marine, chef d'escadre et major général à Toulon, anobli par le roi Louis XV pour sa conduite lors de la bataille de Minorque, et de sa femme Dorothée David (1724-1810).

De cette union naquirent trois enfants :

- Thérèse Dorothée Truguet, elle épousa Joseph Jules François de Martineng, capitaine de vaisseau ;

- Laurent Truguet (1752-1839) ;

- Augustin Truguet (1753-1793), lui aussi officier de marine disparu en mer lors du naufrage de la frégate La Fine qu'il commandait en 1793 sur les côtes d'Amérique.

Lors de la guerre d'Amérique, il effectua sur l'Hector toute la campagne de l'escadre du comte d'Estaing et participa à ses différents combats, notamment la prise de Sainte-Lucie à laquelle il servit en tant que lieutenant de grenadier, la bataille de la Grenade, et enfin au siège de Savannah au cours duquel il sauve la vie de l'amiral d'Estaing blessé. Il en fut récompensé par la décoration de chevalier de l'ordre de Saint-Louis.

Lieutenant de vaisseau, il fit ensuite la campagne de l'escadre de Grasse sur le Languedoc, puis le Palmier et de nouveau le Languedoc : bataille de la Chesapeake, aux combats de Saint-Christophe (Saint-Kitts) il fut sérieusement blessé, et enfin bataille des Saintes où il fut de nouveau blessé. Il revint en France sur le Citoyen.

À la reprise de la guerre, Bonaparte confia à Truguet l'organisation et le commandement de l'armée navale de Brest avec pavillon sur l'Alexandre, puis le Vengeur. En 1804, tout en faisant consciencieusement signer une pétition « spontanée » à toute sa flotte, à l'image de ce qui se faisait alors dans toute l'armée, pour demander une couronne impériale pour Bonaparte, Truguet prit position contre l'établissement de l'Empire dans une lettre adressée au futur Empereur. Ceci lui valut alors cinq ans de disgrâce sévère, avec perte de tous ses titres, déchéance de la légion d'honneur et « exil à Rouen. »

|

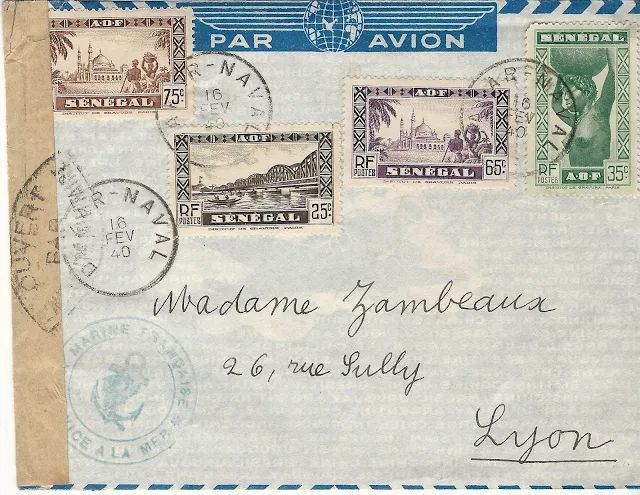

| Ancienne préfecture maritime photo JM Bergougniou |

En 1809 l'Empereur l'appela toutefois à la préfecture maritime de Rochefort après la révocation de l'amiral Pierre Martin qui s'était désolidarisé du conseil de guerre ayant jugé des capitaines après le désastre de l'attaque des brûlots britanniques dans la rade de l'île d'Aix. L'année suivante, Napoléon le nomma préfet maritime de la Hollande. En 1813, Truguet fut l'un des derniers à quitter le poste qui lui avait été confié mais trahi, il fut fait prisonnier par un parti de cosaques.