Les Malouines - Falklands 1982

L'achat de plis de la première campagne expérimentale de pêche aux Falklands en 1987 par le Capitaine Lionel Martin (un malouin) sur le Commandant Gué m'amène à parler de la guerre des Malouines de 1982. Les Français y furent présents par le matériel notamment Super Etendard, Exocet... qui détruisirent la HMS Sheffield et le cargo RO-RO Atlantic Conveyor

https://youtu.be/IUZu8bvxJs4?t=8

Seulement, si la France a respecté ces derniers, il ressort aussi qu’elle a pris soin aussi de tenir ses engagements vis-à-vis de son client et d’assurer le service après-vente de des missiles Exocet et des Super Etendard.

Car si la vente d’arme était soumise à embargo, ce dernier n’incluait pas le soutien de celles qui avaient déjà été vendues… Oubli volontaire ou étourderie? Quoi qu’il en soit, il est certain que des techniciens français se trouvaient à Buenos Aires au moment des faits. Apparemment pas pour y faire du tourisme.

Découvertes par Amerigo Vespucci au début du 16e siècle, puis visitées par Esteban Gómez (1520), Simón de Alcazaba et Alonso de Camargo (avant 1540), les îles Malouines sont baptisées en 1592 par les Anglais « îles méridionales de Davis », nom que leur donna le navigateur anglais John Davis. Deux ans plus tard, en 1594, le navigateur anglais Richard Hawkins les nomme « Hawkins’s Maiden-Land ». En 1600, le navigateur hollandais Sebald Van Weert y accoste à son tour et leur donne le nom d'« îles Sebald ».

Lors d'une nouvelle exploration en 1690, John Strong, qui dirige l'expédition, les baptise à son tour Falkland Islands, d'après son seigneur, Anthony Cary (en), 5e vicomte de Falkland (une petite ville du Sud-Est de l'Écosse dans le Fife). Le Français Louis-Antoine de Bougainville les visite à son tour en 1764, et leur donne le nom d'« îles Malouines », d'après les marins et pêcheurs de Saint-Malo, qui furent les premiers colons permanents connus de ces îles. Les Malouins pratiquaient beaucoup au 18e siècle le commerce interlope avec la côte ouest de l'Amérique du Sud.

Lors d'une nouvelle exploration en 1690, John Strong, qui dirige l'expédition, les baptise à son tour Falkland Islands, d'après son seigneur, Anthony Cary (en), 5e vicomte de Falkland (une petite ville du Sud-Est de l'Écosse dans le Fife). Le Français Louis-Antoine de Bougainville les visite à son tour en 1764, et leur donne le nom d'« îles Malouines », d'après les marins et pêcheurs de Saint-Malo, qui furent les premiers colons permanents connus de ces îles. Les Malouins pratiquaient beaucoup au 18e siècle le commerce interlope avec la côte ouest de l'Amérique du Sud.S'inspirant de cette dénomination, les Espagnols nomment quant à eux l'archipel Islas Malvinas. Mais en raison du désaccord sur la souveraineté sur l'archipel, l'usage de noms espagnols est considéré comme agressif sur l'archipel, particulièrement par ceux qui sont associés à la tentative de récupération des îles par des troupes argentines en 1982 alors qu'elles étaient occupées par les Britanniques depuis 1833.

Ainsi, le général britannique Sir Jeremy Moore n'autorisa pas l'usage d'Islas Malvinas dans le document de reddition des Argentins, le considérant comme un nom de propagande.

Les îles sont découvertes en 1592 par le navigateur anglais John Davis qui voyage sur le Desire (en). John Strong explore ces îles en 1690 et baptise le détroit Falklands sound. Des Malouins fréquentent l'archipel de 1700 à 1716 puis en 1749, un amiral britannique, Lord Anson, publie un récit de son voyage dans l'archipel et évoque leur position stratégique. Une expédition est conduite par le capitaine de vaisseau français Bougainville qui débarque dans Port Louis en 1764, suivi l'année suivante de celle de l'anglais John Byron qui débarque à Port Egmont.

La colonisation argentine commence en 1823 et un gouverneur est nommé trois ans plus tard. En 1833, des colons britanniques débarquent de la frégate Clio, expulsent les colons argentins et rétablissent la souveraineté britannique. Depuis 1833, l'Argentine maintient sa revendication territoriale.

La colonisation argentine commence en 1823 et un gouverneur est nommé trois ans plus tard. En 1833, des colons britanniques débarquent de la frégate Clio, expulsent les colons argentins et rétablissent la souveraineté britannique. Depuis 1833, l'Argentine maintient sa revendication territoriale.

Les îles sont découvertes en 1592 par le navigateur anglais John Davis qui voyage sur le Desire (en). John Strong explore ces îles en 1690 et baptise le détroit Falklands sound. Des Malouins fréquentent l'archipel de 1700 à 1716 puis en 1749, un amiral britannique, Lord Anson, publie un récit de son voyage dans l'archipel et évoque leur position stratégique. Une expédition est conduite par le capitaine de vaisseau français Bougainville qui débarque dans Port Louis en 1764, suivi l'année suivante de celle de l'anglais John Byron qui débarque à Port Egmont.

La France est la première à les revendiquer. Mais en 1765, la Cour d'Espagne, informée de la colonisation de ces îles situées dans sa zone d'influence fait valoir ses droits auprès de la Cour de France. En 1766, le ministre des Affaires étrangères français Choiseul, confie une mission diplomatique à Bougainville pour se rendre en Espagne et essayer de conserver les îles ou, à défaut, de les remettre à l'Espagne à la condition que ces îles soient physiquement occupées, pour que les Anglais ne puissent pas les reprendre et de ce fait contrôler la route de la mer du Sud. Finalement la France les cède à l'Espagne en 1767 qui les renomme Malvinas. L'année précédente l'Espagne avait créé une vice-royauté du Rio de la Plata en Uruguay dont le territoire englobait le Nord actuel de la future Argentine, les deux tiers de la future Bolivie, le Nord du Chili, le Paraguay et l'Uruguay.

Les guerres d'indépendance américaine, la Révolution française, les campagnes napoléoniennes, aboutissent à la naissance de nations sud-américaines indépendantes dont l'Argentine indépendante de l'Espagne en 1810. Une révolution éclate en Uruguay avec l'arrivée en mai d'une junte qui décide d'évacuer les îles Malouines qui demeurent inoccupées jusqu'en novembre 1820, avec l'arrivée de la frégate La Heroína commandée par le colonel corsaire argentin David Jewett qui hisse le pavillon argentin sur les ruines de Port Louis.

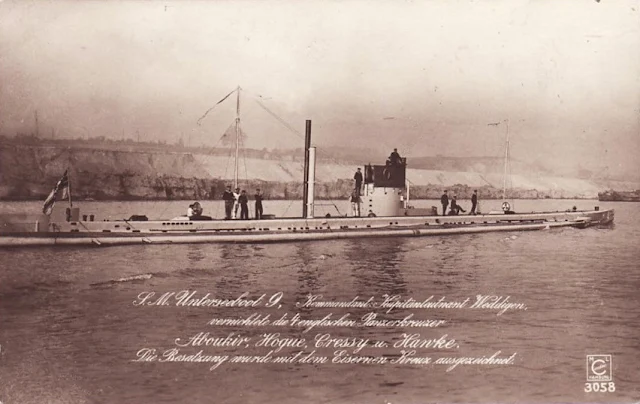

La bataille des Falklands est une bataille navale de la Première Guerre mondiale qui eut lieu au large des îles Malouines (Falkland Islands en anglais).

L'escadre des croiseurs est-asiatique allemande, aux ordres du vice-amiral Maximilian von Spee, victorieux le mois précédent à la bataille de Coronel, y fut anéantie par les forces de l'amiral Frederick Charles Doveton Sturdee. Cette victoire écrasante de la Royal Navy mit fin à tout espoir allemand de menacer la navigation commerciale dans l'Empire britannique, autrement qu'avec des moyens sous-marins.

Au plan humain, le bilan de cette guerre est de 907 tués soit 649 militaires argentins, 255 militaires britanniques et trois insulaires. Politiquement, la déroute argentine a de lourdes conséquences puisqu'elle précipite la chute de la junte militaire qui gouvernait jusqu'alors le pays et qui est remplacée par un gouvernement démocratiquement élu. De son côté, le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher sort renforcé de cette victoire et est réélu en 1983.

Au plan humain, le bilan de cette guerre est de 907 tués soit 649 militaires argentins, 255 militaires britanniques et trois insulaires. Politiquement, la déroute argentine a de lourdes conséquences puisqu'elle précipite la chute de la junte militaire qui gouvernait jusqu'alors le pays et qui est remplacée par un gouvernement démocratiquement élu. De son côté, le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher sort renforcé de cette victoire et est réélu en 1983.

La guerre des Malouines ou guerre de l'Atlantique Sud (Falklands War en anglais, Guerra de las Malvinas en espagnol) est un conflit opposant l'Argentine au Royaume-Uni dans les îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud. Il commence le 2 avril 1982 avec le débarquement de l'armée argentine. Il se termine le 14 juin 1982 par un cessez-le-feu. Il se conclut sur une victoire britannique qui permet au Royaume-Uni d'affirmer sa souveraineté sur ces territoires.

ce timbre de 1982 affirme que les Malouines sont argentines

Le conflit est causé par la volonté de la dictature argentine de faire valoir par la force ses positions sur la souveraineté de ces archipels, placés par les Nations unies sur la liste des territoires contestés. Ce conflit s'inscrit dans la continuité des controverses qui commencent dès la découverte de ces îles qui ont été occupées successivement par la France, l'Espagne puis le Royaume-Uni. Il s'agit, en 2018, du dernier conflit latino-américain où une nation non-américaine a été en guerre contre un État de ce continent.

Au plan humain, le bilan de cette guerre est de 907 tués soit 649 militaires argentins, 255 militaires britanniques et trois insulaires. Politiquement, la déroute argentine a de lourdes conséquences puisqu'elle précipite la chute de la junte militaire qui gouvernait jusqu'alors le pays et qui est remplacée par un gouvernement démocratiquement élu. De son côté, le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher sort renforcé de cette victoire et est réélu en 1983.

Au plan humain, le bilan de cette guerre est de 907 tués soit 649 militaires argentins, 255 militaires britanniques et trois insulaires. Politiquement, la déroute argentine a de lourdes conséquences puisqu'elle précipite la chute de la junte militaire qui gouvernait jusqu'alors le pays et qui est remplacée par un gouvernement démocratiquement élu. De son côté, le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher sort renforcé de cette victoire et est réélu en 1983. |

| Courrier adressé à un commando argentin aux Malouines |

|

| Célébration de la victoire de la guerre des Malouines par les Britanniques |

source