l'aviso-transport VAUCLUSE

Cet aviso de type Meurthe est mis en chantier à Rochefort en mai 1886 et mis à flot le 17 avril 1901. C'est un trois mâts barque en bois jaugeant 1600 tonnes de type Meurthe. |

| La Meurthe aviso-transport |

Le Vaucluse sera modifié et changera d'aspect.

Cette carte écrite en février 1919 le trouve en Guinée espagnole devenue aujourd'hui Guinée équatoriale bien connue des missions Corymbe

Elle est composée des îles de Fernando Pó (aujourd'hui Bioko), Annobón, Corisco, Elobeye et Mbanie ainsi que d'une partie continentale, le Rio Muni (aujourd'hui Mbini).

les principales dates du Vaucluse

18.09.1885 : Construction ordonnée.10.1885 : Ordonné (sic).

1895-1901 : Construction suspendue.

1902 : Armé pour essais.

Par décision présidentielle du 22 novembre 1905, rendue sur la proposition du ministre de la marine, M. le capitaine de frégate de la Croix de Castries (F.-M.-L.) a jété nommé au commandement de l'aviso-transport Vaucluse.

1902-20 : Rochefort.

1903-05 : Prêté au Ministère des P.T.T..

1.12.1905 : Armé à Toulon.

11.1.1906 : De Toulon pour relever dans la Pacifique la Meurthe qui désarme à Nouméa.

1907 : Hydrographie à Madagascar.

du 2.8.1914-1.8.1919 : Campagnes de guerre.

3.1920 : Mission hydrographique au Maroc.

1922 : À vendre à Lorient.

1923-40 : Ponton d'amarrage à Lorient.

19.6.1940 : Détruit par un bombardement à Lorient.

12.1940 : Renfloué.

2.1943 : Coulé à nouveau par un bombardement anglais.

1948 : Démoli sur place.

sources :

https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t=44859

Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, Tome II, 1870-2006, LV Jean-Michel Roche, Imp. Rezotel-Maury Millau, 2005.

http://marcophiliedaniel.blogspot.com/2013/01/marine-nationale-francaise-au-maroc.html

Service Historique de la Défense

MR 1 D 5 12

1903-05 : Prêté au Ministère des P.T.T..

1.12.1905 : Armé à Toulon.

11.1.1906 : De Toulon pour relever dans la Pacifique la Meurthe qui désarme à Nouméa.

1907 : Hydrographie à Madagascar.

|

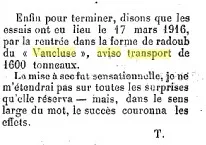

| Journal de 1926 mais parle de 1916 |

|

| présence de l'E.V.2 Teste |

du 2.8.1914-1.8.1919 : Campagnes de guerre.

3.1920 : Mission hydrographique au Maroc.

1922 : À vendre à Lorient.

1923-40 : Ponton d'amarrage à Lorient.

19.6.1940 : Détruit par un bombardement à Lorient.

12.1940 : Renfloué.

2.1943 : Coulé à nouveau par un bombardement anglais.

1948 : Démoli sur place.

sources :

https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t=44859

Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, Tome II, 1870-2006, LV Jean-Michel Roche, Imp. Rezotel-Maury Millau, 2005.

http://marcophiliedaniel.blogspot.com/2013/01/marine-nationale-francaise-au-maroc.html

Service Historique de la Défense

MR 1 D 5 12

Vaucluse, aviso transport, plans des formes, emménagements (1888 - 1898) : 9 pièces