HAO Direction du port Polynésie

|

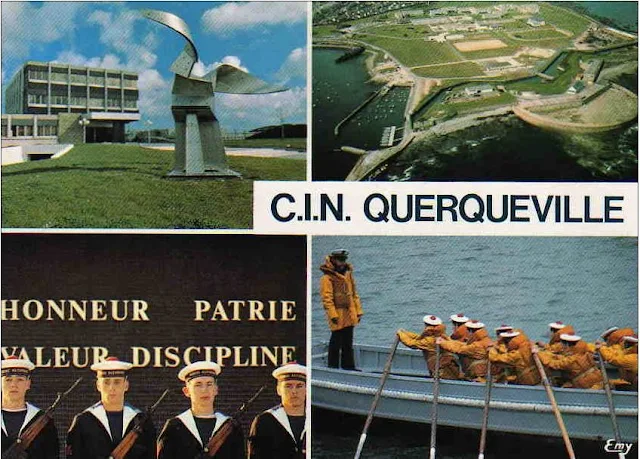

Vue aérienne de l’atoll de Hao et des installations du CEP.

Été 1966, photographe Antoine, copyright ECPAD

|

Hao, encore appelée « île de l’Arc » ou « île de la Harpe » est un atoll situé au centre-est de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. Il constitue le quatrième plus grand atoll de Polynésie, après Rangiroa, Fakarava et Makemo et son lagon couvre une surface de 720 km2.

se doter de l’arme atomique afin de dissuader les ennemis d’une attaque éventuelle,

Au cœur de cette course, la France lance de nombreux travaux de recherche afin de maîtriser au plus vite l’énergie atomique dans les domaines militaire et civil. En 1954 débutent les travaux du premier centre de recherche établi en Algérie, alors territoire français, et plus particulièrement dans le Sahara, sur les sites de Reggane (le premier tir, « Gerboise bleue » est lancé le 13 février 1960) et d’In Ecker (premier essai souterrain en novembre 1961). Dès 1958, une alternative au site d’expérimentation du Sahara est recherchée et, en 1961, trois possibilités s’offrent aux ministères concernés : la Polynésie, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Le début de l’année 1962 sonnant la fin du conflit de décolonisation et de l’Algérie française, il devient urgent de choisir un site d’expérimentation et en juillet 1962, le conseil de défense décide de l’établir en Polynésie française.

La réalisation du projet débute en mai 1963, par le débarquement du premier détachement du génie à Mururoa (ou Moruroa), suivi trois mois plus tard des légionnaires du 5e GMP (groupement mixte de Polynésie). En trois ans, ces militaires participent à l’érection d’un gigantesque centre d’expérimentation, permettant d’abriter des centres de recherche et des laboratoires de pointe, mais aussi capable d’accueillir toute une nouvelle population de travailleurs civils et militaires. Ces travaux colossaux sont soutenus par la contribution essentielle de la Marine nationale qui envoie cent bâtiments assurer la logistique et l’intendance dans les différents sites. La création en mai 1966 du GOEN, le groupement opérationnel des essais nucléaires, marque officiellement la mise en service du CEP (Centre d’expérimentation du Pacifique). Parallèlement, les essais de poursuivent dans la région saharienne du Hoggar jusqu’en 1966, suite à une clause secrète prévue dans les accords d’Evian instaurant l’indépendance de l’Algérie (1962).

Hoa Base avancée

À 900 km à l’est de Tahiti se trouve l’atoll de Hao, appelé également « l’île de l’Arc » en raison de sa forme : une couronne de 130 km de long pour une largeur allant de 10 à 140 mètres. Au cœur de cet arc, un lagon, accessible par une passe. L’atoll a été choisi par la DirCEN pour servir de base avancée aux sites de lancement de Mururoa et Fangataufa.

.

Les travaux sur cet atoll débutent en septembre 1964 par l’infrastructure aéronautique, c'est- à-dire les quais de débarquement et la piste d’aviation de 3 420 mètres, puis quelques pavillons de la base vie pour accueillir les personnels. Des lieux d’habitation sont construits pour 2 500 personnes, civiles et militaires, sur une bande de 17 km recouverte de cocotiers. Enfin, de nombreux laboratoires, des ateliers et également un hôpital sont installés.

L’unique village de Hao, Otepa, est alors habité par 194 Polynésiens. Ils seront rejoints par 2 500 employés du CEP sur cette base.

La base avancée d’Hao constitue le lien entre Tahiti et les sites de tir et permet également d’assurer plus de sécurité à Papeete en évitant le transfert et les manipulations de matériels et d’engins nucléaires.

Pour assurer la construction du CEP, la participation de la Marine nationale fut essentielle. Plus de cent bâtiments sont mobilisés en Polynésie dans la première moitié des années soixante pour de nombreuses réalisations d’infrastructures : le quartier général de Papeete, la base aérienne 185 avancée de Hao et les chantiers sur les atolls de Mururoa et Fangataufa. Le bâtiment emblématique du CEP demeure le croiseur anti-aérien De Grasse. Des travaux d’aménagement sont effectués sur le bâtiment afin d’en réduire l’armement et d’en augmenter la capacité d’accueil : cent-vingt logements y sont réalisés pour l’état-major du GOEN (groupement opérationnel des expérimentations nucléaires).