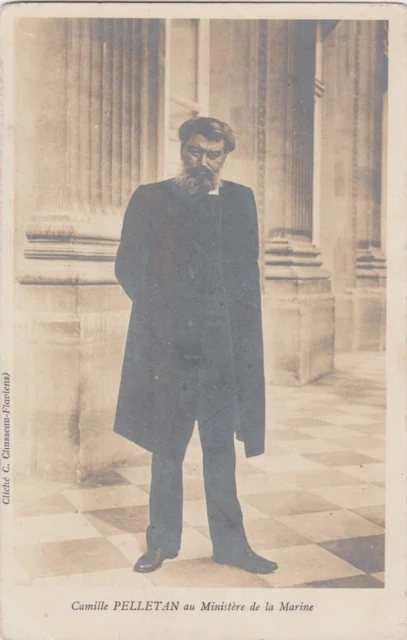

Camille Pelletan Ministre de la Marine

De nombreuses rue de France porte son nom parfois avec la simple mention homme politique ou journaliste. S'il fut connu en son temps, aujourd'hui il est tombé dans l'oubli sauf à l'angle de certaine rues : Camille Pelletan

Charles Camille Pelletan nait à Paris, le 28 juin 1846. Il est le fils d’Eugène Pelletan (1813-1884) né à Saint-Palais et maire de Royan.

Sur son arbre généalogique, ne figurent pas moins de onze parlementaires, parmi lesquels Georges Bonnet, Michel et Jean-Louis Debré.

Camille suit les cours au lycée louis le grand et est diplômé en droit. Il suit la formation de l’Ecole nationale des Chartes et est reçu archiviste paléographe

(L'école des Chartes prépare aux métiers de la conservation du patrimoine écrit)

Attiré par le journalisme politique: il débute dans la Tribune, la Réforme, la Renaissance, collabore activement au Rappel dès sa fondation, envoya d'Egypte, à l'occasion de l'inauguration de l'isthme de Suez, des correspondances très remarquées, et mena contre l'Empire de vigoureuses campagnes qui lui valurent des poursuites et une condamnation à un mois de prison.

Au début de la guerre de 1870, il fut chargé de rédiger pour le Rappel le compte rendu des opérations

Après la fin de la guerre Franco-prussienne de 1870, il est l’un des meneurs des radicaux et s’oppose aux républicains dits « opportunistes » qui perdurent la politique de Léon Gambetta.

Après la fin de la guerre Franco-prussienne de 1870, il est l’un des meneurs des radicaux et s’oppose aux républicains dits « opportunistes » qui perdurent la politique de Léon Gambetta.

A partir de l’année 1880, il travaille, avec succès à la révision des peines des républicains impliqués dans le soulèvement de la Commune de Paris en 1871. Il est élu député des Bouches-du-Rhône de 1881 à 1912, puis sénateur de ce même département de 1912 à 1915. Pelletan devient alors membre du Parti-radical-socialiste dès sa création.

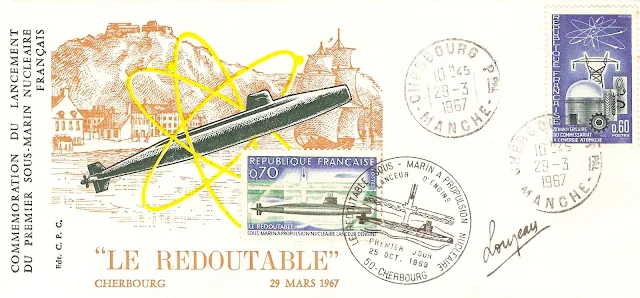

Après l'affaire Dreyfus, il est ministre de la Marine de juin 1902 à janvier 1905 dans le cabinet Émile Combes, dont il est une des personnalités majeures. Très influencé par les théories de la Jeune École de l'amiral Aube, et à l'encontre des enseignements de l'affaire de Fachoda en 1899, il freine la construction des cuirassés décidée lors du « programme de 1900 » et multiplie le nombre des torpilleurs et des sous-marins.

Dans le cabinet Emile Combes les décisions de son ministère sont très critiquées à l’époque. En 1904, pendant les grandes grèves de Marseille, il montre beaucoup de sympathie pour les grévistes et les méthodes socialistes qu’ils affichaient. Une violente polémique s’en suivit, et les caricaturistes s’en donnèrent à cœur joie pour le brocarder.

Camille Pelletan nous a laissé plusieurs ouvrages : Les Associations ouvrières dans le passé (1874), La Semaine de Mai (1880), Georges Clemenceau (1883), Les Guerres de la Révolution (1884) et De 1815 à nos jours (1892).

Camille Pelletan meurt le 4 juin 1915 à Paris. Sa dépouille mortelle est crématisée et repose au Columbarium (case 6356) dans la 87e division.

Ministre de la Marine du 7 juin 1902 au 24 janvier 1905

Par l'important décret du 7 octobre 1902, il crée le corps des administrateurs des Affaires Maritimes5. Il favorise les carrières des jeunes officiers issus de famille modestes, des officiers sortis du rang et des officiers mécaniciens, jusqu'alors tenus en mépris par ceux issus de l'École navale.

Il introduit la journée de huit heures dans les arsenaux. Durant les grandes grèves de Marseille en 1904, il montre une sympathie prononcée pour les revendications et les méthodes socialistes des grévistes.

Sa politique est très critiquée, y compris par les radicaux entrés en dissidence contre le gouvernement Combes, à savoir ses prédécesseurs Jean Marie de Lanessan et Édouard Lockroy et le futur président de la République Paul Doumer.

Une controverse violente s'ensuit, et il devient une cible privilégiée pour les caricaturistes, qui moquent sa pilosité broussailleuse et son manque d'élégance. Ses adversaires s'inquiètent du risque d'affaiblissement de la Marine et de destruction de la discipline. La création d'une commission d'enquête extra-parlementaire est décidée par la Chambre des députés, mais après quelques auditions celle-ci cesse de se réunir et ne remet pas de rapport final.

Caricature représentant Pelletan -Ministre franc-maçon de la marine- membre du cabinet Combes prenant l'amer (Picon)

Il n'aura été ministre qu'une seule fois, ce qui est exceptionnel sous la Troisième République pour un personnage politique de son envergure. On peut-y voir une preuve de son intégrité politique et de son refus de toute compromission, mais aussi une conséquence de sa marginalisation politique et des polémiques nées de son passage rue Royale.

Très anticlérical, il vote le 3 juillet 1905 la séparation de l'Église et de l'État. Il incarne la résistance à la dérive opportuniste du radicalisme, et se montre un défenseur ardent de la stratégie du bloc des gauches (« pas d'ennemi à gauche »). Président du parti radical en 1906-1907, il est à nouveau candidat en 1913 mais est battu par Joseph Caillaux, qui incarne une nouvelle génération.