Marion Dufresne 0pe 2014-2

rapport de la cour des comptes 2014

Nous avions laissé le Marion Dufresne à son retour de Dunkerque avec une escale à Lisbonne et à Maurice pour faire les pleins.

Il reprenait rapidement la mer pour joindre Tromelin et les Eparses le 21 août et descendre vers le sud.

http://www.taaf.fr/Journal-de-bord-du-Marion-Dufresne-aout-2014-OP2

Jeudi 21 août 2014

"OP2-2014 : la grande relève annuelle.Militaires de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air, au total plusieurs dizaines d’hommes attendent sur le quai face à la coque bleue du Marion Dufresne II. Ils vont embarquer sur le navire ravitailleur des TAAF à destination des bases subantarctiques françaises à Crozet, Kerguelen et Amsterdam pour relever le personnel présent depuis un an. Parmi eux, quelques scientifiques, journalistes, agents du siège des TAAF et une poignée de passagers visiteurs venus eux aussi découvrir ces contrées lointaines.Mais avant de descendre dans l’Océan Austral, le programme des opérations commencera par une escale technique à Port-Louis (île Maurice) : ville cosmopolite hyper-active et contrastée où l’on croise des palangriers douteux et rongés par la rouille, des banques et hôtels de luxe, des marchés très animés et non loin de là, les plages paradisiaques…Enfin, une fois n’est pas coutume on continuera à faire route vers l’équateur pour s’arrêter sur une île exceptionnelle : Tromelin, destination excessivement rare et troublante.

Alfred Faure Crozet TAD manuel en date du 30-8-2014 "Les nouveaux chefs des districts de Crozet, de Kerguelen, de Saint-Paul et Amsterdam et de la Terre Adélie seront en formation à La Réunion du 16 au 21 août 2014. Cette session a commencé en métropole avec la rencontre des principaux partenaires et la visite d’une réserve naturelle afin de les familiariser avec les enjeux de protection des espaces classés. La séquence se poursuit dans l’océan Indien jusqu’au départ du Marion Dufresne II, navire ravitailleur des TAAF, qui acheminera les trois chefs des districts austraux dans leurs territoires respectifs, pour des prises de fonctions prévues entre fin août et début septembre 2014."

Cette rotation embarquait les nouveaux chefs de districts et le Préfet des TAAF qui, à son retour apprendra son affectation en Moselle et la nomination de sa remplaçante Madame Cécile Pozzo di Borgo.

|

| Madame Cécile Pozzo di Borgo à la résidence de France à Lima |

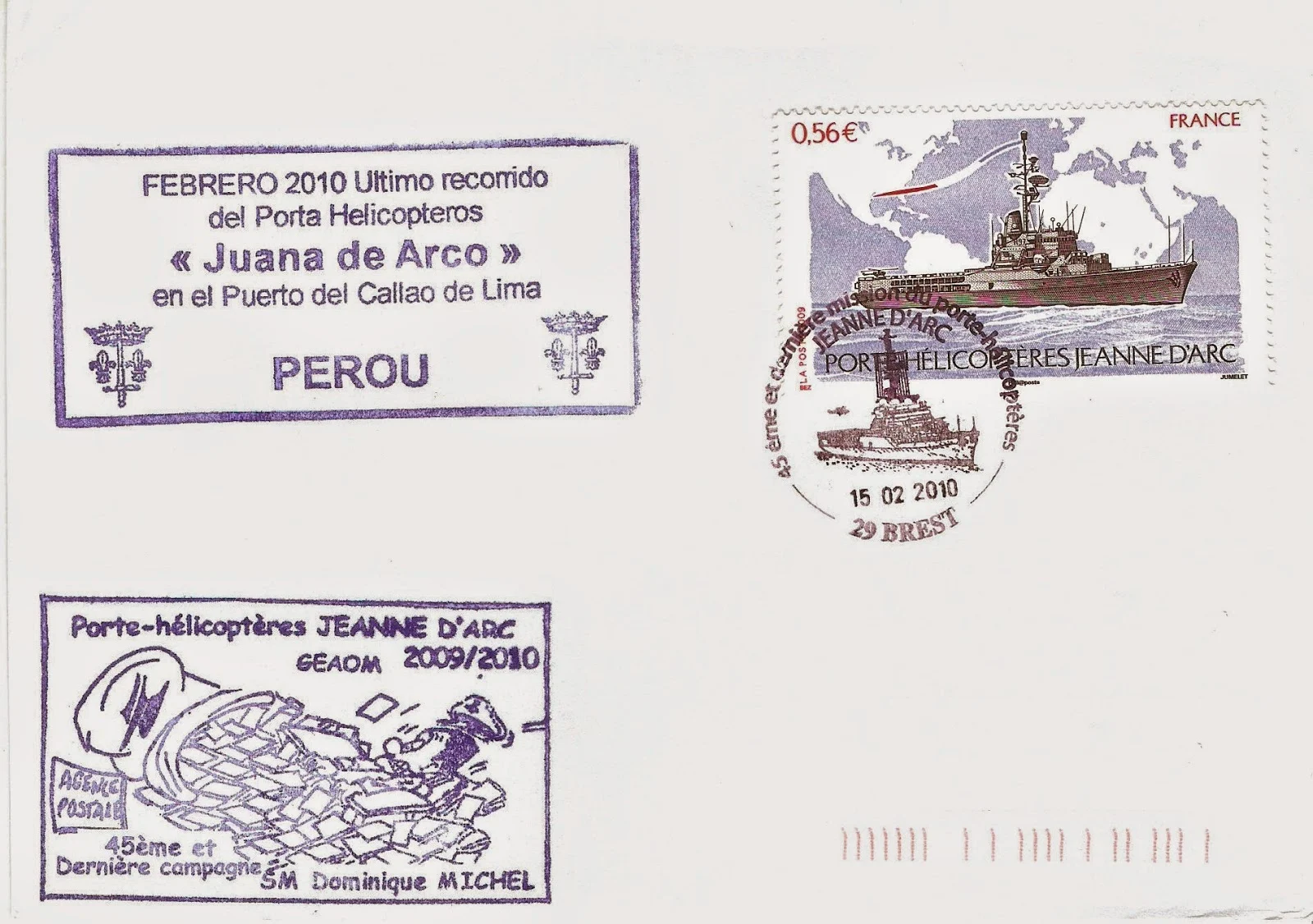

J'ai rencontré Madame Pozzo di Borgo quand elle était Ambassadrice de France au Pérou à l'occasion de mon embarquement sur le PH Jeanne d'Arc.

|

| Madame Cécile Pozzo di Borgo Ambassadrice de France à Lima |

|

| Coup d'envoi du match de football opposant l'équipe de la Jeanne d'Arc à une équipe péruvienne |

|

| Journées franco-péruviennes de la Mer Lima février 2010 |

Et puis en feuilletant le Net, je suis tombé par hasard sur le rapport de la cour des comptes de février 2014 concernant les TAAF, je vous en livre quelques extraits. Pour pourrez le consulter plus longuement en suivant les liens ci-dessous.

Cour des comptes

Rapport public annuel 2014 – février 2014

www.ccomptes.fr La Cour des comptes, dans son rapport public annuel de 2006, avait présenté plusieurs observations et recommandations sur l’administration des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Elle soulignait tout d’abord l’inadaptation du cadre statutaire, avec une compétence générale dans les textes, mais spécialisée dans les faits (la logistique). Elle mettait ensuite en évidence des anomalies comptables et une répartition peu claire des missions entre les TAAF et l’Institut Paul-Emile Victor (IPEV). Enfin, elle faisait état de dérives

financières (surdimensionnement du navire Marion Dufresne II, surcoûts liés à son double usage scientifique et logistique, opérations contestables comme la croisière du millénaire, etc.) et d’une situation financière de plus en plus compromise.

|

| Saint-Paul Amsterdam TAD manuel en date du 13-9-2014 |

La nouvelle enquête réalisée par la Cour pour les exercices 2004 à 2011 montre que des progrès substantiels ont été accomplis, mais que plusieurs points restent encore à régler.

Les autres districts des TAAF s’étendent sur une superficie de 7 829 km2 . Ils assurent une zone économique exclusive36 de 2,35 millions de km2 , soit 23 % de la surface totale des eaux sous juridiction française.

|

| Saint-Paul Amsterdam TAD manuel en date du 13-9-2014 |

Ces territoires n'ont quasiment jamais eu de population autochtone ou permanente. Une présence humaine continue y existe néanmoins, assurée par des scientifiques ou des militaires français. L’effectif total présent dans ces régions (tous districts confondus) est en moyenne d’environ 165 personnes l’hiver et 350 personnes l’été.

L’isolement de la terre Adélie et des îles subantarctiques, dans lesquelles il n’existe pas de pistes d’aviation, implique la mise en place d’une chaîne logistique complexe. Pour les îles subantarctiques, la desserte est assurée par le navire Marion Dufresne II à partir de La Réunion. Pour la terre Adélie, elle l’est par le navire polaire L'Astrolabe au départ d'Hobart en Tasmanie (Australie). Les îles Éparses disposent en revanche de pistes

permettant l’atterrissage d’avions militaires de transport provenant de La Réunion. Leur ravitaillement logistique lourd (carburant, matériaux, notamment) est assuré par un bâtiment de transport léger de la marine nationale depuis La Réunion.

Les activités strictement économiques sont aujourd’hui, dans ces régions, nulles ou marginales. Les îles subantarctiques françaises constituent en revanche des sanctuaires pour la faune et la flore du fait de leur éloignement des centres d’activités humaines.

Les ressources propres continuent de représenter la principale source de financement du territoire (75 % en 2011). Il s’agit pour l’essentiel des prestations remboursées pour la location du Marion Dufresne II et des droits de pêche. Les autres recettes (produits philatéliques et touristiques42) ont tendance à stagner ou à régresser. Dans

ce dernier domaine, une plus grande rigueur est intervenue dans l’application de la tarification pour les passagers embarqués sur le Marion Dufresne II, même si certains problèmes ont continué à subsister (diminution des tarifs certaines années, il est vrai après une revalorisation en 2007 ; régime applicable aux représentants des médias ; modalités de commercialisation de ces prestations).

Les recettes de la taxe d’immatriculation au pavillon des Kerguelen, qui ne concerne plus que huit navires, sont devenues marginales.

L’achat et l’armement du Marion Dufresne II

Les critiques de la Cour en 2006 sur cette opération portaient sur deux points :

- sa complexité, avec la création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) propriétaire du navire (constitué des TAAF et, pour une part très minoritaire, 0,03%, de la Compagnie générale maritime (CGM)) ;

- son coût (340 MF) et ses modalités de financement, la CGM, en contrepartie de son modeste apport au GIE, s’étant vu attribuer l’exploitation du navire.

Depuis le rapport public de la Cour de 2006, des efforts ont été faits pour diminuer ce coût, en particulier par une renégociation avec l’armateur des frais d’exploitation du Marion Dufresne II. La nouvelle convention, conclue en 2009, permet une économie de dépenses d’affrètement de 1,8 M€ par an à partir de 2010. La renégociation du prêt bancaire contracté pour l’acquisition du navire, dont le remboursement s’achève en 2014, n’a pas pu en revanche aboutir.

Depuis le rapport public de la Cour de 2006, des efforts ont été faits pour diminuer ce coût, en particulier par une renégociation avec l’armateur des frais d’exploitation du Marion Dufresne II. La nouvelle convention, conclue en 2009, permet une économie de dépenses d’affrètement de 1,8 M€ par an à partir de 2010. La renégociation du prêt bancaire contracté pour l’acquisition du navire, dont le remboursement s’achève en 2014, n’a pas pu en revanche aboutir.

photos Franck Seurot Yann Le Ny