Fusiliers Marins Moulin de Laffaux Aisne c'était un 14 septembre

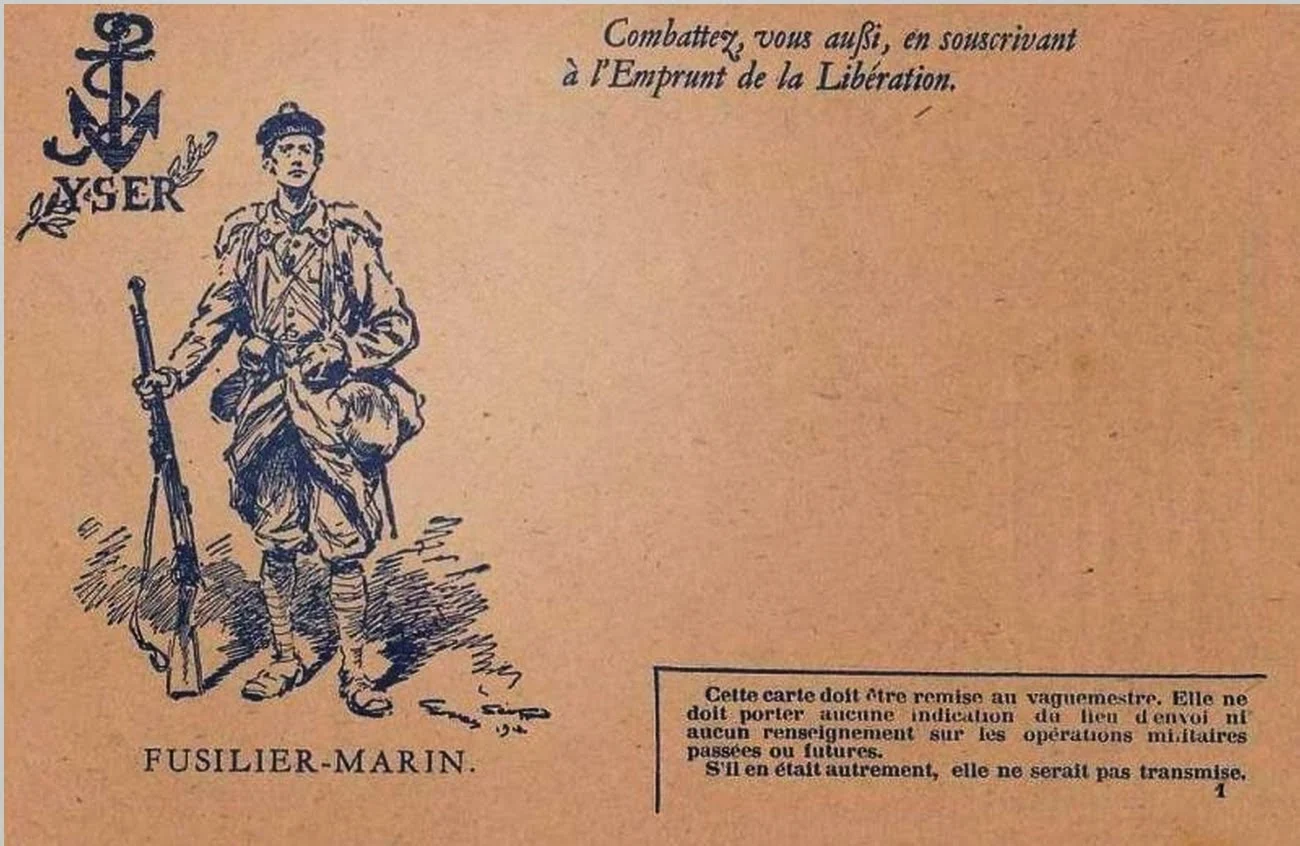

C'est en 1914 au début de la première guerre mondiale qu'on a vu s'écrire la plus grande page de l'histoire des fusiliers marins dans le cadre de la Brigade des fusiliers marins. Leur participation déterminante aux combats deDixmude, sur l'Yser, à Longewaede, Hailles et Laffaux ont marqué les esprits

Lorsque la guerre est déclarée en août 1914, la Marine française dispose de fusiliers marins inemployés à bord de ses bâtiments, car les principaux combats sont terrestres. Pour utiliser ces hommes, il est décidé, le 7 août 1914, de créer une brigade forte de 6 000 hommes organisée en deux régiments qui seront les 1er et 2e régiments de fusiliers marins. Le commandement de la brigade est confié à Pierre Alexis Ronarc'h qui vient d'être nommé contre-amiral. La première mission confiée est la défense de la capitale et de sa banlieue d'où la garnison habituelle est partie.

En octobre 1914, les Allemands en surnombre menacent d'anéantir les défenses belges. La brigade reçoit la mission de quitter Paris pour aller en renfort de l'armée belge, cette mission étant également donnée à la 87e division d'infanterie territoriale. Il s'agit d'aider l'armée belge à se replier vers la France et de protéger le port stratégique de Dunkerque.

La brigade est transportée en train dans les Flandres, puis elle se dirige vers Anvers où se trouve assiégée l'armée belge. À Gand, la brigade s'arrête, la voie étant coupée au delà.

Les fusiliers marins se battent à Melle les 9, 10 et 11 octobre pour protéger la retraite des troupes belges ayant évacué Anvers. Ensuite, ils décrochent vers Dixmude qu’ils atteignent le 15 octobre après une marche épuisante. Poursuivis par cinquante mille Allemands, ces hommes habitués à vivre nu-pieds sur le pont de leurs bateaux, fournissent des marches de trente et quarante kilomètres.

Les fusiliers marins se battent à Melle les 9, 10 et 11 octobre pour protéger la retraite des troupes belges ayant évacué Anvers. Ensuite, ils décrochent vers Dixmude qu’ils atteignent le 15 octobre après une marche épuisante. Poursuivis par cinquante mille Allemands, ces hommes habitués à vivre nu-pieds sur le pont de leurs bateaux, fournissent des marches de trente et quarante kilomètres.

Le lendemain, 16 octobre, la ligne de défense des marins est à peine établie que les Allemands déclenchent à 16 heures leur première attaque par artillerie et infanterie. Les combats pour la possession de Dixmude viennent de commencer, opposant 6 000 marins de la brigade commandée par l'amiral Ronarc'h et 5 000 Belges commandés par le colonel Meiser à trois corps de réserve d'armées allemands, sous les ordres du prince de Wurtemberg, environ 30 000 hommes.

Le lendemain, 16 octobre, la ligne de défense des marins est à peine établie que les Allemands déclenchent à 16 heures leur première attaque par artillerie et infanterie. Les combats pour la possession de Dixmude viennent de commencer, opposant 6 000 marins de la brigade commandée par l'amiral Ronarc'h et 5 000 Belges commandés par le colonel Meiser à trois corps de réserve d'armées allemands, sous les ordres du prince de Wurtemberg, environ 30 000 hommes.

Les pertes des défenseurs sont effroyables. Les marins ont plus de 3 000 hommes morts ou hors de combat : 23 officiers, 37 officiers mariniers, 450 quartiers maîtres et matelots ont été tués ; 52 officiers, 108 officiers mariniers, 1 774 quartiers maîtres et matelots sont blessés ; 698 ont été faits prisonniers ou sont portés disparus.

Concernant les tirailleurs sénégalais, il reste 400 hommes au bataillon Frèrejean et seulement 11, dont un capitaine, au bataillon Brochot : 411 survivants sur 2 000.

Le 15 novembre, l'offensive allemande est définitivement stoppée.

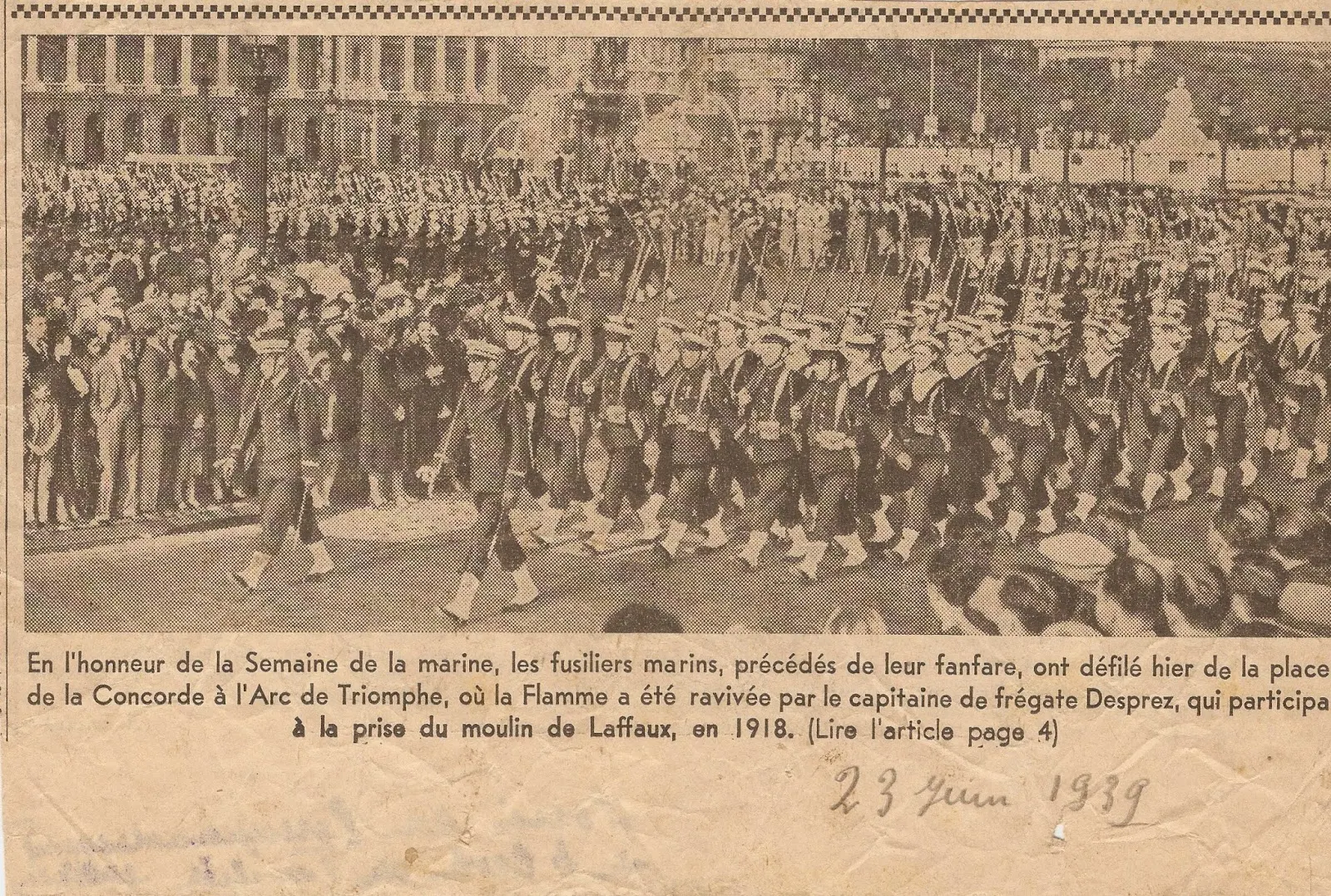

Ces faits d'armes seront régulièrement commémorés notamment en juin 1939 aux Champs-Elysées. Ces coupures de journaux en attestent.

Quelques coupures de journaux de évoquent la remontée des Champs-Elysées le 22 juin 1939 pour ranimer la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe à l'occasion de la semaine de la Marine.

A leur tête, le CF DESPREZ ancien combattant du Moulin de Laffaux.

Au mois de novembre 1915, la glorieuse brigade de fusiliers-marins, la brigade Ronarc’h, était dissoute. Conservant ainsi aux Armées son drapeau à la fourragère, la décision fut prise de garder sur le front, en décembre 1915, un bataillon de marins.

Le bataillon de fusiliers-marins, longtemps maintenu dans la région de Nieuport où il obtient sa cinquième citation à l’ordre de l’Armée, reçoit le 25 août 1918 l’ordre de repartir au combat et est rattaché au 1er corps d’Armée qui attaque en direction de l’Est la charnière de la ligne Hindenburg.

|

| carte postale publicitaire Dubonnet |

Le site du mont de Laffaux, constitué par un système de tranchées en excellent état d’entretien, présente une position extrêmement forte, tenue par la 1ère division prussienne dont la consigne est de tenir à tout prix.

Le 14 septembre 1918, à 5h30, le bataillon de fusiliers-marins qui est en première ligne depuis le 9 septembre, opérant avec la 29ème division d’infanterie, encadrée à droite par la 128ème division et à gauche par la 1ère division marocaine, reçoit l’ordre d’attaquer.

Alors qu’il fait encore nuit, un passage est ouvert à travers les réseaux de défense.

A 5h58, le bataillon, triomphant de la résistance ennemie, atteint le lieu-dit «Moulin de Laffaux», franchit les lignes de tranchées et, emporté par son élan, dépasse même son objectif. Les tranchées sont vidées de leurs occupants et un petit bois sur les pentes du ravin d’Allemant est enlevé à la baïonnette et ses défenseurs faits prisonniers.

L’ennemi réagira vigoureusement, le bataillon le poursuivra néanmoins, pas à pas, jusqu’aux rives de l’Ailette, mais ne pourra le forcer à lui seul, tant celui-ci dispose de moyens en personnel et en matériel considérables.

C’est sous la pression du 1er corps d’Armée que les Allemands abandonneront enfin cette ligne. Les couleurs françaises flotteront sur Laon. Le bataillon épuisé sera mis au repos. Ses pertes auront été lourdes18 officiers, 430 officiers-mariniers, quartiers-maitres et marins mis hors combat, soit les trois-quarts de ses officiers et plus de la moitié de son effectif.

Il sera cité pour la sixième fois et la fourragère aux couleurs de la Légion d’honneur viendra récompenser ses sacrifices glorieux.

Le 13 juillet 1919, à la veille du «défilé de la Victoire», le drapeau des fusiliers-marins venus de Lorient recevait dans la cour de l’Hôtel de ville de Paris, des mains du Président de la République, Raymond Poincaré, la croix de la Légion d’honneur.

Merci à Jean-Maurice Tassin pour ses documents sur Dixmude et l'Yser