Trois mois seulement après son élection à la tête de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, Olivier Lajous va demander un vote de confiance au Conseil d’administration de l’association, qui se réunira le 26 septembre à Paris. Une situation inédite qui secoue toute l’institution. Alors qu’il souhaite voir évoluer la SNSM pour assurer sa pérennité, l’amiral Lajous, qui était directeur du personnel miliaire de la Marine nationale jusqu’en 2012, estime ne plus pouvoir assumer sa mission dans le contexte actuel. Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est le débat sur la facturation, par les stations, du remorquage de biens, c'est-à-dire de bateaux en difficulté. Il s’agit d’une pratique ancienne, prévue dans le droit international, qui stipule que seul le sauvetage des personnes est gratuit. Les sauveteurs de la SNSM, reposant sur 4500 bénévoles embarqués et dont les moyens financiers sont limités, font donc payer aux plaisanciers ou professionnels le remorquage de leurs embarcations lorsqu’ils viennent les assister. En se limitant toutefois aux seuls frais du carburant consommé pour l’opération, auxquels s’ajoute une participation pour l’entretien de la vedette ou du canot. Quant aux prises en charge matérielles effectués dans le cadre d’une mission de sauvetage de la vie humaine, elles ne sont la plupart du temps pas facturées.

Un sujet qui empoisonne la vie de l’association depuis 10 ans

Depuis une dizaine d’années, le principe de facturer ou non le remorquage constitue un véritable sujet de discorde au sein de l’association. Certains redoutent en effet que cette activité devienne trop importante et détourne la SNSM, qui secoure 8000 personnes chaque année, de sa vraie mission : sauver des vies humaines. A cela, s’ajoute une règlementation de plus en plus pointilleuse en termes de concurrence. L’association est, ainsi, accusée parfois de truster cette activité et, surtout, de pratiquer des prix bien plus bas que ceux du marché : de 250 à 500 euros de l’heure suivant la taille du remorqueur (vedette ou canot tout temps) et celle du bateau tracté, contre 1000 à 1500 euros de l’heure pour un opérateur privé. Une différence qui tient notamment au fait que les sauveteurs, étant bénévoles, n’ont pas de frais de personnel. Déjà attaquée devant les tribunaux, la SNSM a jusqu’ici eu gain de cause. Mais rien ne dit que cette situation perdurera et, si la justice penche un jour en sa défaveur, c’est toute l’association qui pourrait être mise en péril.

(© DROITS RESERVES)

Des prestations qui peuvent représenter plus de 80% du budget des stations

Le problème est que les recettes liées à ces prestations de remorquage sont devenues fondamentales pour le budget de la plupart des 230 stations de la SNSM. En effet, si les 1800 remorquages de biens réalisés par les sauveteurs l’an dernier, pour un montant de 1.3 million d’euros, n’ont pesé que pour 6% dans le budget global de l’association, la situation est toute autre localement. Il n’est pas inutile de rappeler que, dans l’organisation de la SNSM, les stations, armées et gérées par des bénévoles (dont un président et un trésorier), doivent collecter seules l’argent nécessaire à leur fonctionnement. Les coûts sont essentiellement générés par la maintenance des embarcations et les frais de carburant. Les stations doivent, de plus, mettre des fonds de côté afin de participer, tous les 25 ans environ, au renouvellement de leurs vedettes et canots. L’objectif est qu’elles financent à hauteur de 25% l’achat des bateaux, pour lesquels les Conseils régionaux et généraux apportent une aide couvrant la moitié de la note. Le solde est abondé par le siège de la SNSM grâce aux dons perçus par l’association et à différentes subventions. Or, un rapide état des lieux permet de constater que les remorquages de biens constituent dans la majorité des cas, que ce soit en Manche, en Bretagne ou sur la côte méditerranéenne, plus de la moitié du budget des stations, la part pouvant grimper au-delà de 80%. Autant dire que l’idée même de toucher à ces recettes provoque immédiatement une levée de boucliers chez les bénévoles des stations concernées, qui craignent de ne plus pouvoir, sans cette ressource, assurer le financement de leurs stations. Une réaction légitime, du reste, car ce ne sont pas les collectes réalisées lors des kermesses, les billets de tombola ou la vente de quelques objets estampillés SNSM qui permettent de payer le plein et l’entretien de la vedette de sauvetage.

Le Var s’embrase

Cette crispation a, durant des années, empêché toute remise à plat du système. Mais le feu couve depuis trop longtemps. Fin mai, le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, avait abordé le sujet avec le secrétaire général de la Mer, Michel Aymeric et Yves Lagane, le prédécesseur d’Olivier Lajous, ce dernier étant également présent à la réunion. Puis le dossier a pris une tournure très violente cet été, s’emballant à la faveur des multiples accidents de vacanciers en mer et en montagne - au travers desquels la question de la facturation du sauvetage a refait surface - mais aussi, et surtout, d’un cas particulier. Il s’agit du Var, où les stations locales de la SNSM sont en conflit depuis des années avec une société de remorquage privée du Lavandou. Un opérateur que les sauveteurs varois soupçonnent désormais d’être, sur ordre de l’administration centrale suite à une décision politique, favorisé par le CROSS Méditerranée lors des interventions nécessitant un remorquage. Alors que toutes les stations du Var ont menacé de fermer leurs portes fin août, des affichettes ont été placardées dans les ports de plaisance, appelant les usagers à contacter directement la SNSM en cas de problème. Une initiative malheureuse, puisqu’illégale, mais aussi dangereuse, dans la mesure elle pourrait aboutir à des interventions fantôme, hors contrôle du CROSS, avec tous les problèmes juridiques que l’on peut imaginer en cas d’accident lors des opérations. Ces tracts ont été retirés hier, en catastrophe, dans au moins un port varois. Les sauveteurs locaux les attribuent à un collectif de plaisanciers, qui signe d’ailleurs le document, et déclinent toute responsabilité. Olivier Lajous, qui ne veut imaginer une opération menée en sous-marin par quelques bénévoles très remontés, est en tous cas très clair : « Faire cavalier seul en faisant l’impasse sur les CROSS pour assurer le sauvetage de gens à la dérive est impensable. Ce type d’action serait suicidaire pour l’association et la mettrait gravement en danger, notamment du fait des responsabilités juridiques en cas d’accident ».

La situation dans le Var, qui demeure explosive, suscite de nombreuses interrogations. Nous reviendrons dans un autre article sur ce conflit local, autour duquel circulent des informations étonnantes, et même de graves accusations. En attendant, il est certain que le cas varois, au-delà de son contexte spécifique, a mis en lumière un problème de fond, sur lequel la SNSM doit se pencher une bonne fois pour toutes.

(© MER ET MARINE - JEAN-LOUIS VENNE)

Un recours naturel pour les assistances

Olivier Lajous rappelle que « la SNSM est une association de loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, dont la mission est le sauvetage de la vie humaine en mer. La récupération de biens, qui n’est pas gratuite, ne fait pas partie de ses missions et entre dans le champ concurrentiel. C’est pour cela que nous devons respecter les règles de la concurrence. En cas d’intervention, s’il existe à proximité des sociétés privées, l’Etat a le devoir (via les CROSS, ndlr), de proposer au plaisancier les différentes solutions de remorquage possibles ». Dans les faits, les trois quarts des remorquages de bateaux sont réalisés par des moyens privés, la plupart du temps entre plaisanciers et professionnels dans le cadre de l’assistance mutuelle que doivent s’apporter les usagers de la mer. Il existe très peu de sociétés spécialisées sur le littoral, ce qui de facto fait de la SNSM un recours naturel. D’autant que les sauveteurs bénévoles font partie des moyens coordonnés par les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), qui gèrent les opérations de sauvetage. Ils sont donc très bien placés pour répondre aux besoins de remorquages, étant la plupart du temps dans la boucle dès l’origine.

A quel moment la vie humaine est-elle en jeu ?

L’idée est donc que la SNSM et les administrations disposant de moyens complémentaires soient les seules à être engagées dans une opération où des personnes sont en péril. Cela, du fait que les sauveteurs, au-delà d’être disponibles 24h/24 et 7 jours/7, sont formés aux interventions rapides (ils doivent pouvoir appareiller en moins de 15 minutes) et aux prises en charge médicalisées, avec tout le matériel nécessaire à une évacuation et même des plongeurs de bord. Pour une simple panne sèche ou une avarie, lorsque la vie humaine n’est pas menacée, l’assistance, notamment le remorquage, ferait donc l’objet, quand cela est possible, d’une mise en concurrence. A la charge du CROSS, autorité responsable en matière de secours, de déterminer le degré d’urgence et donc les moyens devant être mobilisés. Sachant que légalement, dans le cas d’une mise en concurrence, le choix de l’opérateur revient au propriétaire du bateau. Cette approche, qui semble très logique sur le papier, se heurte néanmoins à la réalité. « Le problème c’est qu’en mer, une situation qui parait sous contrôle peut très vite dégénérer. Nous l’avons tous vécu à de multiples reprises. Un bateau à la dérive peut heurter une autre embarcation ou un rocher, être soumis à un brusque changement de météo ; une petite voie d’eau qui parait maîtrisée peut se rouvrir d’un coup, une avarie de propulsion avec une fuite de carburant non détectée peut se transformer en incendie, une personne peut tomber à la mer… Les cas sont multiples et finalement, en mer, la vie humaine est toujours en danger », confie le président d’une station SNSM. Il n’y aurait donc pas de simple assistance, juste des catastrophes potentielles. Dès lors, estiment certains bénévoles, mais aussi de nombreux spécialistes du secteur, l’Etat devrait prendre ses responsabilités et imposer clairement une mise à l’écart du domaine concurrentiel pour le sauvetage en mer, du moins dans le champ d’action de la SNSM.

« Le danger est qu’à terme nous perdions notre statut associatif »

Ce serait d’ailleurs dans l’intérêt de l’Etat et des usagers, la SNSM remplissant parfaitement les missions qui lui sont confiées grâce à un matériel performant et un savoir-faire reconnu, le tout à un coût très faible. La question mérite d’être débattue car, si pour l’heure les conflits liés à la concurrence demeurent très limités géographiquement, ils pourraient se développer au cours des prochaines années. Dans cette perspective, la SNSM se doit d’être irréprochable au regard de son statut. On en revient alors au problème du poids financier des remorquages dans l’activité de l’association. Désormais, et c’est une nouveauté, celui-ci est officiellement jugé trop important. Pas seulement par le président de l’association, mais aussi par les pouvoirs publics. Après avoir laissé courir pendant des années, les services de l’Etat, en l’occurrence le ministère des Transports via les Affaires maritimes, s’intéressent aujourd’hui de près à cette situation, qu’ils considèrent comme anormale et pour laquelle ils souhaitent une évolution. « L’administration estime que le remorquage doit être accessoire en termes de revenus », explique Olivier Lajous. Pour le président de la SNSM, il s’agit d’un coup de semonce qui appelle une réaction collective. « Le danger est qu’à terme nous perdions notre statut associatif si des stations sont, au regard de leur activité, considérées comme des sociétés de service. Il faut donc faire en sorte que le remorquage de biens soit clairement encadré et qu’il cesse d’être l’activité principale de nombreuses stations ».

(© MER ET MARINE - JEAN-LOUIS VENNE)

Compenser le manque à gagner

Face à la problématique de la « concurrence déloyale », une solution, préconisée dans un rapport rédigé en 2009 par l’amiral Gazzano (ancien président de la SNSM) et l’administrateur général Barraduc, serait de revaloriser le barème de facturation des sauveteurs, afin qu’il se rapproche des prix pratiqués dans le privé. Mais cette approche ne résout pas le problème de fond, estime Olivier Lajous. Favorable à ce que tous les remorquages effectués par les sauveteurs deviennent gratuits, renvoyant à l’idée qu’un danger existe toujours pour les personnes, le président appelle au recentrage sur le projet associatif et le cœur de mission de la SNSM : le sauvetage de la vie humaine. Il a néanmoins bien conscience qu’il faudrait, si la facturation des remorquages était abandonnée, ou du moins leur part significativement réduite, trouver différents leviers pour compenser le manque à gagner. « Il y a des pistes, il suffit de regarder ce que font d’autres associations, comme la Croix Rouge ou Médecins sans Frontière. Nous pourrions par exemple créer une fondation qui permettrait d’augmenter les dons grâce au système de défiscalisation dont bénéficient ces structures ». Dans l’esprit d’Olivier Lajous, la SNSM doit d’abord vivre grâce à la générosité des professionnels et du grand public. C’est ce qu’elle fait d’ailleurs dans sa globalité, 75% de son budget national (25 millions d’euros en moyenne) provenant de dons (près de 50.000 donateurs), les 25% restants de financements publics. « Nous avons la chance d’avoir de grands partenaires et une multitude de petits donateurs, des gens extraordinaires qui donnent en fonction de leurs moyens. Certains 15 euros par an, d’autres 15 euros par mois. Petites ou grandes sommes, l’ensemble, mis bout à bout, nous permet de vivre. Nous reposons principalement sur l’économie du don et cela doit être essentiel, y compris dans les stations, qui doivent progressivement y revenir ».

Un travail collectif pour un débat très complexe

Evidemment, il ne s’agit pas de changer de cap brutalement sans avoir exploré toutes les possibilités et sans en avoir mesuré toutes les conséquences. C’est pourquoi l’amiral souhaite une véritable concertation au sein des bénévoles, en prenant le temps qu’il faut pour mener la réflexion. « C’est un débat très complexe mais tout le monde doit prendre conscience qu’il est crucial pour notre avenir. Nous devons travailler collectivement sur ce sujet, afin d’élaborer un modèle économique et juridique solide pour la SNSM, étant entendu que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut néanmoins que ce débat aboutisse ». Sauf qu’un certain nombre de stations ne l’entendent pas de cette oreille et rejettent catégoriquement la perspective d’une éventuelle mise en cause des pratiques sur le remorquage des biens. « Je regrette que certains refusent le débat, c’est particulièrement dommage car c’est un sujet essentiel. Trop longtemps, on a mis la poussière sous le tapis. Quand j’ai décidé de m’engager bénévolement comme président, c’était pour faire avancer les choses dans l’intérêt de l’association et des milliers de bénévoles qui s’y investissent d’une façon formidable. C’est pourquoi j’ai choisi de ne pas faire l’autruche et de prendre à bras le corps ce sujet qui pourrit la vie de l’association depuis 10 ans, avec la volonté d’ouvrir le débat en toute transparence, dans la confiance et le respect de chacun ».

Olivier Lajous se désole que ces problèmes soient aujourd’hui étalés sur la place publique. Il aurait préféré gérer les choses en interne mais, en régions, l’affaire a été ébruitée et commence à faire beaucoup du bruit. « Je pense beaucoup à nos donateurs et j’espère que toute cette agitation ne va pas ternir l’image de la SNSM, qui ne le mérite pas. Il aurait été préférable de laver notre linge sale en famille mais certains ont jugé utile de faire sortir ce débat sur la place publique, ce que je déplore ».

Après la modernisation des moyens…

Si la problématique du remorquage de biens a pris une place prépondérante dans le débat, Olivier Lajous estime que ce n’est pas le seul point sur lequel l’association doit évoluer. Son prédécesseur, Yves Lagane, ancien amiral également, restera comme l’homme de la modernisation des moyens. Sous sa présidence, qui a duré 8 ans, des partenariats majeurs ont été conclus avec différents mécènes, comme Total, qui soutient la SNSM à hauteur de 2 millions d’euros par an. D’autres entreprises, comme la Maïf ou Les Mousquetaires, font un chèque de 500.000 euros. Des apports significatifs qui ont servi à financer le renouvellement du matériel, notamment les équipements individuels permettant aux sauveteurs, qui risquent souvent leur vie pour sauver celle des autres, d’intervenir dans les meilleures conditions de sécurité. Alors que d’importants investissements ont également été lancés pour le renouvellement de la flotte, un système informatique a été mis en place durant le mandat d’Yves Lagane, afin de centraliser les rapports d’opérations et la gestion financière des stations. Un outil très précieux pour la SNSM.

… la rénovation du fonctionnement ?

Une vénérable institution qui doit savoir où elle va et dont le fonctionnement demeure encore très lourd et complexe. De ce point de vue, des changements seront peut-être nécessaires dans les prochaines années, afin que l’association évolue avec son temps. Le choix historique de laisser les stations se débrouiller seules pour boucler leurs fins de mois a, par exemple, eu comme travers de voir émerger, ici et là, des Etats dans l’Etat. Des stations ayant pris leur autonomie par rapport au siège, trop peut-être dans certains cas, avec en toile de fond des dissensions qui éclatent aujourd’hui au grand jour. Remettre en ordre de bataille les éléments dispersés ne sera pas simple. Cela nécessite de rompre avec des habitudes bien ancrées et de chambouler un système au sein duquel chacun gère sa petite popote et veille jalousement à ce que rien ne bouge. « La trop grande autonomie des stations pose un vrai problème. La question du remorquage est d’ailleurs très parlante. On vient bousculer un petit système bien confortable qui dure depuis des années et ça ne plait pas à tout le monde », estime Olivier Lajous. L’amiral tient, néanmoins, à relativiser et réfute le fait que ce tableau puisse être généralisé : « Le fonctionnement de la SNSM n’est pas évident, c’est une réalité, mais c’est une très belle maison. Il y a comme partout quelques grincheux qui ne veulent pas évoluer, mais l’énorme majorité des bénévoles sont des gens merveilleux qui ne se reconnaissent dans ces considérations ».

Canot tout temps en Bretagne (© MICHEL FLOCH)

L’optimisation de la flotte en question

Le président souhaite, en tous cas, ouvrir le chantier du fonctionnement de l’association, non seulement au travers de la question du remorquage de biens, mais aussi sur d’autres aspects tout aussi épineux. En termes de moyens nautiques, Olivier Lajous brise aussi un tabou en remettant en cause la physionomie actuelle de la flotte. A commencer par les canots tout temps, qui constituent la «Rolls » des sauveteurs, des engins très puissants taillés pour affronter les pires conditions météo. « Il est possible de repenser notre modèle. A-t-on par exemple besoin d’autant de canots tout temps en Bretagne, certains étant situés à quelques kilomètres seulement les uns des autres ? Des bateaux qui coûtent 1.2 million d’euros et dont certains sortent seulement 5 ou 6 fois dans l’année. Il n’est pas aberrant de s’interroger sur une mutualisation dans différents secteurs ». Le président de la SNSM pense, par ailleurs, qu’une partie de ces grandes embarcations (il y en a 40 en tout), conçues pour intervenir très au large dans des conditions épouvantables, sont aujourd’hui surdimensionnées pour les missions qui leurs sont confiées. « Quand la SNSM a été crée en 1967, il y avait une grande flotte de pêche et les bateaux n’étaient pas très sûrs. Les sauveteurs intervenaient alors beaucoup, au large, au profit des professionnels. Aujourd’hui, la flottille a perdu les trois quarts de ses effectifs et les conditions de sécurité se sont significativement améliorées. En revanche, on a constaté une explosion des activités liées à la plaisance. Mais elles concernent essentiellement la bande littorale ou évoluent à proximité des côtes. Nos outils statistiques montrent que le rayon d’action moyen pour les sauvetages est aujourd’hui de 3 à 4 nautiques. Faut-il un canot tout temps pour cela ? Ne peut-on pas avoir des vedettes plus petites, moins coûteuses et adaptées à cette évolution de notre activité ? ». Dans un projet global pour l’association, Olivier Lajous pense que l’optimisation des moyens et du fonctionnement permettrait de dégager des marges de manœuvre financières, à même par exemple de réaménager le budget des stations.

Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses priorités, le président veut mettre l’accent sur les hommes. Olivier Lajous a maintenu et souhaite amplifier le vaste plan de formation lancé par son prédécesseur au profit des sauveteurs. Objectif : entretenir et développer les compétences. Autour du centre national de formation inauguré à Saint-Nazaire en 2012, la structuration et la professionnalisation des actions de formation est en marche, afin d’offrir aux sauveteurs des outils adaptés, un parcours de qualification et, en filigrane, une protection face à la judiciarisation de la société, qui impacte également leur activité. Des efforts destinés non seulement aux 4500 sauveteurs embarqués, mais aussi aux centaines de jeunes nageurs-sauveteurs, qui surveillent les plages chaque été et auxquels l’amiral veut offrir une plus grande reconnaissance au sein de l’association.

« Si ma position n’est pas soutenue, je quitterai la présidence de la SNSM »

Bien connu pour son franc-parler, celui qui est entré comme matelot dans la marine pour terminer 38 ans plus tard avec quatre étoiles sur les épaules, avait annoncé la couleur en prenant la tête de la SNSM. Il aborderait les problèmes sans a-priori et sans langue de bois, il n’éviterait pas les obstacles, quitte à appuyer là où çà fait mal. Pas question, pour autant, d’agir à la hussarde ou de mener une révolution dans la douleur. Celui qui a été nommé meilleur DRH de l’année 2012, lorsqu’il était à la barre des ressources humaines de la Royale, croit fermement aux vertus du dialogue et, malgré les remous de ces dernières semaines, martèle qu’il faut jouer collectif pour trouver des solutions. Une chose est en tous cas certaine, il n’éludera pas les problèmes pour garder son fauteuil. « Si je ne prends pas à bras le corps toutes ces questions fondamentales pour l’association, je suis un président chrysanthème, je me contente de profiter du titre, je remets des colifichets, j’assiste aux baptêmes et je dépose des gerbes de fleurs. Ce n’est pas pour ça que j’ai accepté le poste ». Pour mener à bien sa mission, il a donc décidé de mettre son mandat en jeu, car il lui faut un soutien plein et entier pour poursuivre. « Je m’en remet à la décision du Conseil d’administration. Si ma position n’est pas soutenue, je quitterai la présidence de la SNSM ».

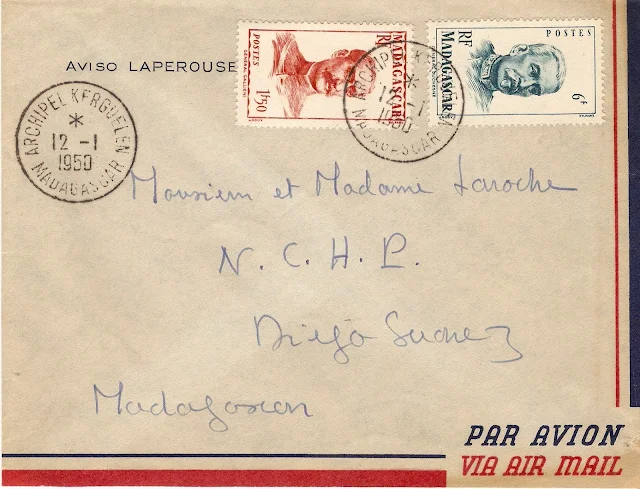

C'est dans le cadre de ses activités hydrographiques que le «LAPEROUSE» reçoit fin 1949, la mission de reconnaître nos îles australes pour réaffirmer notre souveraineté, et d'acheminer sur Kerguelen une mission scientifique préliminaire, dirigée par Pierre SICAUD. Le navire quitte Diégo-Suarez le 23 novembre 1949. A bord a pris place E. AUBERT DE LA RUE, chargé d'études, comme naturaliste, à la demande de Pierre SICAUD. Après une brève escale à Tananarive, puis à Durban au Natal, le navire, sous le commandement du Capitaine de frégate DUPONT DE DINECHIN, arrive en vue de l'archipel des Crozet le 7 décembre, et le 8 décembre, il mouillle devant l'île de la Possession dans la baie du navire. L'escale est brève puisque le navire repart dans l'après-midi pour Kerguelen où il arrive le 11 décembre en fin d'après-midi. II jette l'ancre en rade de Port Navalo, dans la partie sud-est de l'archipel. Après avoir recherché plusieurs sites favorables pour l'installation de la base, Pierre SICAUD choisit une petite anse, à l'est de la pointe Molloy, qu'il baptise Port aux Français. Très rapidement, et avec l'aide de l'équipage, les membres de l'expédition débarquent le matériel et commencent à monter les tentes et à construire les premières cabanes. Le 1-janvier 1950, la station radio est terminée et la station météorologique commence ses observations. Sitôt le matériel déchargé, le «LAPEROUSE» effectue des travaux hydrographiques le long des côtes, dans la passe Royale, et visite Port Jeanne d'Arc. Ses travaux achevés, il quitte Kerguelen le 16 janvier 1950 pour les îles Saint-Paul et Amsterdam, laissant la mission Sicaud qui sera rapatriée en avril 1950 par le navire polaire «COMMANDANT CHARCOT», de retour de Terre Adélie.Le 19 janvier 1950, le «LAPEROUSE» mouille devant Amsterdam, mais aucun débarquement ne peut être envisagé en raison de conditions météorologiques épouvantables. Après quelques contacts radio échangés avec la mission Martin de Vivies, sur l'île depuis le 31 décembre 1949, le navire fait alors route sur Madagascar et arrive à Diégo-Suarez le 31 janvier 1950.