Croiseur à Barbette BUGEAUD

Dol de Bretagne, dimanche matin, à fouiller dans une caisse de vieux papiers, j'ai trouvé un certificat de bonne conduite et de capacité attribué au second maître Fontaine embarqué sur le Bugeaud

Le Croiseur BUGEAUD en 1903 était commandé par le CF Constable.

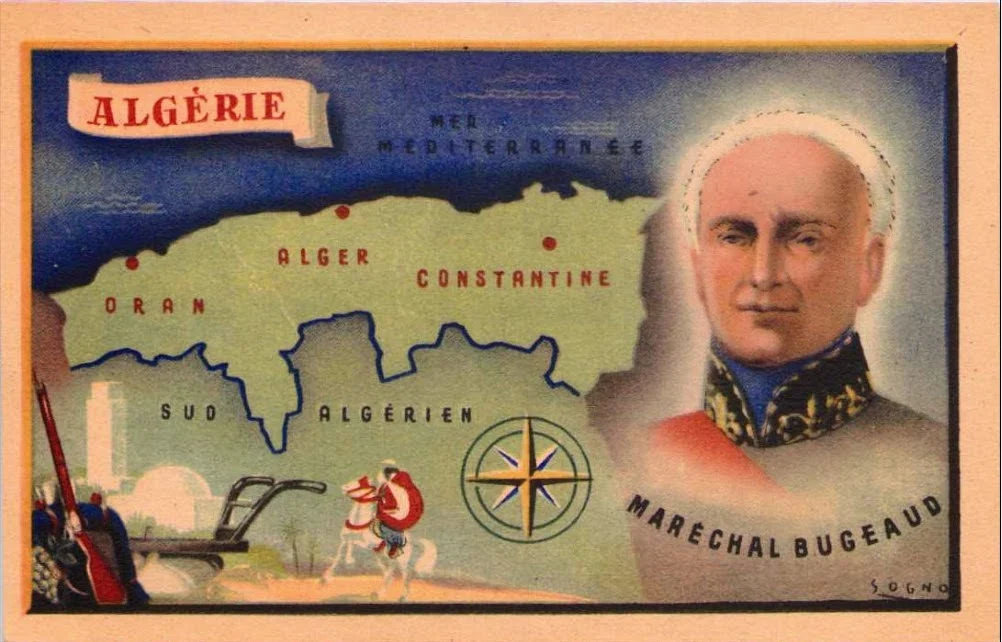

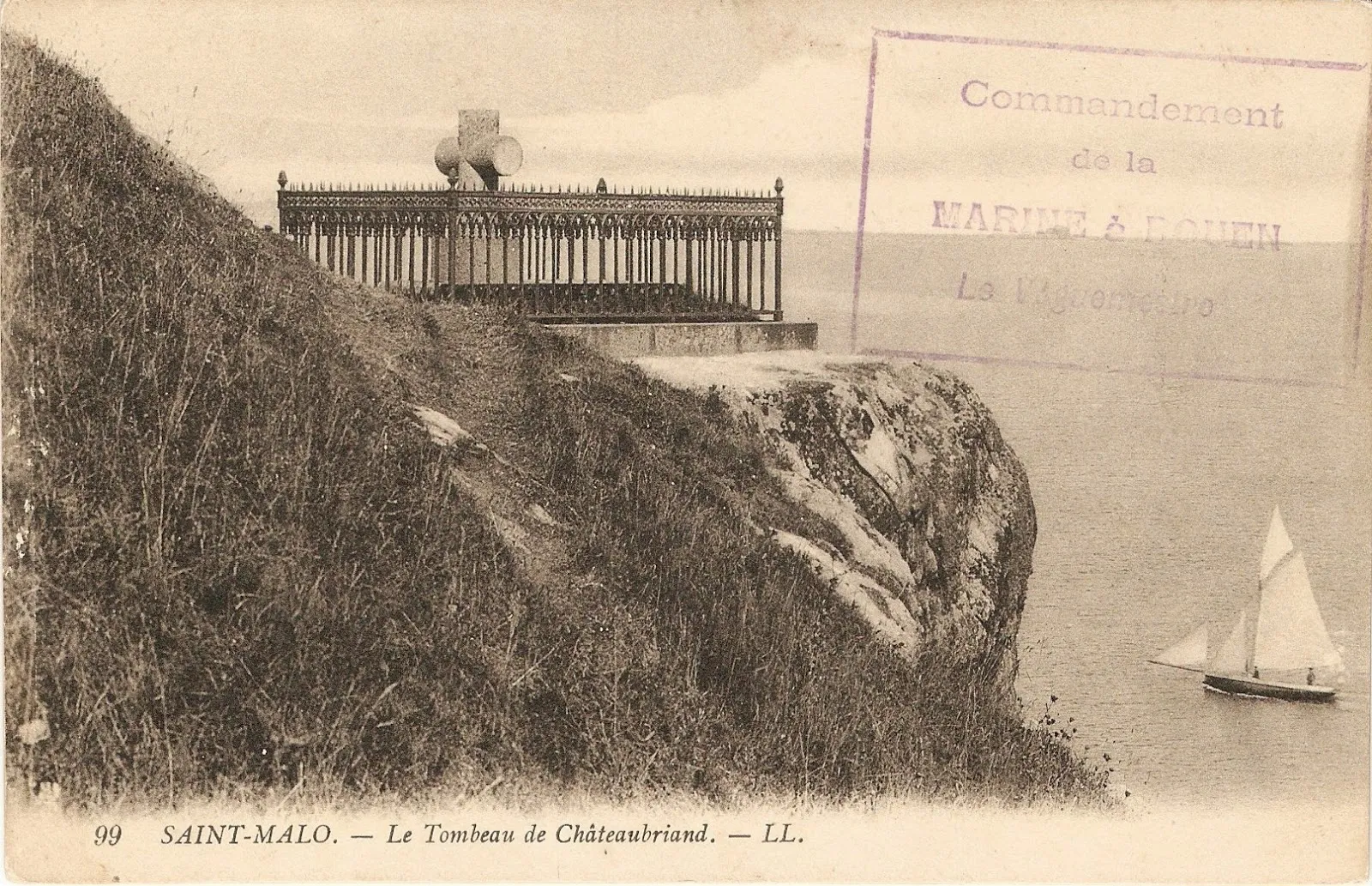

Thomas Robert Bugeaud, marquis de La Piconnerie, duc d'Isly, maréchal de France, né à Limoges le 15 octobre 1784, mort à Paris le 10 juin 1849. Gouverneur général de l'Algérie

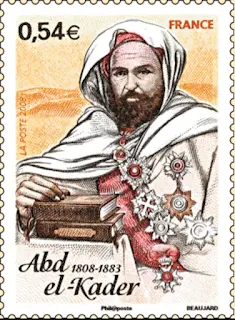

Bientôt, le général Bugeaud fut envoyé en Algérie (6 juin 1836) avec ordre d'écraser la révolte d'Abd el-Kader. Il remporte un premier succès à la Sikkak le 6 juillet 1836. À l'époque du ministère Molé, comme lieutenant-général, la résistance des Algériens remet en cause tous ses projets et le contraint de signer le traité de Tafna avec l'émir Abd El-Kader le 30 mai 1837 ; par ce traité Abd El-Kader reconnaît aux Français la possession de quelques enclaves sur la côte algérienne (Alger, Bône, Oran, …).

Rentré en France, Bugeaud passe pour peu favorable à l'extension de la conquête et déplore une « possession onéreuse dont la nation serait bien aise d'être débarrassée »

Bugeaud, lieutenant-général, depuis le 25 août 1836, et grand officier de la Légion d'honneur est cependant nommé gouverneur général de l'Algérie par le ministre Thiers en 1840.

Il embarque à Toulon pour Alger sur le Phaéton, le 19 février 1841, en compagnie de son aide de camp Eynard, chef d'escadron, et de Louis de Rochemore, son officier d'ordonnance.

Le jour même de son arrivée à Alger, le 22 février 1841, Bugeaud adressa une proclamation aux habitants européens de l'Algérie, et une à l'armée. Aux Européens, il exposait qu'il avait été l'adversaire de la conquête absolue en raison des moyens humains et financiers qu'elle exigeait, mais qu'il s'y consacrerait désormais tout entier. À l'armée, il disait que son but n'était pas de faire fuir les Arabes, mais de les soumettre.

Bugeaud finit par disposer de plus de 100 000 hommes. Entouré des généraux, La Moricière, Changarnier, Bedeau, Cavaignac, Bugeaud employa de nouvelles méthodes de guerre inspirées de son expérience dans la lutte contre les partisans pendant la Guerre d'Espagne. Il allégea l'équipement des soldats, remplaça les voitures par des bêtes de somme, mit l'artillerie à dos de mulet.

Le Bugeaud, que l'on vient de lancer à Cherbourg, est un croiseur de 2e classe en acier, long de 94 mètres et large de 13 m. 25; il tire 6 m. 30 à l'arrière; construit sur les plans de M. Lhomme, auteur de l'Isly et du Friant, et sous la direction de M. Eynaud, directeur des constructions navales, il a été mis en chantier l'année dernière; son lancement récent est une preuve de la rapidité avec laquelle pourraient à l'occasion procéder les chantiers de l'Etat.

Les troupes furent divisées en colonnes mobiles ; elles pourchassèrent les résistants algériens par une incessante offensive et, pour les affamer, firent le vide devant eux, incendiant les villages, raflant les troupeaux. C'est la politique de la terre brûlée. Il disait « Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile ; il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, [.] de jouir de leurs champs [.] Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes [.], ou bien exterminez-les jusqu'au dernier. »

L'appareil moteur a été fourni par la Société des forges et chantiers de la Méditerranée; il doit donner au navire une vitesse de 19 nœuds avec 9.000 chevaux développés. Le Bugeaud portera 6 canons ordinaires de 16 centimètres, et, comme artillerie à tir rapide, 4 pièces de 10 centimètres, 8 de 47 m/m, 12 de 37 m/m; en plus, 6 tubes lance-torpilles. Il sera monté par 246 hommes.

La «pacification» en Algérie connaîtra ses épisodes les plus sanglants par ce qui sera appelé par les historiens « les enfumades ». À Paris, on s'indigne lorsqu'on apprend les « enfumades » des grottes du Dahra. Le prince de la Moskowa, fils du maréchal Ney, fait une interpellation à la Chambre des Pairs. Le général Bugeaud, interpellé, en assume la responsabilité et répond au ministre : « Et moi, je considère que le respect des règles humanitaires fera que la guerre en Afrique risque de se prolonger indéfiniment ».

Sur le terrain également les méthodes de « contre-guérilla » préconisées par Bugeaud sont contestées par certains de ses subordonnés, en particulier Eugène Dubern.

Sur le terrain également les méthodes de « contre-guérilla » préconisées par Bugeaud sont contestées par certains de ses subordonnés, en particulier Eugène Dubern.

|

| Le Bugeaud a fait une campagne en mer de Chine de mai 1902 à juin 1903 |

Grand-croix de la Légion d'honneur le 9 avril 1843 puis maréchal de France en juillet 1843, il obtient la permission d'attaquer le Maroc, qui aidait l'émir Abd el-Kader qui continue sa résistance. Le 14 août 1844, les troupes marocaines sont surprises par Bugeaud sur l'oued Isly, non loin de la frontière. La victoire des Français obligera le roi du Maroc à changer de politique vis-à-vis de la résistance algérienne.

Cette victoire lui vaut le titre de duc d'Isly ; il traque ensuite Abd el-Kader, qui doit se rendre en 1847.

Son rôle en Algérie lui vaudra de figurer dans la célèbre chanson militaire de l'Armée d'Afrique intitulée La Casquette du père Bugeaud

« Une nuit, une seule nuit, leur vigilance fut en défaut, et les réguliers de l'émir, se glissant au milieu de leurs postes, vinrent faire sur le camp une décharge meurtrière. Le feu fut un moment si vif, que nos soldats surpris hésitaient à se relever; il fallut que les officiers leur donnassent l'exemple. Le maréchal Bugeaud était arrivé des premiers; deux hommes qu'il avait saisis de sa vigoureuse main tombent frappés à mort. Bientôt cependant l'ordre se rétablit, les zouaves s'élancent et repoussent l'ennemi. Le combat achevé, le maréchal s'aperçut, à la lueur des feux du bivac, que tout le monde souriait en le regardant : il porte la main à sa tête, et reconnaît qu'il était coiffé d'un simple bonnet de coton, comme le roi d'Yvetot de Béranger. Il demande aussitôt sa casquette, et mille voix de répéter : « La casquette, la casquette du maréchal ! » Or cette casquette, un peu originale, excitait depuis longtemps l'attention des soldats. Le lendemain, quand les clairons sonnèrent la marche, le bataillon de zouaves les accompagna, chantant en chœur :As-tu vu la casquette, la casquette,As-tu vu la casquette au père Bugeaud ?Depuis ce temps, la fanfare de la marche ne s'appela plus que la casquette, et le maréchal, qui racontait volontiers cette anecdote, disait souvent au clairon de piquet : « Sonne la casquette. » »