TAAF Timbre Terre Adélie Dumont d'Urville 1er jour

Auteurs PATTE Sylvie - BESSET Tanguy

Débarquement sur la terre Adélie le 18 janvier1840.

C'est bien la terre

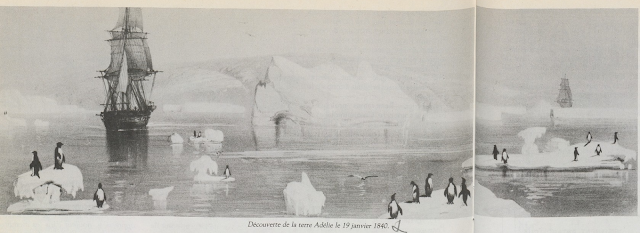

19 janvier — On croit apercevoir la terre qui se précise au lever du soleil.

20 janvier - Le commandant d'Urville consulte la Zélée sur la réalité de cette terre. L'opinion générale est que c'est bien la terre. On franchit le cercle polaire qui donne lieu à une petite fête.

C'est bien la terre

19 janvier — On croit apercevoir la terre qui se précise au lever du soleil.

20 janvier - Le commandant d'Urville consulte la Zélée sur la réalité de cette terre. L'opinion générale est que c'est bien la terre. On franchit le cercle polaire qui donne lieu à une petite fête.

21 janvier 1840 - A 8 h du matin, nous sommes revenus le cap vers le sud pour nous rapprocher de la terre. A midi nous en étions environ à 20 milles. Son élévation est de.... Elle est entièrement noire et, partout depuis le sommet jusqu'à la base, d'une teinte uniforme de neige qui laisse à peine apercevoir les inégalités du sol tant les vallées en sont remplies. On ne voit que neige et îles de glaces jusqu'au pied de la côte, ce qui nous donne la crainte de ne pas pouvoir y aborder. A 1 h les îles de glace étaient devenues si rapprochées jusqu'à la distance de 15 milles de la côte qu'il nous a été impossible de nous engager et nous avons été obligés de prolonger la côte au cap 50 à cette distance.

Nous avons couru ainsi 10 milles. A mesure que nous allons dans l'ouest, les îles de glace au large sont plus éloignées les unes des autres ce qui nous fait penser que, comme aux îles Powell et Shetland et à la terre Louis Philippe, nous en trouvons beaucoup moins d'agglomérées dans l'ouest que dans l'est.

Il est difficile d'être plus favorisé par le temps que nous le sommes sur ces côtes où, sans cela, la navigation serait si difficile. La mer est relativement calme, le ciel superbe et la brise souffle de l'est très faible mais suffisamment pour permettre de manœuvrer au milieu de ce labyrinthe.

Il est difficile d'être plus favorisé par le temps que nous le sommes sur ces côtes où, sans cela, la navigation serait si difficile. La mer est relativement calme, le ciel superbe et la brise souffle de l'est très faible mais suffisamment pour permettre de manœuvrer au milieu de ce labyrinthe. A 5 h 1/2 le commandant d'Urville a profité du beau temps pour envoyer faire des observations magnétiques sur une île de glace voisine de nous ; on ne peut choisir une station plus convenable car au moins là on est certain qu'on n 'a pas à redouter l'influence des matières ferrugineuses qui se trouvent souvent dans les roches ; mais il est rare d'en trouver d'abordables parmi celles qui offrent assez de stabilité pour qu'on puisse s'aventurer dessus. Celle-ci réunissait heureusement toutes ces conditions.

Un instant après nous avons aperçu des îlots entre la terre et les îles de glace qui nous en séparent et l'on voyait la roche à nu sur leurs flancs car les glaces étaient particulièrement dégagées de neige. Nous avons profité de cette bonne fortune inattendue ; le canot major de l'Astrolabe monté par un officier et deux naturalistes, s'est détaché de cette corvette et s'est dirigé sur cette terre tant désirée. Il était alors 6 h du soir ; nous attendions avec impatience qu 'on nous fît le signal de nous suivre.

On nous l'a fait sur notre demande ; un quart d'heure après et je suis parti bien dans la yole avec Monsieur le docteur Le Guillou, faisant force des rames pour rejoindre nos collègues, qui avaient déjà beaucoup d'avance sur nous. Le temps était si beau et la mer si unie que, malgré le froid, cette promenade avait un agrément tout particulier qui a diminué beaucoup à nos yeux la longueur du trajet. Les îlots vers lesquels nous nous dirigions qui nous paraissaient si près du bord en étaient à près de 9 milles qui ont exigé 2 h 1/2 de nage pour les atteindre ; mais nos hommes étaient tellement pleins d'ardeur qu 'ils s'effrayaient à peine de la distance du but.

Chemin faisant, nous rasions ces grandes îles de glace dont les flancs perpendiculaires rongés par la mer étaient couronnés à leur sommet de longues aiguilles de glace formée à la suite du dégel. Leur nombre augmentait à mesure que nous approchions et nous nous sommes aperçus qu'elles formaient dans l'est des îlots une espèce de digue, ce qui avait donné à penser qu'elles étaient échouées dans des hauts fonds, c 'est à dire du haut fond de 100 brasses car elles devaient à leur élévation avoir au moins cela de pied dans l'eau. La mer était couverte de petits débris, habitations flottantes des pingouins qui nous regardaient en passant d'un air stupide.

Enfin à 9 h nous avons pris terre dans la partie ouest de l'îlot le plus à l'ouest et le plus élevé, un instant après le canot de l'Astrolabe, dont les hommes étaient déjà grimpés sur les flancs du rocher d 'où ils précipitèrent les pingouins tout étonnés de se voir déposséder ainsi de leur île.

Un de nos matelots déploie le drapeau

Nous avons sauté bien vite à terre armés de pioche et de couteaux. Le raisin et la nature du sol qui était presque plein d'anfractuosités et très gluant rendait cette opération difficile. Un de nos matelots, qui portait le drapeau, l'a déployé aussitôt sur ces terres qu 'aucune créature humaine n'avait foulées ni même regardées avant nous et nous avons pris possession de ces îles et de la grande terre, dont elles sont un appendice, mais où la glace empêche partout d'aborder, au nom de la France aux cris de joie et d'enthousiasme de tous ses enfants qui y assistaient ; et désormais, j'espère, cette conquête que nous lui avons faite sans dépouiller personne, lui appartient à des titres aussi légitimes que ses plus anciennes provinces et il est probable que per, sonne ne la forcera à recourir à la guerre pour soutenir son droit ; pas même à une guerre de plume car qui pourrait contester que nous sommes venus ici les premiers 1

Comme toutes les cérémonies de ce genre doivent finir par des libations, nous avons donné le sceau à celle-ci en vidant à sa gloire et à sa prospérité une bouteille du meilleur de ses vins, celui dont elle est le plus fière à juste titre, du vin de Bordeaux si cher à tous les marins.

Comme toutes les cérémonies de ce genre doivent finir par des libations, nous avons donné le sceau à celle-ci en vidant à sa gloire et à sa prospérité une bouteille du meilleur de ses vins, celui dont elle est le plus fière à juste titre, du vin de Bordeaux si cher à tous les marins.

merci à l'UFPP-SATA et à Daniel Astoul

Sources :

Cols bleus n°2063 13 janvier 1990

commissaire général de la Marine (2S) Ladrange