300 ans d'hydrographie française - SHOM - Brest - 2020

Lors d'une escale à Saint-Malo des BH LAPLACE et BORDA j'ai pu découvrir ces bateaux.

Le changement constant des fonds marins et l’expansion du trafic maritime obligent le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) à réaliser grâce aux BH et BHO, des campagnes régulières de relevés de fonds dans des zones définies par convention internationale. Il permet à la France de disposer d’une capacité autonome de connaissance des fonds marins. Le BH et les BHO participent ainsi aux missions de service public. Ils conduisent également des missions opérationnelles de recueil de données d’environnement marin nécessaires au déploiement des forces navales et à l’emploi de leurs systèmes d’armes. Ils apportent un soutien indispensable à la Force océanique stratégique pour la dissuasion nucléaire.

Le changement constant des fonds marins et l’expansion du trafic maritime obligent le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) à réaliser grâce aux BH et BHO, des campagnes régulières de relevés de fonds dans des zones définies par convention internationale. Il permet à la France de disposer d’une capacité autonome de connaissance des fonds marins. Le BH et les BHO participent ainsi aux missions de service public. Ils conduisent également des missions opérationnelles de recueil de données d’environnement marin nécessaires au déploiement des forces navales et à l’emploi de leurs systèmes d’armes. Ils apportent un soutien indispensable à la Force océanique stratégique pour la dissuasion nucléaire.

BH Laplace - BH Borda St Malo Photo JM Bergougniou

A 793 BH Laplace A 792 BH Borda St-Malo Photo JM Bergougniou

BH Laplace Photo JM Bergougniou

Photo JM Bergougniou

Photo JM Bergougniou

Photo JM Bergougniou

En raison de la crise sanitaire actuelle, l'ouverture de l'exposition est reportée à une date ultérieure qui sera communiquée dès que possible.

La France, mesurant très tôt les enjeux de la connaissance des océans, a été le premier État à se doter d’un service hydrographique national.

Le 19 novembre 1720 était créé le Dépôt des cartes et plans de la marine, dont le Shom est l’héritier.

Le Shom célébrera ces 300 ans d’hydrographie française à partir du 19 novembre 2019 et tout au long de l’année 2020.

La célébration de 300 ans d'hydrographie française est déclinée au travers de plusieurs expositions tout au long de l'année 2020 : une exposition de près de 400m² aux Ateliers des Capucins à Brest et deux expositions de 70m² au Géoroom à Saint-Mandé et au Service historique de la Défense au château de Vincennes.

Ces expositions présentent l'évolution des besoins et les réponses apportées par l'hydrographie de 1720 à nos jours, depuis la création du Dépôt des cartes et plans de la marine le 19 novembre 1720, jusqu'au Shom qui en est l'héritier.

Elles présentent des éléments variés : cartes marines, photographies, instruments de différentes époques, maquettes, etc.

A793 BH Laplace - A792 BH Borda Photo JM Bergougniou

L'histoire de l'hydrographie française y est ainsi racontée selon ces thèmes :

la sécurité de la navigation ;

l'accompagnement hydrographique de l'exploration du monde ;

le soutien apporté par l'hydrographie à la Défense et aux opérations navales ;

le progrès des sciences et techniques ;

le soutien apporté par l'hydrographie au développement de l'économie bleue ;

la contribution des hydrographes à la prévention des risques.

Le Shom, héritier du premier service hydrographique officiel au monde (1720) est un établissement public administratif (EPA) sous tutelle du ministère des Armées.

Il est l'opérateur public pour l'information géographique maritime et littorale de référence.

Il a pour mission de connaître et décrire l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir l’évolution et d’assurer la diffusion des informations correspondantes.

L’exercice de cette mission se traduit par trois activités primordiales :

• l’hydrographie nationale, pour satisfaire les besoins de la navigation de surface, dans les eaux sous juridiction française et dans les zones placées sous la responsabilité cartographique de la France ;

• le soutien de la défense, caractérisé par l’expertise apportée par le Shom dans les domaines hydro-océanographiques à la direction générale de l’Armement et par ses capacités de soutien opérationnel des forces ;

BH Laplace JM Bergougniou

• le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral, par lequel le Shom valorise ses données patrimoniales et son expertise en les mettant à la disposition des pouvoirs publics, et plus généralement de tous les acteurs de la mer et du littoral.

Photo JM Bergougniou

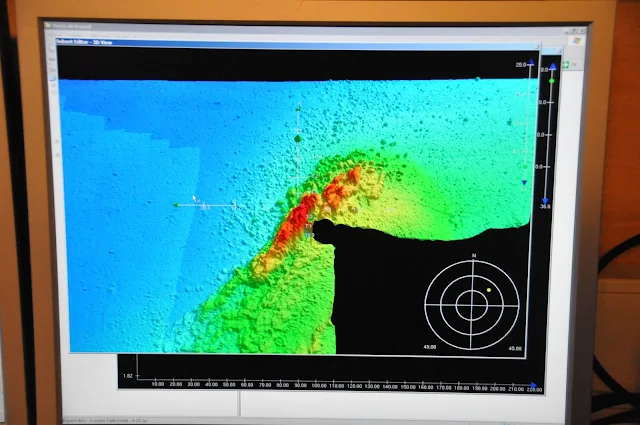

Ses domaines d’expertises sont notamment : la bathymétrie, la sédimentologie, l’hydrodynamique côtière, l’océanographie, l’ingénierie des systèmes d’acquisition à la mer, l’information géographique maritime et littorale.

Le Shom collecte et diffuse des données de référence dans ces domaines et fournit des services d'«intelligence de la donnée», qui aident les acteurs de la mer et du littoral à utiliser de manière optimale les données.

BH Laplace Photo JM Bergougniou

Quelques chiffres

|

| BH Laplace - BH Borda St Malo Photo JM Bergougniou |

|

| A 793 BH Laplace A 792 BH Borda St-Malo Photo JM Bergougniou |

|

| BH Laplace Photo JM Bergougniou |

|

| Photo JM Bergougniou |

|

| Photo JM Bergougniou |

|

| Photo JM Bergougniou |

En raison de la crise sanitaire actuelle, l'ouverture de l'exposition est reportée à une date ultérieure qui sera communiquée dès que possible.

La France, mesurant très tôt les enjeux de la connaissance des océans, a été le premier État à se doter d’un service hydrographique national.

Le 19 novembre 1720 était créé le Dépôt des cartes et plans de la marine, dont le Shom est l’héritier.

Le Shom célébrera ces 300 ans d’hydrographie française à partir du 19 novembre 2019 et tout au long de l’année 2020.

La célébration de 300 ans d'hydrographie française est déclinée au travers de plusieurs expositions tout au long de l'année 2020 : une exposition de près de 400m² aux Ateliers des Capucins à Brest et deux expositions de 70m² au Géoroom à Saint-Mandé et au Service historique de la Défense au château de Vincennes.

Ces expositions présentent l'évolution des besoins et les réponses apportées par l'hydrographie de 1720 à nos jours, depuis la création du Dépôt des cartes et plans de la marine le 19 novembre 1720, jusqu'au Shom qui en est l'héritier.

Elles présentent des éléments variés : cartes marines, photographies, instruments de différentes époques, maquettes, etc.

A793 BH Laplace - A792 BH Borda Photo JM Bergougniou

L'histoire de l'hydrographie française y est ainsi racontée selon ces thèmes :

la sécurité de la navigation ;

l'accompagnement hydrographique de l'exploration du monde ;

le soutien apporté par l'hydrographie à la Défense et aux opérations navales ;

le progrès des sciences et techniques ;

le soutien apporté par l'hydrographie au développement de l'économie bleue ;

la contribution des hydrographes à la prévention des risques.

Le Shom, héritier du premier service hydrographique officiel au monde (1720) est un établissement public administratif (EPA) sous tutelle du ministère des Armées.

Il est l'opérateur public pour l'information géographique maritime et littorale de référence.

Il a pour mission de connaître et décrire l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir l’évolution et d’assurer la diffusion des informations correspondantes.

L’exercice de cette mission se traduit par trois activités primordiales :

• l’hydrographie nationale, pour satisfaire les besoins de la navigation de surface, dans les eaux sous juridiction française et dans les zones placées sous la responsabilité cartographique de la France ;

• le soutien de la défense, caractérisé par l’expertise apportée par le Shom dans les domaines hydro-océanographiques à la direction générale de l’Armement et par ses capacités de soutien opérationnel des forces ;

BH Laplace JM Bergougniou

• le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral, par lequel le Shom valorise ses données patrimoniales et son expertise en les mettant à la disposition des pouvoirs publics, et plus généralement de tous les acteurs de la mer et du littoral.

Photo JM Bergougniou

Ses domaines d’expertises sont notamment : la bathymétrie, la sédimentologie, l’hydrodynamique côtière, l’océanographie, l’ingénierie des systèmes d’acquisition à la mer, l’information géographique maritime et littorale.

Le Shom collecte et diffuse des données de référence dans ces domaines et fournit des services d'«intelligence de la donnée», qui aident les acteurs de la mer et du littoral à utiliser de manière optimale les données.

|

| BH Laplace Photo JM Bergougniou |

Quelques chiffres

- 540 personnes, hors équipages des bâtiments spécialisés

- Budget annuel : 58 M€

- 870 cartes marines papier et 750 cartes électroniques de navigation (ENC)

- Implantations : Brest (siège social), Toulouse, Saint-Mandé, Nouméa, Papeete

- Certification « ISO 9001 » pour l’ensemble de ses activités

- 4 navires spécialisés de la Marine nationale et un navire océanographique employé conjointement avec l'Ifremer.

- Une zone nationale de responsabilité de 10,8 millions de km² et des frontières maritimes avec 30 pays ;

- Soutien de la défense nationale et de la marine en particulier en hydrographie, océanographie et météorologie (HOM) dans une zone couvrant 60 millions de km².

|

| Photo JM Bergougniou |

|

| BH Laplace Photo JM Bergougniou |

|

| BH Laplace Photo JM Bergougniou |

|

| BH Laplace Photo JM Bergougniou |

|

| BH Laplace Photo JM Bergougniou |

|

| BH Laplace JM Bergougniou |

• Le GHOA est l’entité du Shom chargée de l’acquisition des données à la mer au départ du port du Brest. Son personnel intervient sur tous les océans du globe à bord des bâtiments hydrographiques Borda, La Pérouse et Laplace, du bâtiment hydrographique et océanographique Beautemps-Beaupré ainsi que de navires de la flotte de l'Ifremer.

Il peut également être déployé au sein des forces sur des théâtres d'opérations militaires avec le Système Déployable d’Hydrographie Militaire (SDHM).

BH Laplace JM Bergougniou

• Le GOP est l'entité du Shom basée dans l'océan Pacifique (Nouméa et Papeete). Il utilise les moyens mis à disposition des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie pour réaliser les acquisitions de données nécessaires à assurer la sécurité de la navigation dans les zones de responsabilité française du Pacifique.

BH Laplace JM Bergougniou

BH Laplace JM Bergougniou • Dans le cadre du projet Litto3D®, le Shom réalise également des levés bathymétriques à l’aide d’un lidar aéroporté.

BH Laplace JM Bergougniou

BH Laplace JM Bergougniou • Enfin, pour observer le niveau de la mer sur le littoral, le Shom déploie et maintient un réseau d’observation du niveau de la mer avec de nombreux partenaires. Ce réseau est composé de 50 marégraphes déployés le long du littoral français (métropole et outre-mer). Les données de ces marégraphes sont diffusées via le portail data.shom.fr.

BH Laplace JM Bergougniou

BH Laplace JM Bergougniou  BH Laplace JM Bergougniou

BH Laplace JM Bergougniou

Photo JM Bergougniou

Photo JM Bergougniou

Les collectionneurs pourront demander aux services postaux, pendant six mois, le timbre à date de l’oblitération « premier jour ».

Créé par Marion Le Bec, le bloc timbre sera vendu au prix de 2,80 euros (valeur unitaire 1,40 euro, lettre pour l’international).

BH Lapérouse St-Malo photo JM Bergougniou

L’émission est complétée par l’édition d’un souvenir philatélique constitué d’un feuillet spécial vendu 6,50 euros, qui reprend les deux timbres, inséré dans une carte.

Un document philatélique comprenant 2 timbres oblitérés sera également disponible au tarif de 6 euros.

https://www.shom.fr/fr