Victor SEGALEN de Brest à Pékin

Le 21 mai 2019 a été célébrée la mort de Victor Ségalen.

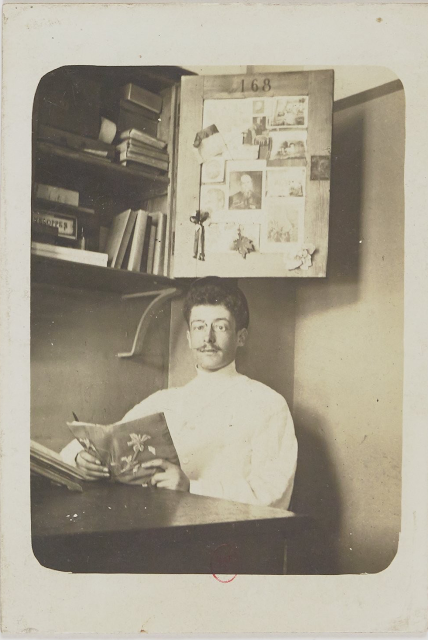

Victor Joseph Ambroise Désiré Segalen naît le 14 janvier 1878 au 17 rue Massillon dans le quartier de Saint-Martin à Brest, fils de Victor-Joseph Segalen (écrivain du commissariat de la marine) et d'Ambroisine Lalance. Il effectue sa scolarité en grande partie au collège des Jésuites de Brest de Notre-Dame-de-Bon-Secours. À 15 ans, il échoue au baccalauréat mais entre l'année suivante en classe de philosophie au lycée de Brest et y obtient le prix d'excellence. En 1895, il s'inscrit à la faculté des sciences de Rennes sous la houlette de sa mère et débute rapidement ses études à l'école préparatoire de médecine de Brest en 1896.

Suivant les traces de son grand-oncle Pierre-Charles Cras et de son oncle Émile Lossouarn, il étudie de 1897 à 1902 à l'École Principale du Service de Santé de la Marine appelée dans le milieu La Principale à Bordeaux. La discipline militaire ne lui laisse que peu de loisirs mais il s'adonne à la musique et à la bicyclette4. Victor aurait souhaité devenir officier de marine, mais cela lui est impossible car il est myope.

Après une première dépression nerveuse à cause d'une liaison amoureuse contrariée en 1899, il s'intéresse aux maladies nerveuses et mentales, et découvre Friedrich Nietzsche. Cette même année, lors de ses vacances en Bretagne, il écrit pendant l'été son premier récit : A Dreuz an Arvor.

En novembre 1901, il passe à Paris et fait la connaissance de personnalités de la revue française Le Mercure de France qui l'encouragent dans ses travaux et où il publiera ses premiers articles : Rémy de Gourmont et Catulle Mendès, ainsi que Joris-Karl Huysmans qu'il a déjà rencontré une première fois en 1899. Il soutient sa thèse de médecine le 29 janvier 1902 dont le titre universitaire est « L'observation médicale chez les écrivains naturalistes » qui traite des névroses dans la littérature contemporaine.

En novembre 1901, il passe à Paris et fait la connaissance de personnalités de la revue française Le Mercure de France qui l'encouragent dans ses travaux et où il publiera ses premiers articles : Rémy de Gourmont et Catulle Mendès, ainsi que Joris-Karl Huysmans qu'il a déjà rencontré une première fois en 1899. Il soutient sa thèse de médecine le 29 janvier 1902 dont le titre universitaire est « L'observation médicale chez les écrivains naturalistes » qui traite des névroses dans la littérature contemporaine.

Suivant les traces de son grand-oncle Pierre-Charles Cras et de son oncle Émile Lossouarn, il étudie de 1897 à 1902 à l'École Principale du Service de Santé de la Marine appelée dans le milieu La Principale à Bordeaux. La discipline militaire ne lui laisse que peu de loisirs mais il s'adonne à la musique et à la bicyclette4. Victor aurait souhaité devenir officier de marine, mais cela lui est impossible car il est myope.

Après une première dépression nerveuse à cause d'une liaison amoureuse contrariée en 1899, il s'intéresse aux maladies nerveuses et mentales, et découvre Friedrich Nietzsche. Cette même année, lors de ses vacances en Bretagne, il écrit pendant l'été son premier récit : A Dreuz an Arvor.

En novembre 1901, il passe à Paris et fait la connaissance de personnalités de la revue française Le Mercure de France qui l'encouragent dans ses travaux et où il publiera ses premiers articles : Rémy de Gourmont et Catulle Mendès, ainsi que Joris-Karl Huysmans qu'il a déjà rencontré une première fois en 1899. Il soutient sa thèse de médecine le 29 janvier 1902 dont le titre universitaire est « L'observation médicale chez les écrivains naturalistes » qui traite des névroses dans la littérature contemporaine.

En novembre 1901, il passe à Paris et fait la connaissance de personnalités de la revue française Le Mercure de France qui l'encouragent dans ses travaux et où il publiera ses premiers articles : Rémy de Gourmont et Catulle Mendès, ainsi que Joris-Karl Huysmans qu'il a déjà rencontré une première fois en 1899. Il soutient sa thèse de médecine le 29 janvier 1902 dont le titre universitaire est « L'observation médicale chez les écrivains naturalistes » qui traite des névroses dans la littérature contemporaine. Elle est publiée par un éditeur bordelais, Y. Cadoret, qui édite la version universitaire mais aussi une version à faible tirage ayant pour titre Cliniciens ès lettres. De février à septembre 1902, il effectue un stage au Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier près de Toulon et son affectation en Polynésie sort dans le Journal Officiel le 20 septembre.

Il part du Havre le 11 octobre sur le paquebot La Touraine pour aller à Tahiti via New York où il rejoint San Francisco par le train ; mais la fièvre typhoïde le retient deux mois aux États-Unis. Il en profite pour prendre contact avec le quartier de Chinatown et sa population chinoise. Le 11 janvier 1903, il embarque sur le paquebot Mariposa pour rejoindre Tahiti.

Le navire laissa tomber son lourd crochet de fer dans l’eau calme ; fit tête, en raidissant son câble, tourna sur lui-même et se tint immobile. Rassemblés sur le pont, pressés dans les agrès et nombreux même au bout du mât incliné qui surplombe la proue, les étrangers contemplaient gaîment la rade emplie de soleil, de silence et de petits souffles parfumés. Pour tous ces matelots coureurs des mers, pêcheurs de nacre ou chasseurs de baleines, les îles Tahiti recèlent d’inconcevables délices et de tels charmes singuliers, qu’à les dire, les voix tremblotent en se faisant douces, pendant que les yeux clignent de plaisir. Ces gens pleurent à s’en aller, ils annoncent leur retour, et, le plus souvent, ne reparaissent pas. — Térii ne s’étonnait plus de ces divers sentiments, inévitables chez tous les hommes à peau blême. Il en avait tant approché, durant ces vingt années d’aventures ! — jusqu’à parler deux ou trois parmi leurs principaux langages… Et décidément il tenait leurs âmes pour inégales, incertaines et capricieuses autant que ces petites souffles indécis qui jouaient, en ce matin-là, sur la baie Papéété.

Les Immémoriaux Victor Segalen.

Pei-king, 28 février 1911.

|

| Victor Segalen Chine 1914 |

Je ne saurai donc rien de plus. Je n'insiste pas ; je me retire. respectueusement d'ailleurs et à reculons, puisque le Protocole le veut ainsi, et qu'il s'agit du Palais Impérial, d'une audience qui ne fut pas donnée, et ne sera jamais accordée.

C'est par cet aveu, ridicule ou diplomatique, selon l'accent qu'on lui prête, que je dois clore, avant de l'avoir mené bien loin, ce cahier dont j'espérais faire un livre. Le livre ne sera pas» non plus. (Beau titre posthume à défaut d'un livre « Le livre qui ne fut pas » !)

|

| Xiao-Xiu Tortues et colonnes photo Victor Segalen |

Sa mission en Chine achevée, il souhaite se rendre en Birmanie avant la fin de 1914 ; mais il reçoit, en tant que militaire le 10 août 1914, alors qu'il se trouve à Kiang-fou (Lijiang) dans le Yunnan, une missive l'informant du début de la guerre entre la France et l'Allemagne.

|

| Rochefort l'hôpital de la Marine |

L'écrivain embarque à Saigon avec sa femme en laissant ses deux plus jeunes enfants aux soins de sa sœur, pour rejoindre son affectation à l'hôpital de Rochefort puis, en novembre, à l'hôpital militaire maritime de Brest.

À sa demande, Segalen se retrouve en mai sur la ligne de front, près de Dunkerque à Dixmude, en tant que médecin d'une brigade de fusiliers-marins.

Mais victime d'une gastrite aiguë, il retourne à l'arrière en juillet 1915. Après sa convalescence à l'Hôtel-Dieu de Rouen, il retourne à Brest comme directeur-adjoint de l’hôpital militaire, poste qui lui laisse le temps de publier en juin 1916, Peintures.

|

| Brest hôpital maritime |

Le ministère lui propose une autre mission en Chine pour recruter des travailleurs destinés à remplacer les ouvriers combattants sur le front. Il arrive en Chine le 25 février 1917 où il reste 15 mois.

En 1916, répondant à l'appel lancé par le gouvernement chinois, 150.000 Chinois s'étaient engagés volontairement dans les troupes françaises; ils furent employés aux travaux de défense en première ligne, aux usines de guerre, aux transports de ravitaillement ; des milliers périrent au côté des Français ; tous furent décorés de la médaille de la Grande Guerre.

Il examine jusqu'à deux cents travailleurs chinois par jour tout en poursuivant ses recherches archéologiques. Segalen profite d'un congé sur place pour étudier et prendre en photo les sépultures de la région de Nankin et comble ainsi une lacune de six siècles entre le style de Han et celui des Tang. Il y croise Saint-John Perse.

Il rentre en France en mars 1918 et reprend son poste à l’hôpital militaire maritime de Brest où il travaille au poème Tibet. De mai à juillet 1918, il suit un stage de spécialiste en dermatologie et vénérologie à l'hôpital du Val-de-Grâce. Mobilisé à l'hôpital maritime de Brest comme chef du service de dermatologie et de vénérologie afin de lutter contre l'épidémie de grippe espagnole, il se surmène, devient dépressif et est hospitalisé à Brest. Dès l’armistice, le 11 novembre 1918, il entame des démarches pour son projet d’Institut de sinologie à Pékin mais son état de santé se dégrade avec des crises de dépression qui n'étaient pas sans rapport avec son utilisation de l'opium.

En janvier 1919, il tombe gravement malade et est hospitalisé temporairement pour une « neurasthénie aiguë » dans le service de psychiatrie de l'hôpital maritime de Brest, puis à celui du Val-de-Grâce. On lui accorde un congé de convalescence de deux mois qu’il passe avec Yvonne en Algérie jusqu’au 1er avril chez Charles de Polignac (l'explorateur du Haut Yangzi, grand fleuve chinois). Il rentre épuisé, luttant en vain contre un état dépressif. Il rejoint Huelgoat pour sa convalescence. Le matin du mercredi 21 mai 1919 quittant l'hôtel d'Angleterre, il part en forêt pour une promenade. Son corps inanimé est découvert quarante-huit heures plus tard par Hélène Hilpert, une amie d'enfance, et Yvonne, sa femme qui connaissait l'endroit où il avait l'habitude de se réfugier, un exemplaire de Hamlet à portée de main et son manteau plié. Une blessure au talon et un garrot suggèrent que Segalen s’est entaillé le pied sur une tige taillée en biseau et qu'il serait mort après être tombé en syncope. On découvre qu'il s'est fait un garrot à la cheville pour arrêter l'hémorragie mais ne l'aurait-il pas fait pour masquer son suicide

Sources :

Gallica. BNF Bibliothèque nationale de France