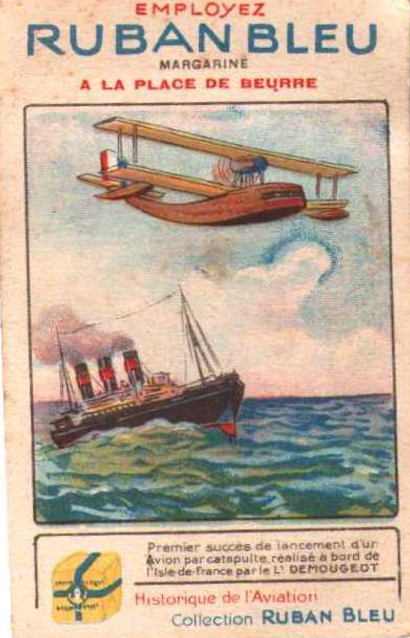

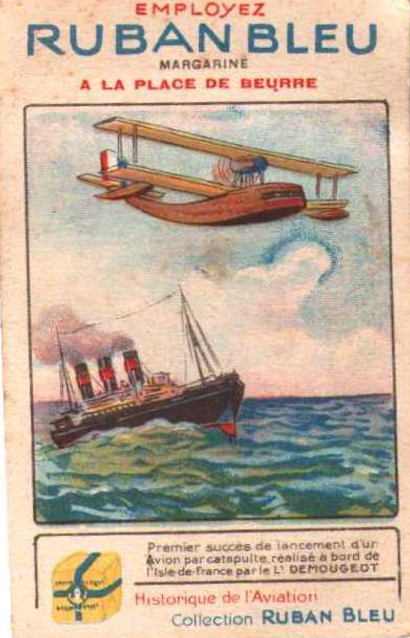

LISA 90 ans Liaison Maritime paquebot Ille de France Hydravion

LV Louis Demougeot

L'académie de philatélie fête son 90e anniversaire et la LISA émise à cette occasion célèbre les liaisons maritimes et aériennes.

Pour gagner un jour dans le transport du courrier, un hydravion est catapulté du Paquebot "Ile de France". A son bord un Lieutenant de Vaisseau Louis Demougeot

"Nous résumerons, tout d'abord, les conditions dans lesquelles a été effectuée la première réalisation d'un service régulier mixte entre l'Europe et l'Amérique, par paquebot et hydravion.

La tentative répondait aux besoins de communications de plus en plus rapides entre les deux continents. Chaque mise en service sur la ligne Le Havre-New-York, d'un nouveau paquebot, avait été l'occasion, pour la Compagnie Générale Transatlantique, de réaliser un progrès sur la durée des traversées.

De 17 nœuds en 1886, avec la Bretagne (18 000 ch), la vitesse était passée à 18,5 nœuds en 1891 avec la Touraine, à 20 nœuds en 1900 avec la Lorraine, 22 nœuds en 1906 avec la Provence, 23,5 nœuds en 1912 avec la France, et enfin à 24 nœuds en 1927 avec l'Ile-de-France

Cet accroissement constant de la vitesse est chèrement acheté.

En quarante années, par suite des augmentations de vitesse et de tonnage, les puissances à réaliser sur les paquebots ont augmenté dans le rapport de 1 à 8, entraînant des augmentations du même ordre de grandeur pour les dépenses de combustible, ainsi que pour les prix, poids et encombrement des appareils moteurs. Pour réaliser les 26 nœuds du Mauretania, il a fallu atteindre une puissance de 75000 ch, sensiblement double de celle qui permettrait de donner au navire une vitesse de 22 nœuds.

Pour réaliser les 28 nœuds du Bremen, il a fallu développer une puissance d'appareils moteurs sensiblement double de celle du paquebot Ile-de-France.

Quel a été le gain sur la durée de la traversée résultant de ces augmentations continues de la puissance développée ?

Les récents progrès de l'aviation ont permis d'envisager de donner ce gain de 24 heures environ au courrier postal, tout au moins pour les plis particulièrement urgents, en le confiant à un hydravion, quittant le navire 36 heures environ avant l'arrivée à destination.

Si l'on suppose que l'hydravion a une vitesse moyenne de 150 km/h, et le paquebot une vitesse de 24 nœuds, on trouve, pour le temps gagné théoriquement par le transport aérien de 2h30 par heure de vol.

Au gain ci-dessus on peut ajouter une constante de trois ou quatre heures environ, correspondant au temps nécessaire au paquebot pour les manœuvres d'entrée au port, l'accostage et les formalités de débarquement.

Il est à noter, d'autre part, que le point d'amerrissage de l'hydravion n'est pas nécessairement le port d'escale du navire, et qu'un gain très notable peut être obtenu, du côté de l'Amérique, par exemple, en amerrissant à Boston, du côté France, en venant se poser sur la Seine à Suresnes.

Le type adopté pour la première année d'exploitation a été le Lioré et Olivier, n° 198, qui avait déjà fait ses preuves sur les lignes de la Méditerranée et dont les qualités de robustesse, de bonnes facilités d'amerrissage et de tenue à la mer par gros temps étaient justement reconnues. Nous nous bornerons à rappeler que c'est sur un appareil Lioré et Olivier que le lieutenant de vaisseau Bernard avait effectué son raid de France sur Madagascar. En outre, un appareil de cette marque, resté en panne en Méditerranée, avait résisté à une très grosse mer, avec son personnel à bord, pendant plus de deux jours.

L'appareil Lioré et Olivier était à ailes fixes, ce qui nécessitait l'installation à bord du paquebot d'un hangar d'une certaine importance pour le protéger

La solution consistant à mettre à la mer, par des moyens appropriés, l'hydravion qui aurait dù, ensuite, assurer son départ par ses propres moyens, a été écartée à priori. Il est difficile, en effet, d'assurer, même par une mer moyennement agitée, la manutention d'appareils aussi encombrants et aussi délicats. Il aurait pu résulter de ces manoeuvres des pertes de temps difficilement acceptables pour un paquebot. Enfin, le décollage de l'hydravion par mauvais temps pouvait présenter certains aléas.

Disposer sur un pont de paquebot un chemin permettant à l'hydravion de décoller par ses propres moyens présentait, sinon de grosses difficultés, du moins de graves inconvénients.

Admissible pour une expérience isolée, cette solution aurait entraîné pour un service régulier une gène considérable pour le service du bord et aurait supprimé pour les passagers des emplacements réservés à la promenade, aux jeux, etc.

Restait la solution de l'appareil de lancement : un appareil orientable aurait permis de lancer l'hydravion dans la direction la plus favorable c'est-à-dire dans la direction du vent, sans qu'il fut nécessaire d'arrêter le navire. On aurait pu, en outre, profiter de la vitesse même du paquebot. Mais cette solution, plus coûteuse et plus encombrante, limitait nécessairement la longueur admissible pour le chemin de lancement

Pour le lancement, l'hydravion repose sur un chariot; du fait de l'encombrement de ce chariot et de la longueur dont il faut disposer à l'extrémité pour son freinage (3 mètres environ), la longueur de la trajectoire motrice est de 27 mètres. Pour atteindre à l'extrémité de la course la vitesse de sustentation de 90 km/h, il faut réaliser une accélération de 13 mètres environ. Ce chiffre est très acceptable; il est relativement faible, les appareils de la marine militaire réalisant des accélérations de 20 mètres, et certains lancements avec pilote ayant été exécutés avec des accélérations de 80 mètres.

L'appareil de lancement utilisé sur l'Ile-de-France a été exécuté par les Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire (Penhoët). Il est du même type que celui qui avait été construit par ces mêmes chantiers pour l'hydravion du Primauguet, mais plus puissant, les lancements ayant été effectués avec des hydravions de 3 250 kg, et l'appareil ayant été étudié pour pouvoir, le cas échéant, lancer un hydravion de 7 tonnes.

Le lancement se fait à l'air comprimé. Les lancements à la poudre, déjà réalisés en Amérique, au moment de l'établissement de l'appareil de l'Ile-de-France, n'ont pas paru donner autant de sécurité, ni les mêmes facilités de réglage dans l'accélération que le dispositif à l'air comprimé....

sources :

Traditions Ecole Navale

Le Génie civil

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6505208z/f1.image.r=paquebot%20Ile%20de%20France%20hydravion

En 1914, à vingt ans, Louis Demougeot entre dans la Marine nationale française quelques mois avant le début de la Première Guerre mondiale1, et devient élève de l’École navale le 20 septembre 1914.

Il embarque le 15 octobre 1914 sur le cuirassé France en mer Adriatique puis sur des torpilleurs à Brest. Il embarque sur le Waldeck-Rousseau le 1er avril 1915, puis sur les torpilleurs Dehorter et Hallebarde. Il participe à diverses opérations navales, comprenant le torpillage de 3 cargos ou paquebots escortés.

Il est nommé enseigne de vaisseau de 2e classe le 26 octobre 1916 à Toulon.

En septembre 1917, Louis Demougeot quitte le service à la mer pour l’aéronautique.

Il est affecté à l’école des dirigeables de la Marine à Saint-Cyr en octobre 1917. Il est promu enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er avril 1918. En 1918, il est commandant en second à bord du dirigeable Tunisie, au centre d’aérostats de Sidi-Ahmed, Tunisie. Il exécute de nombreuses patrouilles en mer. Au cours d’une d’entre elles, il poursuit pendant 24 heures un sous-marin ennemi, qui est comptabilisé comme détruit.

Le 16 novembre 1920, affecté au services aériens du 4ème arrondissement maritime à ROCHEFORT, il est Pilote de dirigeable puis commandant la vedette d'instruction.

En janvier 1924, Louis Demougeot est envoyé à l’école des pilotes d’avion de la Marine. Il obtient en 1924 les brevets de pilote d’avion et d’hydravion à Berre-l'Étang et à Istres (Bouches-du-Rhône), puis vole longtemps à Saint-Raphaël (Var). De mars 1925 à octobre 1926, il est chef d’escadrille du Centre d'Expérimentations Pratiques de l'Aéronautique (CEPA) à Saint-Raphaël2. Il est spécialement chargé des essais des appareils terrestres et des hydravions monoplaces. Il procède à de nombreux lancements de torpilles, bombardements en piqué, essais de prototypes et amerrissages. Il essaie aussi l’hélicoptère Pescara 3F, et achève ainsi d’avoir piloté la totalité des types d’aéronefs existants : ballon libre, dirigeable, avion, hydravion, hélicoptère.

Le 22 octobre 1926 à Brest, Louis Demougeot effectue le premier catapultage en France d’un hydravion avec pilote à bord. L’appareil est un FBA 17 HL (Hydravion de Liaison) . Un premier essai réussi, sans pilote, a eu lieu le 29 septembre 1926 : l’appareil a volé 300 mètres puis, le moteur se coupant automatiquement au bout de 12 secondes, s’est posé en douceur. L’essai, effectué devant de nombreuses autorités, est une réussite, et Demougeot reçoit un témoignage officiel de satisfaction daté du 1er décembre 1926, publié au Journal officiel du 5 décembre 1926

Le 13 août 1928, au cours de son premier voyage entre Le Havre et New York, le paquebot "Ile-de-France" lance par catapulte un hydravion Lioré et Olivier LeO H-1982 à moteur de 420 ch transportant le courrier rédigé par les passagers. Le but était de permettre un gain de 24 heures sur le trajet maritime restant à parcourir, afin que la lettre puisse profiter de la première distribution du matin, aussi bien à New York qu'à Paris. Les lettres sont revêtues du cachet privé "Première liaison postale aérienne transatlantique par hydravion de l'Ile-de-France". Le pilote est le lieutenant de vaisseau Demougeot. La même opération est effectuée au retour en France. L’hydravion est catapulté près des Îles Scilly, à 350 kilomètres de la côte ouest de l’Angleterre, se pose à Cherbourg pour refaire le plein d’essence, et repart pour Le Bourget livrer le courrier, qui est distribué un jour avant l’arrivée du paquebot au Havre

Lettre acheminée par hydravion, Lioré-Olivier, 420 CV, catapulté du paquebot "Ile de France", au cours du premier voyage Le Havre à New York, le 13 août 1928.

La lettre est revêtue du cachet privé "Première liaison postale aérienne transatlantique par hydravion lancé par catapulte de l'Ile de France".

http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_demougeot_louis.htm