Bonjour à tous,

En feuilletant une revue Sauvetage de 1998, j’ai découvert un récit de l’amiral DAMBIER concernant la fin d’un paquebot de 283 tonneaux qui fait le service Bordeaux Vera-Cruz en décembre 1830 : le Grand Anacréon. Il est commandé par Martin Jorly qui fut corsaire dans sa jeunesse. Il fait un compte rendu du drame au lendemain du naufrage.

A la semaine prochaine

Donec

« L’an mille huit cent trente et le huit décembre à huit heures du soir par devant nous Philippe BAUDOIN adjoint au maire de la commune de Vendays, canton de Lesparre, délégué par celui-ci pour remplir les fonctions. Attendu son absence, c’est présenté le Sieur Martin JORLIS capitaine commandant le navire trois mats Grand Anacréon […] Il nous relate les faits suivants :

Le Grand Anacréon appareille le cinq courant à deux heures et demie de la relevée, de la rivière de Bordeaux avec le vent de la partie sud, fraiche brise, faisant route le cap à l’Ouest ; A huit heures parvenu à la distance d’à peu près vingt lieues de la tour de Cordouan les vents sautèrent à l’Ouest ventant tourmente ; nous fumes obligés de serrer toutes les voiles à l’exception de la misaine et du grand hunier deux ris pris, cinglant bâbord amure. A dix heures, les vents redoublant par grainasse, contraints de serrer la misaine, craignant d’accoster le danger de Rochebonne, nous fumes forcés de prendre les amures à tribord et de tenir la cape sur le grand hunier deux ris pris et le petit foc. A sept heures du matin, le six, faisant route près de terre et le temps continuant toujours, ils ont changés les amures à bâbord et amurés la misaine gouvernant au plus près du vent pour essayer de s’élever de la côte. A dix lieues, ils ont bordé le petit hunier tous les ris pris ; le bâtiment fatiguait extraordinairement, chaque coup de mer le couvrait. Il faisait beaucoup d’eau, 18 à 80 pouces par heure ; on pompait d’heure en heure ; Le temps était très couvert et sans vue ; nous ne pûmes nous décider à nous approcher plus près de la terre (pour cette dernière détermination le conseil avait été réuni). Il existait déjà des avaries au beaupré : les haubans, les barbejeans, les poulaines avaient été coupés brisés et enlevés par la mer.

La journée et la nuit du six au sept se sont écoulées en courant tantôt sur un bord, tantôt sur l’autre ; serrant et bordant le petit hunier tous les ris pris selon la force du vent. A huit heures du matin du sept, le conseil de nouveau réuni, on prit la détermination de chercher les Pertuis ou la rivière de Bordeaux, mais le temps toujours couvert et sans vue empêcha de prendre hauteur. A quatre heures de la relevée se trouvant sur les brisant des Dangers de Cordouan, nous avons jugé être les Anes. Nous avons reçu trois coups de mer qui nous ont capelés par le travers. Le moment a été considéré comme la dernière heure de l’équipage. Après avoir doublé ce mauvais pas, on borda le petit hunier, tendant toujours les amures à bâbord. Le temps se couvrait de plus en plus et offrait un horizon très près du navire. La mer déferlait constamment à bord. L’équipage était harassé de fatigue et sans cesse mouillé. A huit heures nous nous aperçûmes que nous recevions par le travers de coup de mer du haut fond de la Côte d’Arcachon. Le conseil s’assembla alors pour la troisième fois et après avoir fait le résumé général du voyage on a reconnu qu’on se trouvait à la distance de sept milles de la côte. Désespérant de vaincre les obstacles qui s’opposaient à ce qu’on gagna le large, jaloux de conserver l’existence de l’équipage et des passagers on dut faire un choix de la côte sur laquelle le danger serait le moindre pour s’échouer.

Une côte plate aurait laissé le navire à une distance trop considérable de la terre pour qu’on put espérer de sauver tout le monde. Une côte rapide présentait plus de chances de salut par la raison que près de terre il y avait plus d’eau : le navire calant onze pieds passés ce dernier moyen fut employé. La situation du navire était alors celle-ci : il était en face de Carcans, selon les calculs pris à peu près à cinq ou six lieues des Olivers dans le sud, on jugea qu’en laissant arriver la côte serait favorable. On calcula la marée ; on crut convenable d’arriver à terre au moment où il y aurait une heure et demie de jusan ; la pleine mer était à neuf heures. Cette heure était déjà proche car depuis le moment où le conseil était rassemblé jusqu’à celui de sa détermination, il s’était écoulé trois quarts d’heure. On se prépara ; on allégea le navire en défonçant les pièces à eau qui se trouvaient sur le pont et en débarrassant tout ce qui pouvait engager. On tint cette même situation du navire, ayant toujours le même temps jusqu’à dix heures et un quart, c’est l’instant qu’on choisit. On laissa arriver plat vent arrière en présentant le cap à terre et tout le monde se prépara. Le navire a bientôt échoué. Le ciel a voulu que les calculs du conseil se soient réalisés. Il était bien près de la terre sur une côte assez rapide. Aussitôt le maître d’équipage a été envoyé une ligne de loc à laquelle on avait attaché une cage à poules. Il s’est précipité à la mer, il a gagné la terre et le reste de l’équipage l’a bientôt suivit. La ligne de loc ainsi établie en un va et vient a servi à sauver les passagers ; le plus grand ordre a heureusement régné et à une heure et demie du matin tout le monde était à terre. Le capitaine n’a quitté son navire qu’au dernier moment. Il est à remarquer qu’un passager, Mr Dalwig resta à bord ne pouvant se décider à braver les dangers que présentait la côte. On parvint cependant à l’y décider et on le sauva vers les trois heures de la relevée. Le même jour à huit heures du matin un préposé des douanes à cheval se présenta sur la côte. Le capitaine le pria de prévenir les autorités locales de l’évènement arrivé…

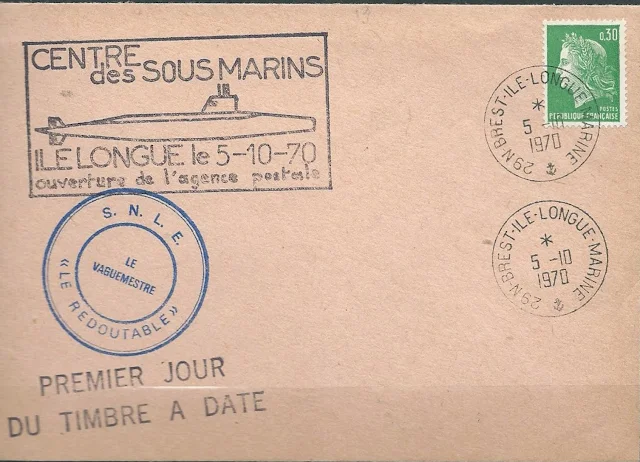

|

| le Martin Jorlis SNSM Bayonne photo Michel Floch |

Le 8 décembre 1830 en fin d’après midi Martin JORLY va parcourir les huit kilomètres qui séparent la côte du village de Vanday. Dans le vent et la pluie de la tempête à laquelle il venait d’échapper probablement exténué par les trois derniers jours de mer. Il va mettre trois heures pour parvenir à destination.

A huit heures du soir il relate avec précision la dernière navigation du Grand Anacréon et l’ensemble des manœuvres qu’il a fait approuver par le conseil puis qu’il a conduites pour tenter d’abord d’échapper, au mauvais temps, pour essayer ensuite de rallier un havre abrité, enfin pour échouer son navire afin de sauver les vies humaines qu’il avait en charge.

Le 9 décembre à 9 heures du soir, il décède sans doute de désarroi moral et d’épuisement physique après avoir sauvé de la mort ses dix sept passagers et son équipage. Il avait 55 ans ».