Georges Leygues

Ministre de la Marine

Georges Leygues est né à Villeneuve-sur-Lot, dans la maison de famille qui appartient toujours à sa descendance. Son grand-père était violoneux de village, c'est dire qu'il préparait les mariés et les accompagnait en musique à l'église. Son père était poète, il en hérita le goût des lettres. « Fils de la plaine lumineuse et fertile qui déroule, aux confins du Bas-Quercy et de l'Agenais, une prodigieuse variété de cultures et de ressources, où l'amour de la liberté s'inscrit dans le nom même de ses villes à chartes : Villeneuve, Villefranche, Bastide, Sauvetat », Georges Leygues grandit dans une famille de petite bourgeoisie républicaine et patriote.

Question écrite n° 20617 de M. Serge Vinçon (Cher - UMP)publiée dans le JO Sénat du 01/12/2005 - page 3079M.

Serge Vinçon rappelle à M. le ministre délégué à l'industrie qu'en 2007 sera fêté le cent cinquantième anniversaire de la naissance de Georges Leygues. Cette grande figure de la IIIe République fut parlementaire, dix-neuf fois ministre et même président du Conseil. Il fut en particulier le rénovateur de notre marine de guerre après le premier conflit mondial, comme ministre de la marine de 1917 à 1920, puis, surtout, de 1925 à 1930 et à nouveau en 1932-1933. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir, dans la programme philatélique de 2007, un timbre à l'effigie de ce grand homme politique, timbre qui serait dans le même temps un hommage à notre marine et aux hommes qui la servent.

Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée dans le JO Sénat du 30/03/2006 - page 933

Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée dans le JO Sénat du 30/03/2006 - page 933

Cette proposition a fait l'objet d'un examen attentif par la commission des programmes philatéliques lors de la préparation, au mois de décembre 2005, du programme des émissions à réaliser en 2007. Il n'a malheureusement pas été possible, en raison du nombre considérable de demandes en instance et de la nécessaire limitation du programme philatélique, de réserver une suite favorable à ce dossier. Les organisateurs des manifestations prévues ont cependant la possibilité de demander l'ouverture d'un bureau de poste temporaire comportant un timbre à date illustré, destiné à mettre en valeur ce sesquicentenaire. Dans ce cas, il leur appartient d'en faire la demande, au moins quatre mois avant la date des manifestations envisagées, auprès des services de la direction de La Poste de Paris sud, 140, boulevard du Montparnasse, 75677 Paris Cedex 14.

Il fut élève au collège de Villeneuve-sur-Lot, étudiant à la Faculté de droit de Toulouse et, après sa licence, inscrit au barreau de Villeneuve-sur-Lot. En 1882 (il avait 25 ans), il entrait dans l'arrière-boutique de l'éditeur Lemerre, où il rencontrait les habitués de la maison : Leconte de Lisle, Théodore de Banville, François Coppée, Alphonse Daudet, Sully Prud'homme, Anatole France, José-Maria de Hérédia. Il apportait un volume de vers Le coffret brisé. Il avait écrit également La lyre d'airain et l'Académie française allait couronner ses premiers livres.

Mais il avait déjà des ambitions autres que littéraires. A Villeneuve-sur-Lot, il était un membre actif de la Ligue des patriotes et il avait fondé le journal républicain L'avenir du Lot-et-Garonne. Adjoint au maire de Villeneuve-sur-Lot, il lui succéda à 25 ans.

En 1885, il était désigné comme candidat à la députation et, le 18 octobre, élu au second tour avec 44.084 voix sur 86.457 votants, sur la liste d'Armand Fallières dont il était l'ami fidèle. Il fut le premier représentant républicain de Villeneuve-sur-Lot, ayant succédé au bonapartiste Sarrette qui avait été député pendant 19 ans. Pendant près d'un demi-siècle, Georges Leygues resta sans interruption le député de la circonscription de Villeneuve-sur-Lot, mais fut réélu avec des fortunes diverses.

En 1889, il l'emporte par 12.389 voix sur 24.438 votants contre 11.897 à Sarrette ; en 1893, par 12.174 voix sur 22.193 votants, contre deux adversaires. Mis en ballottage en 1898, il fut réélu avec 9.098 voix sur 22.624 votants contre 7.755 au conservateur Bruyère qui cherchera vainement à le supplanter en 1902 et 1906.

Mis en échec au premier tour en 1902, Leygues passe au second avec 12.152 voix sur 22.567 votants ; en 1906, Bruyère qui a obtenu 9.650 voix sur 22.620 votants, doit s'incliner devant le ministre des Colonies qui recueille 11.967 voix dès le premier tour ; il en est de même en 1910: 12.846 voix pour Leygues contre 4.517 à un nouvel adversaire Couten, ainsi qu'en 1914: 10.473 voix sur 19.792 votants contre 7.750 à Molinié. En 1919 les élections ont lieu - ainsi qu'en 1924 - au scrutin de liste : Georges Leygues mène celle de l'union des républicains pour le relèvement national ; il est élu avec 25.710 voix sur 58.160 votants ; en 1924, il passe avec 23.852 voix sur 63.185 votants, en tête de la liste d'union des républicains. En 1928, avec le retour du scrutin d'arrondissement, il retrouve sa circonscription de Villeneuve-sur-Lot et son siège avec 11.341 voix sur 17.557 votants, ainsi qu'en 1932 où il est réélu pour la dernière fois avec 10.349 suffrages sur 17.179 votants.

On a écrit de lui : « Georges Leygues semble un des hommes les plus représentatifs de son Midi ; son masque sarrasin, son élégance nerveuse, sa parole, ornée sans surcharge et poétique sans emphase, appartiennent à ce Midi qui n'a cessé de conquérir la Gaule ».

Inscrit à la gauche démocratique, Georges Leygues s'imposa à la Chambre par son talent d'orateur. Il fut ministre de bonne heure. « La rafale de Panama avait emporté un vieux personnel d'hommes d'Etat. On cherchait des remplaçants jeunes ; c'est à ce moment qu'émergèrent Poincaré, Delcassé, Louis Barthou et Georges Leygues. »

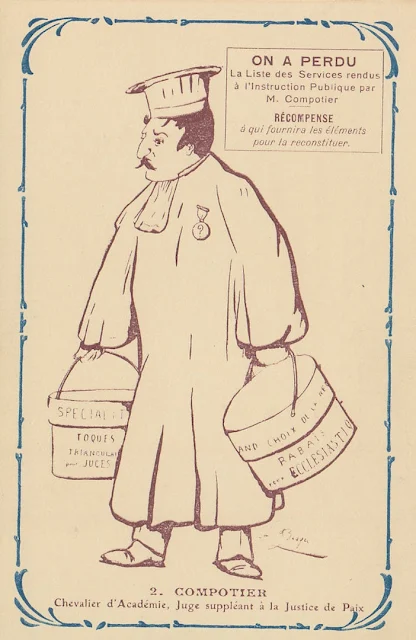

A une période ou la caricature est reine...

A 37 ans, le 30 mai 1894, il devenait ministre dans le deuxième cabinet Charles Dupuy et recevait le portefeuille de l'Instruction publique et des Beaux-arts. Il le garda jusqu'au 26 janvier 1895 ; il devenait ministre de l'Intérieur du 27 janvier au 2 novembre 1895 dans le cabinet Ribot, et de nouveau ministre de l'Instruction publique, du 3 novembre 1898 au 22 juin 1899, dans le cabinet Charles Dupuy, et du 23 juin 1899 au 7 juin 1902 dans le grand cabinet Waldeck-Rousseau.

A 37 ans, le 30 mai 1894, il devenait ministre dans le deuxième cabinet Charles Dupuy et recevait le portefeuille de l'Instruction publique et des Beaux-arts. Il le garda jusqu'au 26 janvier 1895 ; il devenait ministre de l'Intérieur du 27 janvier au 2 novembre 1895 dans le cabinet Ribot, et de nouveau ministre de l'Instruction publique, du 3 novembre 1898 au 22 juin 1899, dans le cabinet Charles Dupuy, et du 23 juin 1899 au 7 juin 1902 dans le grand cabinet Waldeck-Rousseau.

Portrait-caricature de Georges Leygues (1857-1933) ministre de l´Instruction Publique et des Beaux Arts du cabinet Waldeck-Rousseau (1899-1902). Sur cette caricature Leygues délivre un "bon" à une "dame" pour qu´elle se serve au musée de Sèvres en échange de ses "services".

Au ministère de l'Instruction publique, il fut surtout l'auteur de la grande réforme de 1902 qui, tout en fortifiant les humanités classiques, adapta l'enseignement secondaire aux nécessités de la vie moderne et attribua aux sciences, de même qu'aux langues étrangères, la place légitime qui leur avait été refusée jusqu'alors. Il y eut désormais un baccalauréat sans latin. L'enseignement devait comporter des fins morales et sociales mais rester étranger aux luttes des partis car si Georges Leygues voulait que « l'école s'ouvre sur la vie », il refusait « de la voir s'ouvrir sur la rue ».

Au ministère de l'Instruction publique, il fut surtout l'auteur de la grande réforme de 1902 qui, tout en fortifiant les humanités classiques, adapta l'enseignement secondaire aux nécessités de la vie moderne et attribua aux sciences, de même qu'aux langues étrangères, la place légitime qui leur avait été refusée jusqu'alors. Il y eut désormais un baccalauréat sans latin. L'enseignement devait comporter des fins morales et sociales mais rester étranger aux luttes des partis car si Georges Leygues voulait que « l'école s'ouvre sur la vie », il refusait « de la voir s'ouvrir sur la rue ».

Quand, en 1923, Léon Bérard voulut à nouveau rendre obligatoire le latin et le grec pour tous les élèves des lycées, Georges Leygues s'opposa vigoureusement à ce retour en arrière. Dans une conférence à l'Ecole des hautes études sociales, il déclara : « L'étude du latin et du grec pousse les étudiants vers les carrières libérales déjà trop encombrées et, du même coup, risque d'augmenter dangereusement le prolétariat intellectuel ». Dès 1904, il avait exposé ses vues sur l'enseignement dans L'école et la vie. Ministre de l'Intérieur dans le 3e cabinet Ribot de janvier à novembre 1895 - c'est-à-dire au lendemain de l'assassinat de Sadi-Carnot - il fit preuve, au milieu des menées anarchistes, d'une fermeté remarquable et maintint l'ordre sans violence.

Ministre des Colonies dans le cabinet Sarrien - de mars à octobre 1906 - il substitua à la rude politique qui avait suivi la conquête une politique d'association et de collaboration avec les indigènes, tout en repoussant une irréalisable assimilation. Il organisa la célèbre mission Foureau-Lamy et fit occuper par des raids audacieux l'oasis de Bilma et le Tibesti.

Il se tint éloigné du gouvernement jusqu'au 17 novembre 1917. Peut-être, la fortune qu'il avait reçue par testament de M. Chauchard, propriétaire des magasins du Louvre, créa-t-elle des jalousies qui l'éloignèrent du gouvernement.

Quelques semaines plus tard, par une interpellation sur le personnel et l'action de notre diplomatie (il était alors président de la commission des affaires extérieures), il mettait en lumière la nécessité d'une entière collaboration entre toutes les forces françaises et alliées. Le premier rôle, sur mer, appartenait nécessairement à l'Angleterre, et les ressources de la France furent mises par Georges Leygues à la disposition de nos alliés.

Mais, pendant les conférences interalliées qu'il présida à Paris en décembre 1917, en avril et septembre 1918, il eut le souci permanent de maintenir à la France son rang de grande puissance et, notamment, lui conserva le commandement supérieur en Méditerranée qu'elle avait obtenu par une convention du 6 août 1914.

Au cours de la Grande Guerre, le rôle de la marine avait été souvent méconnu. Le 23 juin 1920, Georges Leygues prononçait devant la Chambre des députés un grand discours qui rappelait son action et ses sacrifices : « Nos marins ont conduit la guerre sans être soutenus par l'exaltation de la bataille... ». La marine française a permis que la mobilisation dans la Méditerranée s'effectue librement et assure la liaison avec l'armée d'Orient. Aux Dardanelles, le 18 mars 1915, notre division de cuirassés, commandée par l'amiral Guépratte, fut appelée au poste d'honneur. En décembre 1915, ce fut la marine française qui assura l'évacuation de l'armée serbe et son transport de Corfou à Salonique sans qu'il y eût à déplorer la perte d'un seul soldat.

Quand, le 31 janvier 1916, le gouvernement et l'état-major allemands déclarèrent la guerre sous-marine « sans restriction », une flottille de patrouille, créée de toutes pièces, aidée par des avions, des aéronefs et des hydravions, permit le ravitaillement des pays alliés, Enfin, vers la fin de 1917, les Etats-Unis firent savoir qu'ils allaient quadrupler le nombre des hommes qu'ils envoyaient mensuellement en France. Tous les regards se tournèrent vers la mer. Le sort de la guerre était entre les mains des marins. Grâce à eux, 1.300.000 soldats américains traversèrent l'Océan. Il n'y eut ni un navire torpillé, ni un combattant noyé. Nos marins ne s'étaient pas contentés de faire leur devoir sur mer, ils l'avaient fait magnifiquement sur terre : ce sont les fusiliers marins qui sauvèrent l'armée belge et gagnèrent la bataille de l'Yser.

A la fin de ce discours, Georges Leygues cita la parole de Colbert : « On ne peut, sans la marine, ni soutenir la guerre ni profiter de la paix. »

Ce rôle primordial, toute cette œuvre, Georges Leygues les a exposés dans deux brochures : La marine française pendant La Grande Guerre et Marins de France.

Au Congrès de Versailles, il apposa sa signature parmi celles des plénipotentiaires.

Après un court passage comme ministre aux Affaires étrangères, il devint président du Conseil du 23 septembre 1920 au 12 janvier 1921. Il était chef du gouvernement quand on transporta, sous les voûtes de l'Arc de Triomphe, le corps du Soldat inconnu et que l'on transféra de Sèvres au Panthéon le cœur de Gambetta.

Il se préparait à partir pour la Conférence de Londres sur la déchéance du roi Constantin de Grèce, le plébiscite en Haute-Silésie et la question de Tanger quand son gouvernement fut renversé. Il avait exigé d'aller à la Conférence « l'esprit et les mains libres ». « Aucun gouvernement digne de ce nom, disait-il, ne pourrait admettre que la Chambre lui imposât des solutions ou des directives sur les questions les plus délicates et les plus graves qui vont être discutées à la Conférence »... « Là où est la responsabilité doit être la liberté ».

Il resta quelque temps à l'écart du gouvernement, mais toujours député, il était inscrit au groupe des républicains de gauche de René Coty.

Il redevint ministre de la Marine le 28 novembre 1925 dans le cabinet Briand. Il le resta désormais jusqu'à sa mort - sauf une courte interruption de février 1930 à juin 1932. Il fut onze fois ministre de la Marine et son ambition, en grande partie réalisée, fut d'être le Colbert de la IIIe République. Il a d'ailleurs consacré une étude à son prédécesseur ; Colbert et son œuvre.

En matière de marine, la continuité dans l'action est essentielle et c'est pourquoi le grand mérite de Georges Leygues est d'avoir réalisé le programme qu'il s'était fixé. Le projet de loi du 13 janvier 1920 constitue le programme naval qu' « inlassablement » il poursuivit jusqu'à la mise en chantier du Dunkerque l'année même de sa mort. A lui seul il a signé les ordres de mise en chantier de plus de 120 bâtiments représentant plus de 300.000 tonnes. Mais, il s'acharnait à n'entreprendre que ce qui était strictement utile et il concentra les arsenaux à Toulon et à Brest. Il développa les trains d'escadres où figuraient les bâtiments comme le Commandant-Teste, le Jules-Verne ou le Gladiateur, dont la conception était en avance sur les techniques des marines étrangères.

Pour parer à l'insuffisance de notre territoire en carburant, il fit construire des pétroliers et, à terre, les installations nécessaires au stockage.

Par le décret sur l'organisation générale de la marine du 22 avril 1927, il codifia l'ensemble des dispositions successives et parfois contradictoires qui réglaient les rapports des différents services de la marine..

Il réorganisa l'Ecole de guerre avec un Centre des hautes études navales, une section de recherche scientifique, une section historique qui est sa création personnelle. Il fit préparer le statut de l'aéronautique navale du 27 novembre 1932.

Le 3 juillet 1928, sur la rade du Havre, Georges Leygues avait eu la joie de montrer au chef de l'Etat les résultats d'un effort qu'il devait poursuivre jusqu'à sa mort.

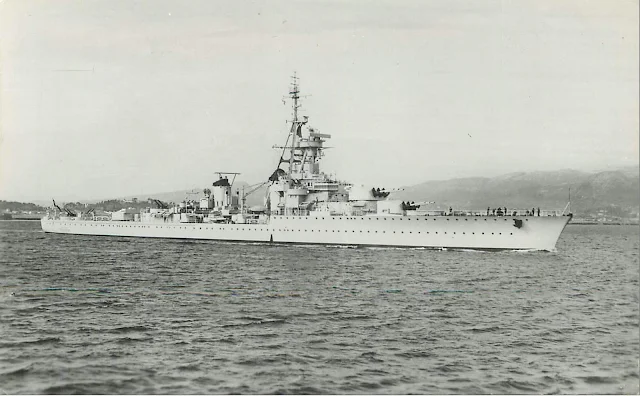

Il s'éteignit à Saint-Cloud le 2 septembre 1933, à l'âge de 76 ans. Il lui fut accordé des funérailles nationales. Toute la marine française était représentée à cette cérémonie. Une décision du 13 septembre 1933 rendit hommage à la mémoire de ce « serviteur éminent du pays » en donnant à un croiseur le nom de Georges-Leygues.

Georges Leygues; moustache universitaire.

http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/7840

http://envelopmer.blogspot.fr/search?q=georges+leygues

Gallica BNF

Assemblée nationale

Sénat

Il fut élève au collège de Villeneuve-sur-Lot, étudiant à la Faculté de droit de Toulouse et, après sa licence, inscrit au barreau de Villeneuve-sur-Lot. En 1882 (il avait 25 ans), il entrait dans l'arrière-boutique de l'éditeur Lemerre, où il rencontrait les habitués de la maison : Leconte de Lisle, Théodore de Banville, François Coppée, Alphonse Daudet, Sully Prud'homme, Anatole France, José-Maria de Hérédia. Il apportait un volume de vers Le coffret brisé. Il avait écrit également La lyre d'airain et l'Académie française allait couronner ses premiers livres.

Mais il avait déjà des ambitions autres que littéraires. A Villeneuve-sur-Lot, il était un membre actif de la Ligue des patriotes et il avait fondé le journal républicain L'avenir du Lot-et-Garonne. Adjoint au maire de Villeneuve-sur-Lot, il lui succéda à 25 ans.

En 1885, il était désigné comme candidat à la députation et, le 18 octobre, élu au second tour avec 44.084 voix sur 86.457 votants, sur la liste d'Armand Fallières dont il était l'ami fidèle. Il fut le premier représentant républicain de Villeneuve-sur-Lot, ayant succédé au bonapartiste Sarrette qui avait été député pendant 19 ans. Pendant près d'un demi-siècle, Georges Leygues resta sans interruption le député de la circonscription de Villeneuve-sur-Lot, mais fut réélu avec des fortunes diverses.

En 1889, il l'emporte par 12.389 voix sur 24.438 votants contre 11.897 à Sarrette ; en 1893, par 12.174 voix sur 22.193 votants, contre deux adversaires. Mis en ballottage en 1898, il fut réélu avec 9.098 voix sur 22.624 votants contre 7.755 au conservateur Bruyère qui cherchera vainement à le supplanter en 1902 et 1906.

Mis en échec au premier tour en 1902, Leygues passe au second avec 12.152 voix sur 22.567 votants ; en 1906, Bruyère qui a obtenu 9.650 voix sur 22.620 votants, doit s'incliner devant le ministre des Colonies qui recueille 11.967 voix dès le premier tour ; il en est de même en 1910: 12.846 voix pour Leygues contre 4.517 à un nouvel adversaire Couten, ainsi qu'en 1914: 10.473 voix sur 19.792 votants contre 7.750 à Molinié. En 1919 les élections ont lieu - ainsi qu'en 1924 - au scrutin de liste : Georges Leygues mène celle de l'union des républicains pour le relèvement national ; il est élu avec 25.710 voix sur 58.160 votants ; en 1924, il passe avec 23.852 voix sur 63.185 votants, en tête de la liste d'union des républicains. En 1928, avec le retour du scrutin d'arrondissement, il retrouve sa circonscription de Villeneuve-sur-Lot et son siège avec 11.341 voix sur 17.557 votants, ainsi qu'en 1932 où il est réélu pour la dernière fois avec 10.349 suffrages sur 17.179 votants.

On a écrit de lui : « Georges Leygues semble un des hommes les plus représentatifs de son Midi ; son masque sarrasin, son élégance nerveuse, sa parole, ornée sans surcharge et poétique sans emphase, appartiennent à ce Midi qui n'a cessé de conquérir la Gaule ».

Inscrit à la gauche démocratique, Georges Leygues s'imposa à la Chambre par son talent d'orateur. Il fut ministre de bonne heure. « La rafale de Panama avait emporté un vieux personnel d'hommes d'Etat. On cherchait des remplaçants jeunes ; c'est à ce moment qu'émergèrent Poincaré, Delcassé, Louis Barthou et Georges Leygues. »

A une période ou la caricature est reine...

A 37 ans, le 30 mai 1894, il devenait ministre dans le deuxième cabinet Charles Dupuy et recevait le portefeuille de l'Instruction publique et des Beaux-arts. Il le garda jusqu'au 26 janvier 1895 ; il devenait ministre de l'Intérieur du 27 janvier au 2 novembre 1895 dans le cabinet Ribot, et de nouveau ministre de l'Instruction publique, du 3 novembre 1898 au 22 juin 1899, dans le cabinet Charles Dupuy, et du 23 juin 1899 au 7 juin 1902 dans le grand cabinet Waldeck-Rousseau.

A 37 ans, le 30 mai 1894, il devenait ministre dans le deuxième cabinet Charles Dupuy et recevait le portefeuille de l'Instruction publique et des Beaux-arts. Il le garda jusqu'au 26 janvier 1895 ; il devenait ministre de l'Intérieur du 27 janvier au 2 novembre 1895 dans le cabinet Ribot, et de nouveau ministre de l'Instruction publique, du 3 novembre 1898 au 22 juin 1899, dans le cabinet Charles Dupuy, et du 23 juin 1899 au 7 juin 1902 dans le grand cabinet Waldeck-Rousseau.Portrait-caricature de Georges Leygues (1857-1933) ministre de l´Instruction Publique et des Beaux Arts du cabinet Waldeck-Rousseau (1899-1902). Sur cette caricature Leygues délivre un "bon" à une "dame" pour qu´elle se serve au musée de Sèvres en échange de ses "services".

Au ministère de l'Instruction publique, il fut surtout l'auteur de la grande réforme de 1902 qui, tout en fortifiant les humanités classiques, adapta l'enseignement secondaire aux nécessités de la vie moderne et attribua aux sciences, de même qu'aux langues étrangères, la place légitime qui leur avait été refusée jusqu'alors. Il y eut désormais un baccalauréat sans latin. L'enseignement devait comporter des fins morales et sociales mais rester étranger aux luttes des partis car si Georges Leygues voulait que « l'école s'ouvre sur la vie », il refusait « de la voir s'ouvrir sur la rue ».

Au ministère de l'Instruction publique, il fut surtout l'auteur de la grande réforme de 1902 qui, tout en fortifiant les humanités classiques, adapta l'enseignement secondaire aux nécessités de la vie moderne et attribua aux sciences, de même qu'aux langues étrangères, la place légitime qui leur avait été refusée jusqu'alors. Il y eut désormais un baccalauréat sans latin. L'enseignement devait comporter des fins morales et sociales mais rester étranger aux luttes des partis car si Georges Leygues voulait que « l'école s'ouvre sur la vie », il refusait « de la voir s'ouvrir sur la rue ».

Quand, en 1923, Léon Bérard voulut à nouveau rendre obligatoire le latin et le grec pour tous les élèves des lycées, Georges Leygues s'opposa vigoureusement à ce retour en arrière. Dans une conférence à l'Ecole des hautes études sociales, il déclara : « L'étude du latin et du grec pousse les étudiants vers les carrières libérales déjà trop encombrées et, du même coup, risque d'augmenter dangereusement le prolétariat intellectuel ». Dès 1904, il avait exposé ses vues sur l'enseignement dans L'école et la vie. Ministre de l'Intérieur dans le 3e cabinet Ribot de janvier à novembre 1895 - c'est-à-dire au lendemain de l'assassinat de Sadi-Carnot - il fit preuve, au milieu des menées anarchistes, d'une fermeté remarquable et maintint l'ordre sans violence.

Ministre des Colonies dans le cabinet Sarrien - de mars à octobre 1906 - il substitua à la rude politique qui avait suivi la conquête une politique d'association et de collaboration avec les indigènes, tout en repoussant une irréalisable assimilation. Il organisa la célèbre mission Foureau-Lamy et fit occuper par des raids audacieux l'oasis de Bilma et le Tibesti.

Il se tint éloigné du gouvernement jusqu'au 17 novembre 1917. Peut-être, la fortune qu'il avait reçue par testament de M. Chauchard, propriétaire des magasins du Louvre, créa-t-elle des jalousies qui l'éloignèrent du gouvernement.

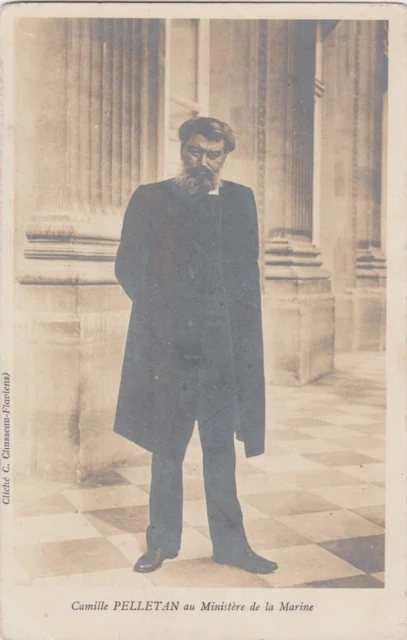

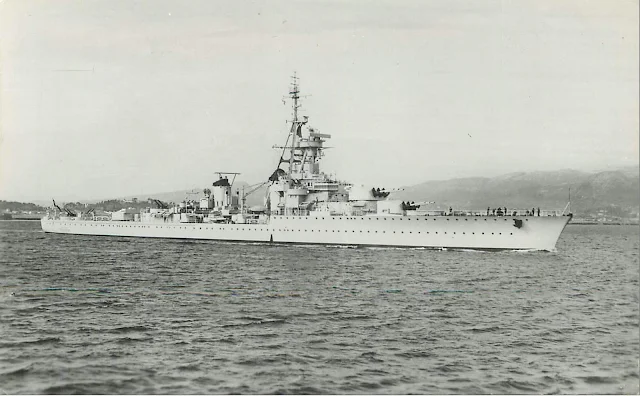

le croiseur Georges Leygues

A la mobilisation, en 1914, il servit comme capitaine d'infanterie territoriale. En novembre 1917, Georges Clemenceau l'appela à faire partie du « Grand ministère de la Guerre et de la Victoire », avec le portefeuille de la Marine. Il avait attiré l'attention du Chef du gouvernement par une conférence à Toulouse, le 22 juillet 1917 sur les origines et le sens de la guerre.Quelques semaines plus tard, par une interpellation sur le personnel et l'action de notre diplomatie (il était alors président de la commission des affaires extérieures), il mettait en lumière la nécessité d'une entière collaboration entre toutes les forces françaises et alliées. Le premier rôle, sur mer, appartenait nécessairement à l'Angleterre, et les ressources de la France furent mises par Georges Leygues à la disposition de nos alliés.

Mais, pendant les conférences interalliées qu'il présida à Paris en décembre 1917, en avril et septembre 1918, il eut le souci permanent de maintenir à la France son rang de grande puissance et, notamment, lui conserva le commandement supérieur en Méditerranée qu'elle avait obtenu par une convention du 6 août 1914.

Au cours de la Grande Guerre, le rôle de la marine avait été souvent méconnu. Le 23 juin 1920, Georges Leygues prononçait devant la Chambre des députés un grand discours qui rappelait son action et ses sacrifices : « Nos marins ont conduit la guerre sans être soutenus par l'exaltation de la bataille... ». La marine française a permis que la mobilisation dans la Méditerranée s'effectue librement et assure la liaison avec l'armée d'Orient. Aux Dardanelles, le 18 mars 1915, notre division de cuirassés, commandée par l'amiral Guépratte, fut appelée au poste d'honneur. En décembre 1915, ce fut la marine française qui assura l'évacuation de l'armée serbe et son transport de Corfou à Salonique sans qu'il y eût à déplorer la perte d'un seul soldat.

Quand, le 31 janvier 1916, le gouvernement et l'état-major allemands déclarèrent la guerre sous-marine « sans restriction », une flottille de patrouille, créée de toutes pièces, aidée par des avions, des aéronefs et des hydravions, permit le ravitaillement des pays alliés, Enfin, vers la fin de 1917, les Etats-Unis firent savoir qu'ils allaient quadrupler le nombre des hommes qu'ils envoyaient mensuellement en France. Tous les regards se tournèrent vers la mer. Le sort de la guerre était entre les mains des marins. Grâce à eux, 1.300.000 soldats américains traversèrent l'Océan. Il n'y eut ni un navire torpillé, ni un combattant noyé. Nos marins ne s'étaient pas contentés de faire leur devoir sur mer, ils l'avaient fait magnifiquement sur terre : ce sont les fusiliers marins qui sauvèrent l'armée belge et gagnèrent la bataille de l'Yser.

A la fin de ce discours, Georges Leygues cita la parole de Colbert : « On ne peut, sans la marine, ni soutenir la guerre ni profiter de la paix. »

Ce rôle primordial, toute cette œuvre, Georges Leygues les a exposés dans deux brochures : La marine française pendant La Grande Guerre et Marins de France.

Au Congrès de Versailles, il apposa sa signature parmi celles des plénipotentiaires.

Après un court passage comme ministre aux Affaires étrangères, il devint président du Conseil du 23 septembre 1920 au 12 janvier 1921. Il était chef du gouvernement quand on transporta, sous les voûtes de l'Arc de Triomphe, le corps du Soldat inconnu et que l'on transféra de Sèvres au Panthéon le cœur de Gambetta.

Il se préparait à partir pour la Conférence de Londres sur la déchéance du roi Constantin de Grèce, le plébiscite en Haute-Silésie et la question de Tanger quand son gouvernement fut renversé. Il avait exigé d'aller à la Conférence « l'esprit et les mains libres ». « Aucun gouvernement digne de ce nom, disait-il, ne pourrait admettre que la Chambre lui imposât des solutions ou des directives sur les questions les plus délicates et les plus graves qui vont être discutées à la Conférence »... « Là où est la responsabilité doit être la liberté ».

Il resta quelque temps à l'écart du gouvernement, mais toujours député, il était inscrit au groupe des républicains de gauche de René Coty.

Il redevint ministre de la Marine le 28 novembre 1925 dans le cabinet Briand. Il le resta désormais jusqu'à sa mort - sauf une courte interruption de février 1930 à juin 1932. Il fut onze fois ministre de la Marine et son ambition, en grande partie réalisée, fut d'être le Colbert de la IIIe République. Il a d'ailleurs consacré une étude à son prédécesseur ; Colbert et son œuvre.

En matière de marine, la continuité dans l'action est essentielle et c'est pourquoi le grand mérite de Georges Leygues est d'avoir réalisé le programme qu'il s'était fixé. Le projet de loi du 13 janvier 1920 constitue le programme naval qu' « inlassablement » il poursuivit jusqu'à la mise en chantier du Dunkerque l'année même de sa mort. A lui seul il a signé les ordres de mise en chantier de plus de 120 bâtiments représentant plus de 300.000 tonnes. Mais, il s'acharnait à n'entreprendre que ce qui était strictement utile et il concentra les arsenaux à Toulon et à Brest. Il développa les trains d'escadres où figuraient les bâtiments comme le Commandant-Teste, le Jules-Verne ou le Gladiateur, dont la conception était en avance sur les techniques des marines étrangères.

Pour parer à l'insuffisance de notre territoire en carburant, il fit construire des pétroliers et, à terre, les installations nécessaires au stockage.

Par le décret sur l'organisation générale de la marine du 22 avril 1927, il codifia l'ensemble des dispositions successives et parfois contradictoires qui réglaient les rapports des différents services de la marine..

Il réorganisa l'Ecole de guerre avec un Centre des hautes études navales, une section de recherche scientifique, une section historique qui est sa création personnelle. Il fit préparer le statut de l'aéronautique navale du 27 novembre 1932.

|

| monument à Georges Leygues à Villeneuve sur Lot |

les obsèques de Georges Leygues

La loi des cadres du 5 mars 1929 assura au corps des officiers de marine des garanties de carrière et d'avancement qui attirèrent de nouveau vers le « Grand corps » les meilleurs éléments de la nation. Le renouveau de l'uniforme fut comme le symbole de cette résurrection. Le nombre des candidats à l'Ecole navale tripla et Georges Leygues posa la première pierre de la nouvelle Ecole sur les hauteurs de Lannion, à côté de Brest, le 14 novembre 1929. Un nouveau croiseur-école, la Jeanne D’Arc, entrait également en service.Le 3 juillet 1928, sur la rade du Havre, Georges Leygues avait eu la joie de montrer au chef de l'Etat les résultats d'un effort qu'il devait poursuivre jusqu'à sa mort.

Il s'éteignit à Saint-Cloud le 2 septembre 1933, à l'âge de 76 ans. Il lui fut accordé des funérailles nationales. Toute la marine française était représentée à cette cérémonie. Une décision du 13 septembre 1933 rendit hommage à la mémoire de ce « serviteur éminent du pays » en donnant à un croiseur le nom de Georges-Leygues.

Georges Leygues; moustache universitaire.

"De Toulouse, rien de Leygues de Meaux. A fait partie de nombreux ministères. Sait tomber et répète régulièrement après une chute: "encore un Leygues à terre... universitaire" Estimé au grand Opéra."Sources :

http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/7840

http://envelopmer.blogspot.fr/search?q=georges+leygues

Gallica BNF

Assemblée nationale

Sénat