Essais nucléaires en Polynésie

"C’était la première fois, hier, que ce type d’affaire était évoqué au tribunal administratif de Lille : gravement malade, un vétéran originaire de Renty (Audomarois), qui a été « décontamineur » au Sahara puis en Polynésie dans les années 1960, demande réparation à l’État."

Ce qui est frappant, dans les descriptions que font les vétérans nordistes ayant séjourné près de l’atoll de Moruroa entre 1962 et 1968, c’est leur façon unanime de souligner la «beauté » au moment de l’explosion nucléaire : « Un éclair blanc et soudain c’est comme si la mer était enneigée. Et puis après, un champignon, de toutes les couleurs... Ça nous paraissait aussi précieux que de voir une aurore boréale »....

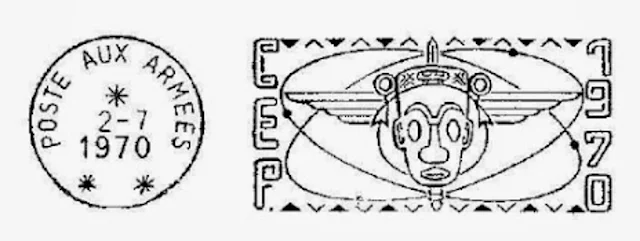

Les radiations entourent le tiki et le symbole de la poste aux armées Centre d'Expérimentation du Pacifique 1970

http://www.lavoixdunord.fr/region/essais-nucleaires-le-cas-des-irradies-au-tribunal-ia0b0n3088652

|

| CEP toujours entouré du symbole des radiations 1971 |

Vingt demandes ont été examinées jeudi dernier, 22 lundi et trois dossiers ont été renvoyés au 10 décembre. Les décisions seront rendues "d'ici la fin de l'année", a précisé le tribunal.

|

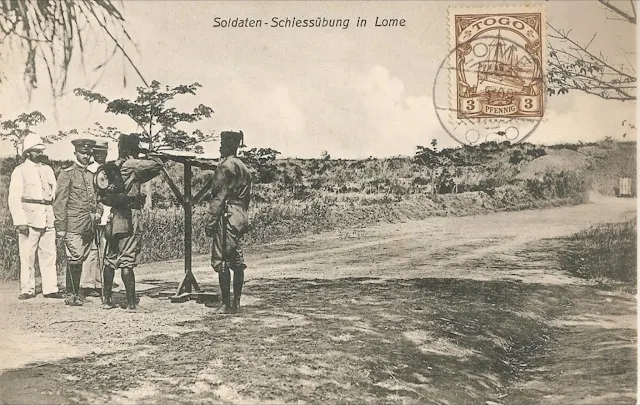

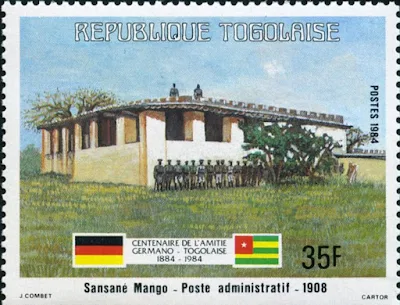

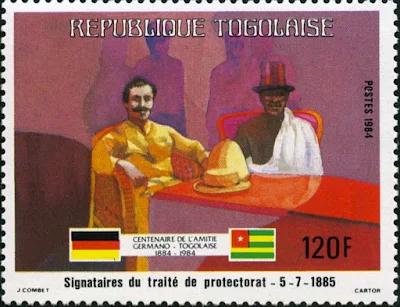

| Toujours des radiations en 1984 Taone Tahiti |

Les demandes d'indemnisations, initialement formulées par ces anciens militaires entre 2010 et 2011, ont été rejetées par le ministère de la Défense au motif que "le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de leur maladie pouvait être considéré comme négligeable", a expliqué leur avocate, Me Cécile Labrunie. Les plaignants demandent donc au tribunal administratif d'annuler ces décisions de refus et d'enjoindre le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de les indemniser.

La loi Morin de janvier 2010 prévoit que les personnes atteintes d'une maladie consécutive à la radioactivité, visée dans une liste de 21 cancers, qui ont séjourné sur "un site concerné par les essais nucléaires" et "à une période de contamination effective", bénéficient d'une présomption de causalité et d'un droit à réparation intégrale des préjudices subis, sauf si le ministère de la Défense apporte la preuve de l'existence d'un "risque négligeable".

210 essais nucléaires français au total ont été menés entre 1960 et 1996, d'abord dans le désert algérien puis en Polynésie française, d'une puissance cumulée d'environ 13 mégatonnes, impliquant officiellement environ 150 000 civils et militaires :

- de 1960 à 1961 : 4 essais aériens à Reggane ;

- de 1961 à 1966 : 13 essais souterrains à In Ecker ;

- de 1966 à 1974 : 46 essais aériens à Moruroa et Fangataufa ;

- de 1975 à 1996 : 147 essais souterrains dans les sous-sols et sous les lagons des atolls de Mururoa et Fangataufa.

Depuis la signature, en 1996, du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), la France s'est engagée à ne plus jamais réaliser d'autres essais nucléaires. Depuis, les essais nucléaires sont effectués à l'aide de simulations et d'expériences de fissions et fusions à très petite échelle. Tirs froids et essais de détonique à l'air libre ou en puits

En 1964-1966, la Marine nationale française mobilise plus de 100 bâtiments pour la construction des installations du Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) enPolynésie française, comprenant :

En 1964-1966, la Marine nationale française mobilise plus de 100 bâtiments pour la construction des installations du Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) enPolynésie française, comprenant :- un QG à Papeete ;

- la BA 185 avancée à Hao (460 km au nord-ouest de Moruroa) ;

- le polygone de tir atomique de Moruroa ;

- et le polygone de tir atomique de Fangataufa.

À l'été 19657, la Marine nationale française crée le Groupe aéronaval du Pacifique (dit groupe Alfa puis force Alfa) de plus de 3 500 hommes, comprenant sept bâtiments :

|

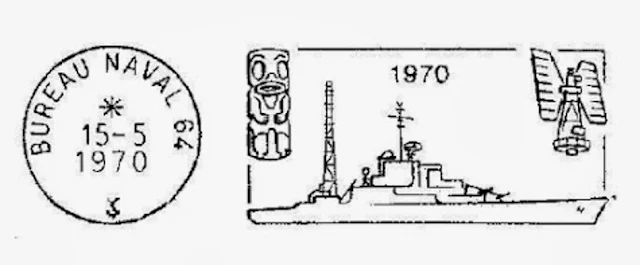

Bureau Naval 64 le 29/4/1968 - Flamme : Fidélité des marins français à la Polynésie

1768 Bougainville - 1968 Groupe Alfa

|

|

Le Porte - Avions Foch part de Toulon le 23 mars 1966

et arrive le 22 mai dans le pacifique.

Il repartira le 2 novembre 1966.

|

le porte-avions Foch, et les escorteurs d’escadre Forbin, La Bourdonnais et Jauréguiberry, les pétroliers La Seine et Aberwrach, le bâtiment de soutien Rhin.

La force Alfa appareille le 23 mars 1966 de Toulon et aborde la Polynésie française le 22 mai 1966 afin de superviser les essais atmosphériques no 18 « Aldébaran », no 19 « Tamouré », no 20 « Ganymède » et no 21 « Bételgeuse ». Durant la traversée, la France quitte le commandement intégré de l'OTAN.

|

| 1er tir nucléaire en Polynésie : Tir ALDEBARAN sur barge à Mururoa |

Le groupe aérien embarqué du Foch comprend 24 avions (12 avions de guet aérien Alizé, 8 avions d’assaut Étendard IV-M et 4 avions de reconnaissance Étendard IV-P) et 22 hélicoptères (10 Sikorsky H-34, 6 Alouette II et 6 Alouette III) et est chargé de surveiller et sécuriser la zone dite « dangereuse » (dispositif Phoebus).

Après que soient repérés à plusieurs reprises dans la zone d'exclusion le bâtiment de recherches scientifiques USS Belmont (en) et le navire de contrôle de missiles et d'engins spatiaux USS Richfield, un sous-marin de nationalité inconnue et un avion ravitailleur (vraisemblablement d'observation et de recueil de prélèvements atomiques) KC-135 de l'US Air Force no 9164, le 19 juillet 1966 à 5h05, un Mirage IV no 9 largue sa bombe A AN-21 à chute libre no 2070 au large de Mururoa.

Après deux autres tirs le 24 septembre 1966 et le 4 octobre 1966, la force Alfa quitte la Polynésie française le 2 novembre 1966.

La seconde Force Alfa quitte Toulon le 12 mars 1968 pour arriver en Polynésie française le 16 mai. Elle comprend le porte-avions Clemenceau et les avisos-escorteurs Commandant Rivière, Protet, Amiral Charner, Doudart de Lagrée et Enseigne de vaisseau Henry.

|

Visite de Mr Michel DEBRE ministre de la défense le 2/7/1970

Premier jour de la Flamme

|

Quant au groupe aérien, il est composé d’Alizé, d’Étendard IV-M et d’hélicoptères Sikorsky H-34, Alouette II, Alouette III et Super Frelon.

Le 24 août 1968, l’essai no 30 « Canopus » d’une bombe H, exécuté à Fangataufa, libère 2,6 mégatonnes. Plusieurs bâtiments américains et quelques chalutiers soviétiques sont aperçus lors de la campagne de tir. Avec la venue de la Force Alfa, l'ensemble du dispositif naval présent autour des deux atolls a représenté plus de 40 % du tonnage de la flotte française, soit 120 000 tonnes.

Le nœud à contentieux qui transforme cette procédure en parcours du combattant pour ces oubliés du nucléaire, c’est la notion de « présomption de causalité » entre les préjudices subis et les essais nucléaires : comment prouver la contamination alors que le suivi médical de ces soldats était tardif voire inexistant ?

« C’est absurde un système d’indemnisation qui n’indemnise personne ! », pour Me Cécile Labrunie, avocate de l’Association des victimes des essais nucléaires. Mais le rapporteur public, magistrat chargé d’apprécier les règles de droit dont l’avis est souvent suivi par les juges, a demandé à l’État de reconnaître le statut de victime pour ce vétéran dont l’emploi l’exposait directement au risque de contamination.

Cette requête favorable va dans le sens de l’engagement récent qu’a pris le Premier ministre, Manuel Valls, après avoir constaté le trop faible taux des demandes acceptées par la commission d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires : à peine une quinzaine, sur un peu plus de 900 dossiers (soit 2 %) cinq ans après la loi Morin qui aurait pourtant dû simplifier le processus. C’est pour cela que les vétérans se sont tournés vers la justice administrative, devant laquelle sont actuellement portés près de 400 cas.http://www.lavoixdunord.fr/region/essais-nucleaires-le-cas-des-irradies-au-tribunal-ia0b0n3088652

Pour en savoir plus sur les oblitérations militaires de Polynésie, allez consulter le blog de Daniel Allançon, une référence en la matière

|

POSTE aux ARMEES double ** le 8/9/1968

Essai nucléaire sous ballon PROCYON à Mururoa

|

http://future.arte.tv/fr/le-long-combat-des-irradies-pour-etre-indemnises

|

Tir nucléaire PHOEBEE sous ballon à Mururoa.

Tàd Poste aux Armées le 8/8/1971

|

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/9485-Essais-nucleaires-9-veterans-enfin-indemnises

Merci à Daniel Allançon