SHOM et Hydrographie

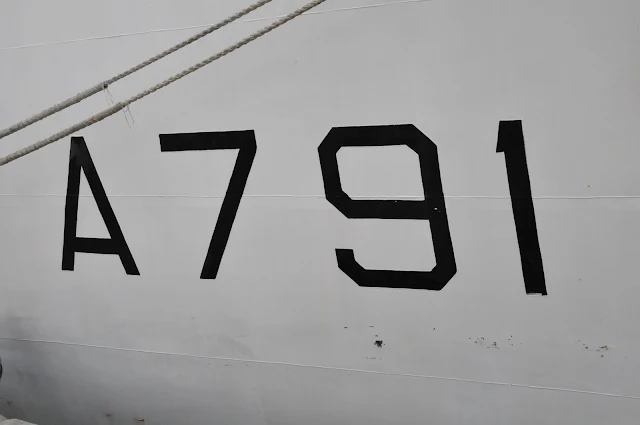

BH LAPEROUSE

|

| BH à Saint Malo 23-9-2010 TAD St Malo Intra-Muros |

|

| LE BH LAPEROUSE dans la grisaille de la mer d'Iroise photo JM Bergougniou |

|

| BH Lapérouse en escale à Saint-Malo TAD St Malo-Intra-Muros 23-9-2010 |

|

| la baie de Saint-Malo Grand Bey, Petit Bey Cézembre |

|

| BH Lapérouse Brest 2008 15-7-2008 29240 Brest Armées sur timbre Grande-Hermine |

|

| Le petit Bey et le phare du Jardin |

|

| Les fortifications, Harbour dans le fond le cap Fréhel |

|

| La Conchée |

|

| Mahé de la Bourdonnais photo JM Bergougniou |

|

| BH Lapérouse Zone maritime Atlantique Oriental Mécanique Flamme Paris Tri Interarmées 25-3-09 |

|

| L'angle des remparts et son échauguette photo JM Bergougniou |

|

| Saint-Malo et son château |

|

| vu du BH depuis les parcs à bois |

|

| Le Lapérouse à quai |

|

| La coupée |

|

| L'ancre |

La vocation du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) se décline en trois missions principales.

Service public, le SHOM exerce les attributions de l'Etat en matière d'hydrographie nationale et de cartographie marine conformément aux obligations internationales de la France, définies notamment par la convention internationale SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Elles s'appliquent en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation maritime.

|

| Au bassin Vauban, dans le fond Saint-Servan |

Service de la défense, le SHOM doit couvrir ses besoins en matière de connaissance de l'environnement marin qui vont bien au-delà des seules informations relatives à la sécurité de la navigation de surface, collectées et exploitées par le SHOM au titre de sa mission de service public. La sécurité de la navigation des sous-marins, entre autres, impose de s'intéresser à une gamme de profondeurs plus importante ; les performances des systèmes de commandement et des systèmes d'armes modernes impliquent une connaissance de plus en plus fine et adaptée des multiples paramètres descriptifs et évolutifs de l'environnement hydrographique, océanographique et météorologique (HOM) dans lequel opèrent les unités de la marine nationale. Face à ces besoins, la mission du SHOM est de fournir aux forces navales des produits et des services de mesure, de description et de prédiction de l'environnement HOM, efficaces et adaptés aux diverses formes de lutte et aux différents senseurs ou systèmes d'armes utilisés.

|

| Marégraphes |

les Missions

Groupe

Hydrographique de l’Atlantique – GHA (Borda, La Pérouse, Laplace) | - poursuite des levés hydrographiques en nord Bretagne, entretien de l'hydrographie des zones évolutives du Pas de Calais, travaux hydrographiques dans le Cotentin ; - réalisation d'une campagne d'hydro-océanographie en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Sénégal) ; - travaux hydrographiques en Méditerranée ; |

Enfin, le SHOM contribue aussi à la satisfaction des besoins en matière d'action de l'Etat en mer et sur le littoral, dans toutes les zones sous juridiction nationale, et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements particuliers, en soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes. Il intervient comme expert dans les travaux relatifs aux délimitations et frontières maritimes. Il participe au recueil et à la mise à disposition des données numériques nécessaires à la gestion intégrée des zones côtières et au développement durable ainsi qu'aux actions de l'Etat en matière de lutte contre les pollutions maritimes. S'appuyant sur son réseau d'observatoires de marée, il participe à la mise en place de réseaux d'alerte pour la prévention des risques et des catastrophes. Aux côtés de nombreux partenaires, il soutient par ses moyens et son expertise la modélisation numérique de l'océan mondial, et contribue à son extension vers le domaine côtier.

Les principaux produits accessibles au public |

La carte marine classique

La carte marine classique

Bien connue des navigateurs, la carte marine a subi, au fil du temps, de profondes évolutions. Document où prédominait à l'origine le côté artistique, la carte marine, élaborée par des ingénieurs et des techniciens, est synonyme de fiabilité et de précision au service du navigateur et de sa sécurité.

La carte marine classique est présentée sur support papier à plat.

La carte marine L

La carte marine L

La carte L, présentée pliée au format A4, apporte par son support chargé de latex une meilleure résistance au pliage, même humide. Elle est donc mieux adaptée à l'emploi sur des bateaux de petite taille que la carte classique.

Son verso contient la légende des symboles les plus utilisés ainsi que des informations générales utiles aux navigateurs. Elle est déclinée en trois séries d'échelles.

La carte marine G

La carte marine G

La carte G est une carte où figurent, imprimées en vert sur fond de carte marine classique dont le bleu a été retiré, les limites des fonds de nature différente (sable, vase, gravier, roche...).

|

| La plage avant |

La spatiocarte

La spatiocarte

Grâce à l'imagerie spatiale fournie par les satellites d'observation de la terre, tels que SPOT, il est possible d'obtenir une représentation cartographique du littoral et des petits fonds. Cette information est particulièrement utile dans des zones difficiles à hydrographier, et permet d'orienter la conduite des levés classiques.

La carte électronique

La carte électronique

A l'instar d'autres services hydrographiques étrangers, le SHOM participe activement au projet international ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) coordonné par l'OHI (Organisation hydrographique internationale) et l'OMI (Organisation maritime internationale) et au développement de la base mondiale de cartes électroniques de navigation (WEND).

|

| passerelle |

Les ouvrages nautiques

Les ouvrages nautiques

Les livres des feux, instructions nautiques, ouvrages de radiosignaux, guide du navigateur..., complètent l'information nautique figurée sur les cartes marines.

Les annuaires des marées

Les annuaires des marées

C'est au SHOM que sont calculées les prédictions de marée pour nombre de ports des côtes de France et pour certains ports d'outre-mer.

Les annuaires des marées donnent, pour chaque jour, les horaires et les hauteurs des pleines et basses mers.

Les atlas des courants de marées

Les atlas des courants de marées

Ils indiquent, sous forme de cartes, la direction et l'intensité des courants à chaque heure de la marée. Les atlas de courants de marées couvrent les côtes Nord et Ouest de la France métropolitaine.

|

| Passerelle |

Tenue à jour des informations

Tenue à jour des informations

L'information nautique est une information vivante. La connaissance des fonds marins, et plus généralement, du milieu, s'améliore au fil du temps. En outre, tout bouge et change en surface (balisage, réglementation...).

L'exigence de qualité impose une tenue à jour permanente des documents produits.

A cette fin, le SHOM centralise, critique, traite et diffuse l'information nécessaire pour assurer la sécurite de la navigation. Au plan international, le SHOM est également responsable de la diffusion de l'information nautique d'une partie de l'Atlantique Nord-Est (zone NAVAREA II) qui s'étend de Brest au Congo.

Les sources en sont diverses : groupes hydrographiques et océanographiques du SHOM, services hydrographiques étrangers, navigateurs...

Selon l'urgence, différents canaux sont utilisés pour diffuser cette information : radiodiffusion, avis urgents aux navigateurs ou encore groupe d'avis aux navigateurs qui reprend chaque semaine les corrections déjà diffusées par ailleurs. Les cartes et ouvrages sont également refondus périodiquement.

|

| PC scientifique |

|

| Coursive officiers |

|

| PC Machine |

Merci à Thierry, rencontré sur la Jeanne et maintenant sorcier sur le Lapérouse, pour la visite du bord

photos JM Bergougniou

pour en savoir plus :

http://www.shom.fr/

sur Saint-Malo

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichelieu.php?idLang=fr&idLieu=721