Le vaguemestre est :

|

| vaguemestre de la frégate Guépratte photo JM Bergougniou |

- un militaire désigné nominativement par le commandant du bâtiment ;

- titulaire d’une commission de vaguemestre, document établi en double exemplaire par l’autorité militaire et dont un est remis au SPID par l’intermédiaire du DL marine et du centre de soutien des opérations et des acheminements (CSOA) ;

- titulaire d’une autorisation de retrait de courrier auprès des bureaux de rattachement, établie en double exemplaire par l’autorité militaire dont un est remis au bureau de rattachement. Le second exemplaire, contresigné par le bureau postal de rattachement est conservé à bord ;

- le mandataire du client final pour l’ensemble des envois remis contre signature, dont les lettres recommandées, valeurs déclarées et colis suivis ;

- soumis à une obligation de secret et de confidentialité. Il s’engage à respecter les dispositions légales françaises relatives au secret des correspondances, visées notamment aux articles 226-15 et 432-9 du code pénal.

|

| vaguemestre de la frégate Guépratte photo JM Bergougniou |

Le vaguemestre doit impérativement suivre une formation traitant des différentes règles à appliquer en matière de réglementation postale. Cette formation est dispensée par un formateur du groupe « La Poste », lors de sessions organisées dans les ports (2).

Le vaguemestre doit pouvoir disposer d’un outil informatique avec une connexion « intradef » et « internet ».

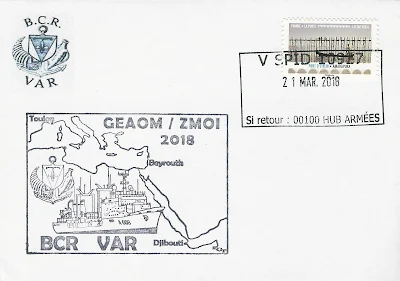

BÂTIMENTS EN MISSION HORS DE LA MÉTROPOLE - RÉGIME POSTAL DES MISSIONS.

|

| Embarquement du courrier arrivé photo MP LE NY Yann |

Régime postal des bâtiments en missions - application des dispositions de la convention postale universelle.

Lorsque les bâtiments effectuent hors de métropole des missions d'une durée supérieure ou égale à huit jours comportant une ou plusieurs escales, ils bénéficient du régime postal dit « des missions ».

Leur desserte est alors assurée par l'intermédiaire d'une cellule postale spécialisée mise en œuvre par le titulaire du marché relatif au soutien postal des bâtiments en escales. Cette cellule reçoit les directives transmises par le DL Marine et dispose des moyens nécessaires pour mener à bien sa tâche.

Les échanges de courrier sont alors régis par les dispositions de la convention postale universelle et de son règlement d'exécution, signés à Doha en octobre 2012, qui leur reconnaissent certains privilèges.

|

| pointage sur le quai photo SM Lucas Frédéric |

Définition de la dépêche postale.

Dans le régime des missions, on entend par « dépêche postale » un envoi de courrier formé à destination ou en provenance d'un bâtiment, comprenant un ou plusieurs sacs et identifiable suivant une numérotation particulière. Chaque sac doit être clos, muni d’un scellé et d'une étiquette officielle de service de couleur rouge fournis par La Poste.

La dépêche n°3 du 09/10/2018 composée d'un seul sac est expédiée vers SPID ROISSY

Le transitaire est cargo Transport à Sterling (Virginie USA) qui prend en charge le sac à 17h16 le 11/10/2018 à destination de CDG Charles de Gaulle

Le SPID Roissy recevra la dépêche le 2 novembre 2018... une vingtaine de jours entre le départ et l'arrivée!

Affranchissement du courrier expédié par les bâtiments dans le régime des missions.

Le courrier privé expédié par les bâtiments dans le cadre du régime des missions doit systématiquement être

affranchi par l’expéditeur. Seuls, les timbres-poste métropolitains sont autorisés dans ce cadre.

Le courrier officiel est inséré dans la dépêche postale formée et expédié vers le SPID Roissy qui se charge de l'affranchissement dans le cadre de la prestation contractuelle effectuée pour le compte du ministère de la défense.

|

| SM Michel agent postal du PH Jeanne d'Arc photo SM Lucas Frédéric |

Tarification import.

Les tarifs à appliquer pour l’import (flux bâtiment - métropole) sont les suivants :

- lettres : tarif national ;

- colis : tarif international correspondant à la zone géographique du lieu d’escale.

Nota. Les colis doivent être revêtus d’une liasse « Colissimo international » dont la déclaration en douane intégrée doit être systématiquement complétée par l’expéditeur.

Les tarifs détaillés sont consultables sur internet sous le lien suivant : http://www.laposte.fr/Particuliers/Consultez-nos-tarifs.

Dispositions particulières concernant les plis officiels. Ainsi qu'il est stipulé au carnet d'adresses postales de la marine :

- il ne doit être expédié aucun courrier officiel par voie postale depuis les pays dont le manque total de fiabilité est connu;

- l'usage de la recommandation postale doit être rigoureusement observé pour les plis qui y sont soumis ;

- le courrier classifié ne doit jamais être acheminé par voie postale ;

- il est précisé, enfin, que rien ne s'oppose à ce que les plis officiels de toute nature soient acheminés par l'intermédiaire de la valise diplomatique chaque fois qu'il peut en être fait usage localement, sous réserve de l’accord des services diplomatiques.

|

| JDA Cases Courrier photo JM Bergougniou |

Timbrage des correspondances.

Le courrier recueilli à bord est oblitéré au moyen du timbre « TRODAT », fourni par le SPID Roissy dans le kit fourni aux vaguemestres. Ce tampon est obligatoire et doit être apposé par le vaguemestre sur tous les envois au départ du bâtiment.

Dans le sens « import », les liasses de dépôt des plis et colis recommandés ou suivis seront laissées sur les objets de correspondance par les vaguemestres. Elles seront oblitérées par le SPID Roissy à l’arrivée des dépêches puis retournées vers les bâtiments.

Il importe qu'avant chaque mission, le commandant s'assure que le vaguemestre du bord dispose d'une quantité suffisante de timbres-poste français. Un recomplètement pourra être éventuellement effectué auprès des bureaux postaux interarmées, ou des agences postales implantées outre-mer.

Pour les particuliers, l’affranchissement en ligne des colis est autorisé sous le lien suivant :

Il existe deux catégories de dépêches postales :

- les dépêches « avion », obligatoirement expédiées à destination de SPID Roissy. Elles ne contiennent que du courrier à acheminer par voie aérienne commerciale et sont affranchies en conséquence ;

- les dépêches expédiées par les bâtiments à destination d'un BCRM ou d’une agence postale outre-mer, au cours d'opérations à la mer, en utilisant des moyens militaires (maritimes ou aériens).

Nota. Dans de rares cas, des dépêches postales par voie aérienne militaire (VAM) peuvent être formées à destination du SPID Roissy. La numérotation commence alors par le numéro 3001. Compte tenu des difficultés pour réceptionner et transférer ces envois vers le SPID Roissy, cette solution est toutefois à éviter, sauf accord préalable du DL Marine.

Les dépêches « avion » adressées au SPID Roissy par les bâtiments sont numérotées suivant une série annuelle continue commençant par le numéro 10001.

Vers les BCRM ou agences postales outre-mer, la numérotation est également annuelle, mais dans la suite naturelle des nombres, à partir de 1, suivi d'une barre oblique et de la lettre distinctive du BCRM concerné (exemple : 1/T pour Toulon, 3/B pour Brest, etc.).

Les liasses de courrier insérées dans ces dépêches doivent être solidement conditionnées. Le poids des sacs ne doit pas excéder 20 kg.

Les colis doivent impérativement respecter les conditions d’admission suivantes : - L + l + H ≤ 1,50 m avec L ≤ 1,00 m ;

- poids maximal : 20 kg ;

- conformité avec les conditions générales de La Poste (cf. point 5.3.).

|

| les coursives à l'arrivée du courrier photo MP LE NY Yann |

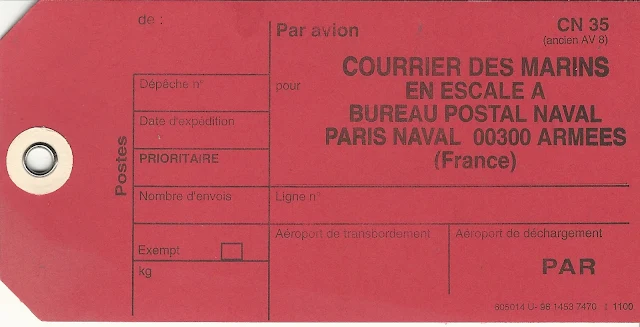

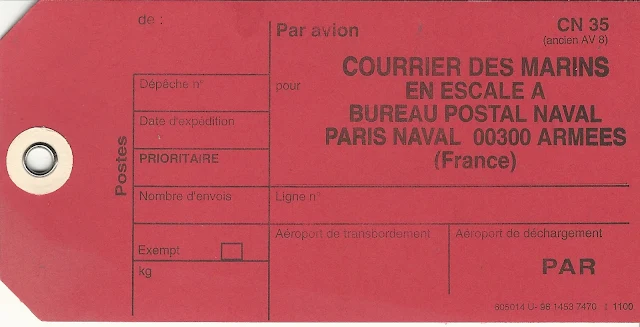

Dépêches postales « avion ».

Ces dépêches sont confectionnées exclusivement à l'aide de sacs en polypropylène bleu pourvus d'une étiquette réglementaire rouge « CN 35 ». Cette étiquette doit comporter le nom du bâtiment, le numéro de série de la dépêche postale, sa date d'expédition, ainsi que le code « CDG » (aéroport de destination et de déchargement).

Lors de la constitution des liasses ou des sacs (si le volume le justifie), le courrier officiel (à affranchir) et le courrier privé (affranchi) sont dissociés et doivent pouvoir être identifiés aisément.

Les objets chargés sont décrits sur la feuille d'envoi « CN 16 ».

Les objets recommandés ou suivis sont décrits sur une liste spéciale « CN 33 ». Ces objets, accompagnés de la feuille d'avis « CN 31 » sont insérés dans un sac scellé, qui constitue le « paquet de chargement ».

En l'absence d'objets chargés et recommandés, la mention « néant » est portée sur la feuille d’avis « CN 31 », qui est alors placée sur une liasse de courrier ordinaire. Le paquet de chargement est ensuite inséré avec les autres objets de correspondances (répondant aux conditions définies à l'article 16) dans le sac de la dépêche. L'ensemble est ensuite pesé et le poids reporté dans la case prévue sur l'étiquette « CN 35 », via la matrice de saisie de l’application « moulinette ». Le sac contenant le paquet de chargement est désigné « sac feuille » (sac « F »).

|

| Agence postale JDA photo JM Bergougniou |

Il peut être fait usage de plusieurs sacs si l'importance du courrier le justifie. En plus des mentions précitées, les étiquettes de chacun d'eux reçoivent au recto, dans la marge gauche, un numéro d'ordre. Le sac qui contient le paquet de chargement (ou la feuille d'avis nulle) est numéroté le dernier (le numéro étant suivi de la lettre « F »). Lorsque le nombre d'objets recommandés le justifie, des sacs supplémentaires chargés sont formés, les objets étant décrits sur une liste spéciale « CN 33 » propre à chaque sac et leur nombre récapitulé sur la feuille d’avis « CN 31 » du sac « F ».

Un scellé plastique bleu numéroté, fourni par le SPID Roissy, auquel est fixée l'étiquette « CN 35 », garantit la fermeture du sac.

Le ou les sacs qui composent la dépêche postale sont décrits sur un bordereau « CN 38 » constitué de six feuillets.

La dépêche postale est enregistrée sur le relevé des dépêches expédiées par le bâtiment puis remise, pour expédition au service postal local, accompagnée des exemplaires du bordereau « CN 38 ». L'un de ces exemplaires doit être signé par le représentant de ce service et conservé par le bâtiment comme attestation de livraison.

|

| Vol GF018 (Gulf Air) du 17/3/2007 (Roissy - Bahrein) suivi du GF016 (Bahrein-Mascate) |

Il est rappelé que les dépêches postales « avion » sont à acheminer exclusivement par voie aérienne commerciale à destination du SPID Roissy et non par l'intermédiaire de la valise diplomatique ou par un transporteur privé autre que La Poste.

|

| agence postale JDA photo JM Bergougniou |

Afin d'éviter la dispersion du courrier dans de multiples envois de faible volume au cours des escales de courte durée, les expéditions de dépêches postales ne seront entreprises que si les nécessités l'exigent.

À l’instar de la procédure de réception des dépêches, le bâtiment rend compte au DL Marine de l'expédition de la dépêche (n °, nombre de sacs, lieu de dépôt). Le DL Marine accusera alors réception des dépêches reçues effectivement par le SPID Roissy.

Dépêches postales acheminées par moyens militaires.La procédure à appliquer est identique à celle décrite supra.

Sacs vides.

Les sacs postaux dont les bâtiments n'ont pas ou plus l'utilisation doivent être déposés dans un BCRM, une agence postale ou un bureau postal interarmées à l’occasion d'une escale dans un port où existe un établissement postal de ce type.

Remarques relatives à la signalisation des incidents.

Comme il a été indiqué précédemment, il convient d’alerter systématiquement le DL Marine (adresse télégraphique : EMM/DETPOSTE ou DETPOSTE MARINE PARIS) de tout incident constaté à la réception ou à l'ouverture de la dépêche, afin que les mesures adaptées puissent être entreprises sans délai. Il est ainsi du plus grand intérêt d'étayer les requêtes par des faits précis et par tout élément susceptible d’orienter l'enquête ou les recherches (indication des ports où le bâtiment aura été mal desservi, autorités ou services en cause, état des sacs, etc.). En cas de litige, il conviendra de faire parvenir les éléments de fermeture (scellés, collier, etc.) et/ou des photos numériques au DL Marine qui se chargera de leur remise au SPID Roissy pour suite à donner.

Certains incidents doivent faire l’objet d’un signalement par fiche « évènement ». Les conditions d’utilisation de cette fiche évènement sont précisées sur le site « intramar » de l’EMO-M, à la rubrique EMO/documentation-logistique et disponibilité/soutien postal .