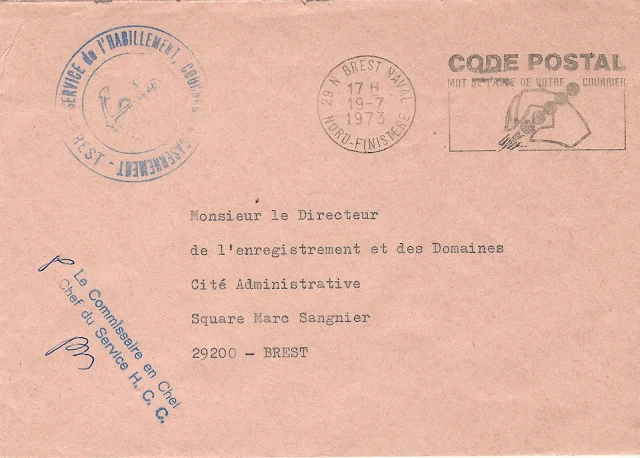

Brest Naval Code Postal mot de passe de votre courrier

C’est le 5 juin 1972 que la Poste lance le code postal à cinq chiffres avec une grande campagne d’information à l’appui

lors de la mise place du code postal en France, le bureau de Brest Naval a utilisé une oblitération mécanique avec une flamme illustrée sur le CODE postal "mot de passe de votre courrier"

Malheureusement la couronne ne porte pas ce Code Postal...

29 N BREST NAVAL NORD-FINISTERE

Aussi, affiches, brochures, flammes d’oblitération mais surtout émission de deux timbres-poste d’usage courant à l’effigie de la Marianne : rouge pour la lettre dans le régime intérieur, vert pour le pli non urgent, viennent à l’appui de ce nouveau code qui, mis en place, en 1964, sous forme de deux chiffres correspondant au code des départements, permet d’automatiser le tri du courrier. Les deux premiers chiffres du code correspondent au numéro du département dans lequel est situé le bureau distributeur du courrier de la commune. Les trois chiffres suivants identifient chaque bureau distributeur existant en 1972 au sein du département.

Vers 1960, il y avait d'une part le centre de tri postal de Brest, qui desservait le nord du département et les nombreux sites militaires, et d'autre part le centre de tri de Quimper, qui desservait le Sud du département.

|

| Notez que la flamme est à droite et la couronne à gauche. Ce n'est pas le TàD qui annule le timbre mais la Flamme. Elle sera inversée plus tard avec un rappel du lieu et de la date sous la flamme |

Vers 1960, il y avait d'une part le centre de tri postal de Brest, qui desservait le nord du département et les nombreux sites militaires, et d'autre part le centre de tri de Quimper, qui desservait le Sud du département.

Les codes postaux du Finistère sont répartis géographiquement :

au sud des Monts d'Arrée les codes postaux étaient au format 29S (S pour sud) jusqu'en 1972.

Par exemple le code postal de Camaret-sur-Mer est passé de 29129 à 29570 (l'intérêt était de supprimer l'entrée d'un chiffre lors de la saisie manuelle du code postal, la complétion se faisant par des 0 en fin).

Par exemple le code postal de Camaret-sur-Mer est passé de 29129 à 29570 (l'intérêt était de supprimer l'entrée d'un chiffre lors de la saisie manuelle du code postal, la complétion se faisant par des 0 en fin).

au nord des Monts d'Arrée, les codes postaux étaient au format 29N (N pour nord) jusqu'en 1972. Puis ils ont été normalisés au format 292XX (29200 et suivants...), correspondant au centre de tri de Brest où le courrier arrivait à l'époque par le département des Côtes d'Armor. Actuellement le nord du département est desservi par des 29YXX où Y est pair et non nul.

au sud des Monts d'Arrée les codes postaux étaient au format 29S (S pour sud) jusqu'en 1972.

Puis ils ont été normalisés au format 291XX (29100 et suivants...), à l'exception du 29000 pour Quimper, correspondant au centre de tri de Quimper où le courrier arrivait à l'époque par le département du Morbihan.

Actuellement le sud du département est desservi par des 290XX, 29YXX où Y est impair.

Par exemple le code postal de Camaret-sur-Mer est passé de 29129 à 29570 (l'intérêt était de supprimer l'entrée d'un chiffre lors de la saisie manuelle du code postal, la complétion se faisant par des 0 en fin).

Par exemple le code postal de Camaret-sur-Mer est passé de 29129 à 29570 (l'intérêt était de supprimer l'entrée d'un chiffre lors de la saisie manuelle du code postal, la complétion se faisant par des 0 en fin).

au nord des Monts d'Arrée, les codes postaux étaient au format 29N (N pour nord) jusqu'en 1972. Puis ils ont été normalisés au format 292XX (29200 et suivants...), correspondant au centre de tri de Brest où le courrier arrivait à l'époque par le département des Côtes d'Armor. Actuellement le nord du département est desservi par des 29YXX où Y est pair et non nul.