Le général de Gaulle en Polynésie et le Croiseur De Grasse

Vous avez parlé du Centre d'expérimentation du Pacifique. Eh oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française, le caractère de la dissuasion, qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins.

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les grandes puissances mondiales se lancent dans une course à l’armement et notamment à la maîtrise du nucléaire. L’objectif ultime pour ces pays est de se doter de l’arme atomique afin de dissuader leurs ennemis d’une attaque éventuelle, dans le cadre des politiques de défense nationale. Au cœur de cette course, la France lance de nombreux travaux de recherche afin de maîtriser au plus vite l’énergie atomique dans les domaines militaire et civil.

En 1954 débutent les travaux du premier centre de recherche établi en Algérie, alors territoire français, et plus particulièrement dans le Sahara, sur les sites de Reggane (le premier tir, « Gerboise bleue » est lancé le 13 février 1960) et d’In Ecker (premier essai souterrain en novembre 1961).

Dès 1958, une alternative au site d’expérimentation du Sahara est recherchée et, en 1961, trois possibilités s’offrent aux ministères concernés : la Polynésie, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Le début de l’année 1962 sonnant la fin du conflit de décolonisation et de l’Algérie française, il devient urgent de choisir un site d’expérimentation et en juillet 1962, le conseil de défense décide de l’établir en Polynésie française. C’est ainsi qu’est créée la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DirCEN), à qui sont confiées la réalisation et la conception des nouveaux centres de tirs. La DirCEN est placée sous l’autorité directe du ministre des Armées et assistée par la DAM-CEA (direction des applications militaires - Commissariat à l’énergie atomique), dont une partie du personnel est constituée de civils, des « missionnaires » établis dans les atolls.

Entre 1966 et 1974, quarante-six essais nucléaires ont été réalisés en Polynésie, par différents modes de lancement et de largage (tir sur barge, sous ballon ou encore par avion). L’année 1968 marque la réussite du premier tir d’une bombe H (hydrogène), beaucoup plus puissante. Ces expérimentations sont le fait d’un travail interarmées sans précédent et, sans la coopération de la Marine nationale, de l’armée de terre ou encore de l’armée de l’air, le CEP n’aurait pu accomplir ces études et ces essais. Les représentants du pouvoir se succèdent à Tahiti, principalement le président de la République Charles de Gaulle, le ministre des Armées Pierre Messmer et le ministre de la Défense nationale Michel Debré, qui mettent ainsi en scène le pouvoir de dissuasion de la France.

À 450 km au sud d’Hao, se trouvent les atolls de Mururoa et de Fangataufa, deux atolls vierges de l’archipel des Tuamotu, qui subissent de grandes modifications lors des travaux d’infrastructures : les cocoteraies sont rasées, des zones portuaires et des pistes d’aviation sont construites, ainsi que des blockhaus abritant les PEA (poste d’enregistrement avancé) « Dindon » et « Denise », la zone portuaire « Kathie » et le PCT (poste de commandement de tir) « Anémone ». Dans les premières campagnes de tirs, les personnels sont hébergés pour les uns, à bord de bâtiments militaires dans la zone portuaire « Kathie », pour les autres, à terre, entre les zones « Kathie » et « Anémone », à l’est de l’atoll, où la base vie « Martine » est aménagée à partir de 1970 afin d’améliorer l’urbanisation de l’atoll.

Le bâtiment emblématique du CEP demeure le croiseur anti-aérien De Grasse. Des travaux d’aménagement sont effectués sur le bâtiment afin d’en réduire l’armement et d’en augmenter la capacité d’accueil : cent-vingt logements y sont réalisés pour l’état-major du GOEN (groupement opérationnel des expérimentations nucléaires).

Il existe plusieurs PCT (poste de commandement de tir) ; un sur la côte est de Mururoa dit « Anémone », près de la zone portuaire « Kathie », et un sur le croiseur De Grasse, bâtiment à la tête de la force Alfa. Un bunker est construit autour du PCT « Anémone », dans lequel assistent au tir seulement quelques personnels. C’est depuis ce PCT qu’est lancé le compte à rebours du tir, après en avoir reçu l’ordre par le GOEN, embarqué quant à lui sur le De Grasse.

La salle du PCT comprend des consoles de contrôle et surtout le pupitre sur lequel sont enclenchées trois clefs contrôlant le déclenchement du tir. De chaque côté du bunker, des tours de transmission et d’observation assurent la communication entre le GOEN, le DirCEN et le PCT.

|

| 10 septembre 1966. A Moruroa, le général de Gaulle se fait présenter les préparatifs du tir Bételgeuse qu’il déclenchera lui-même depuis le De Grasse. |

C’est depuis bâtiment De Grasse que le général de Gaulle, alors président de la République, déclenche le quatrième tir de la première campagne du CEP, le tir « Bételgeuse », le 11 septembre 1966. Il est accompagné de plusieurs autorités civiles et militaires parmi lesquelles Pierre Messmer, ministre des Armées, Alain Peyrefitte, ministre de la Recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, et le général de corps aérien Jean Thiry, directeur des centres d'expérimentations nucléaires. Unique président de la République à avoir assisté à un essai nucléaire, le général de Gaulle cherche alors à se positionner en chef d’un état puissant.

Constance Lemans

documentaliste, chargée du fonds contemporain.

|

| De Gaulle arrive à Tahiti |

Le général de Gaulle quitte Paris le 25 août pour un voyage autour du monde de trois semaines où il passe alternativement d'un territoire français à un pays étranger. Après Djibouti, le Vietnam, l'Indochine, le Cambodge (où il a prononcé le retentissant discours de Phnom Penh qui condamne la guerre du Vietnam), la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides, le général de Gaulle et son épouse arrivent en Polynésie française le 6 septembre 1966. Protectorat français depuis 1842, la Polynésie est devenue territoire d'outre-mer en 1946 et a choisi d'intégrer la Communauté en 1958.

Le 11 septembre, de Gaulle assiste, du navire " De Grasse " et en compagnie de Pierre Messmer, d'Alain Peyrefitte et du capitaine de vaisseau Jean Degove, à la vingt et unième explosion atomique française, réalisée sous ballon, à Mururoa.

Le croiseur De Grasse

Le croiseur anti-aérien C610 De Grasse, en service depuis 1956, était en 1964 l'un des plus importants bâtiments de combat de la Marine. Il connut une seconde vie grâce aux campagnes d'essais atomiques menées dans le Pacifique. Sa construction, commencée en 1938, avait été interrompue durant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1964 et 1966, il fut transformé en bâtiment de commandement au profit du CEP pour abriter le Groupement Opérationnel des Expérimentations Nucléaires.Mais avant sa refonte, le croiseur avait accompli en 1962 une longue croisière de sept mois qui le mena jusqu'aux archipels polynésiens des Marquises, des Gambier et des Australes. Signe révélateur ou hasard des missions, le futur bâtiment de commandement des expérimentations atomiques rejoignait en mai 1962 à Mangareva l'aviso Francis Garnier, futur bâtiment-base du CEP qui était en campagne d'exploration dans la région.

|

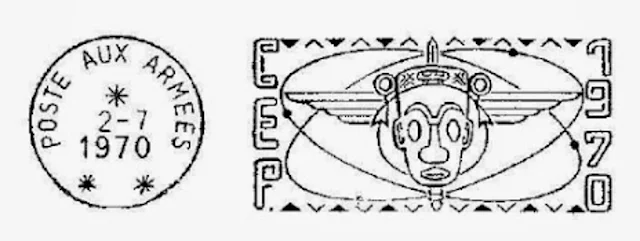

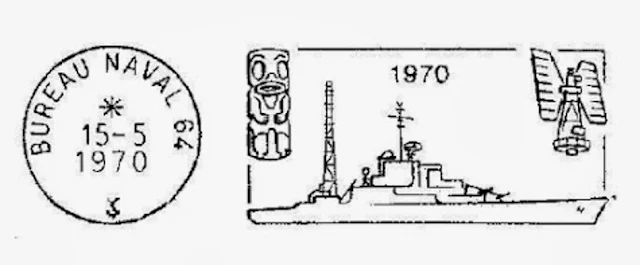

| La flamme BN 64 représente le croiseur De Grasse et son mat permettant la transmission des ordres de mise à feu |

Le croiseur C610 De Grasse intégré à la Force Alfa.

Déplaçant 12 350 tonnes, le De Grasse mesurait près de 200 mètres (188,03 mètres hors tout) sur 21,50 mètres de large, son tirant d'eau étant de 6,30 mètres. Les travaux d'aménagement effectués à l'arsenal de Brest avait permis de doubler le volume du bloc-passerelle. L'armement fut considérablement réduit. Ainsi, quatre tourelles de 127 mm (sur les seize initialement installées) et les vingt affûts de 57 mm ont été débarqués. L'équipage fut réduit de plus de deux cents hommes et les aménagements intérieurs furent modernisés. En outre, 120 logements furent réalisés pour accueillir, l'état-major du GOEN, les ingénieurs et les techniciens.

C'est à bord du De Grasse que le général De Gaulle tourna la clef qui ordonna le tir Bételgeuse le 11 septembre 1966. De toute l'histoire des essais atomiques français, le Général De Gaulle sera le seul président de la République à assister à une expérimentation nucléaire. Le bâtiment de commandement ne disposait plus d'aucun hublot et son bloc-passerelle fut renforcé en citadelle NBC (nucléaire-bactériologique-chimique).

|

| Le P2-V7 transportant le général de gaulle vers les sites |

La plus remarquable caractéristique du nouveau croiseur était son mât quadripode de plus de 50 mètres de hauteur, installé sur le roof arrière et qui était destiné aux transmissions télécommandées des tirs avec le PCT à terre. Le De Grasse aura participé à six campagnes d'essais atmosphériques avant de rejoindre Brest le 9 décembre 1972 pour être placé en réserve spéciale B. Il sera désarmé le 25 janvier 1974.

|

| La « bombe » MR31 sous le ballon ! |

Croiseur DE GRASSE du 26 janvier au 3 novembre 1970 ( Bâtiment de Commandement de Tir et poste de Commandement sur place de la Direction des Centres d'Expérimentations Nucléaires et Bâtiment Amiral. Le BN 64 fonctionna à terre à Papeete du 15 avril au 18 septembre 1970.

B.C.T. DE GRASSE du 15 juillet au 2 novembre 1971 pour le G.O.E.N. Episodiquement à Papeete

B.C.T. DE GRASSE du 16 mars au 9 décembre 1972 pour le G.O.E.N. Episodiquement à Papeete

http://archives.ecpad.fr/wp-content/uploads/2013/08/2013_CEP_Dossier.pdf

http://www.point-zero-canopus.org/reperes/chronologie-existence-centre-experimentations-atomiques-du-pacifique