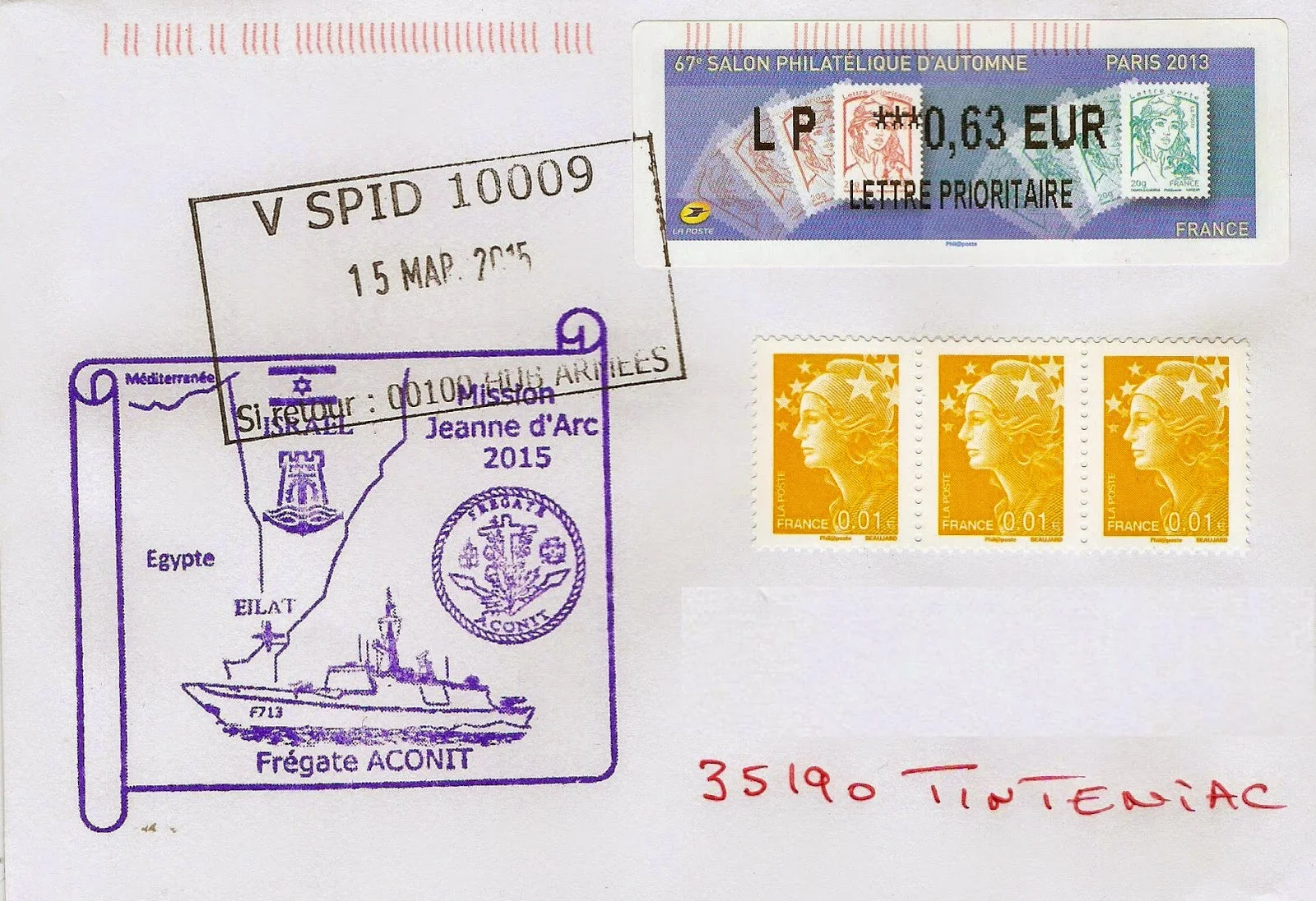

Toulon DCAN sous section aéronautique 50e anniversaire1937-1987

Nulle volonté de raconter l'histoire des arsenaux, de DCN, DCAN ou DCNS, juste quelques points de repères à partir d'un TAD illustré de 1987.

En 1624, le cardinal de Richelieu, alors premier ministre de Louis XIII, définit une politique navale qui prévoit de développer les arsenaux afin de donner à la France une puissance maritime capable de rivaliser avec celle de la Grande-Bretagne. Cette politique mise en pratique à partir de 1631 avec la création des marines du Ponant côté Atlantique et du Levant côté Méditerranée ; la fondation de l’arsenal de Brest ; l'extension de l'arsenal de Toulon, créé sous Henri IV.

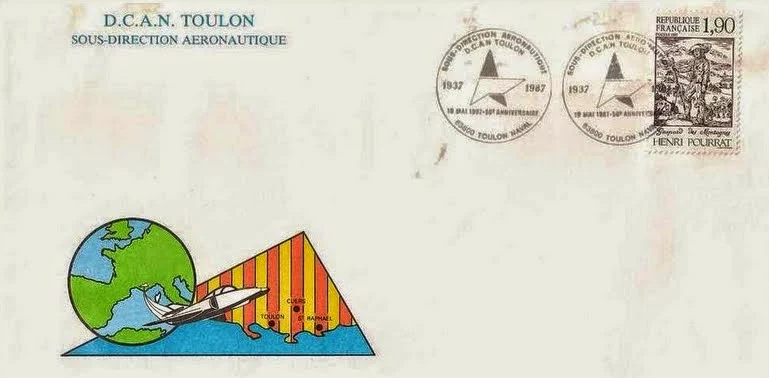

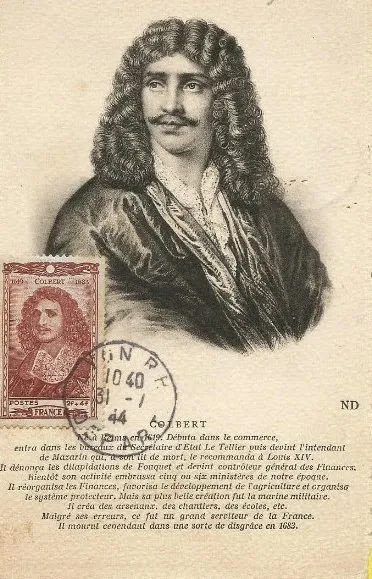

Cette volonté sera prolongée par Colbert, ministre de la Marine de Louis XIV, qui développe plusieurs arsenaux névralgiques : extension de l'arsenal de Toulon, creusement des bassins de l'arsenal de Brest, fondation de l'arsenal de Rochefort. Il est imité par son fils Seignelay qui lui succède en 1683.

|

Ruelle pour les amis Charentais :

Bernard, René, Michel et les autres |

Au XVIIIe siècle, le réseau d’arsenaux de la Marine royale s’étoffe encore. En 1750, le marquis de Montalembert convertit une ancienne papeterie en forge à canon à Ruelle-sur-Touvre.

En 1777, Antoine de Sartine, ministre de la Marine de Louis XVI, crée une fonderie de canon près du chantier de construction navale d’Indret. La même année commencent les travaux d’aménagement du port de Cherbourg, achevé en 1813.

En 1778, l’arsenal de Lorient succède à la Compagnie des Indes du port de L’Orient.

L'arsenal de Rochefort est fermé en 1926. En 1937, l’établissement de Saint-Tropez est créé, en reprenant les installations de la société Schneider, spécialisée dans le domaine des torpilles. La plupart des implantations françaises de DCNS sont dès lors créées.

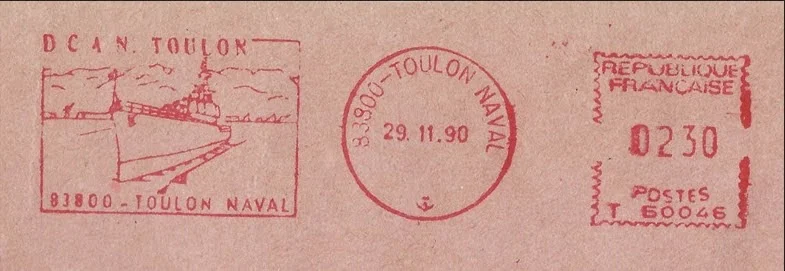

Jusqu’en 1961, la Marine nationale assure elle-même l’entretien et la réparation de sa flotte par l’intermédiaire des Directions des Constructions et Armes Navales (DCAN) des différents arsenaux. Les ingénieurs des DCAN étaient des officiers du génie de la Marine. À cette date, les arsenaux sont détachés de la Marine, ce qui permettra une diversification de leurs activités au cours des années 1970.

Une seule DCAN rassemble désormais les arsenaux métropolitains et d’outre-mer, et dépend de la DTCN (Direction Technique des Constructions Navales). La DTCN dépend à son tour de la Délégation Ministérielle pour l’Armement (DMA), créée par Michel Debré. En 1977, la DMA devient la Délégation Générale de l’Armement (DGA). L’objectif de cette réforme est de centraliser l’ensemble des capacités de conception et de construction des armées au sein d’une délégation interarmées sous l’autorité du gouvernement.

En 1958, le lancement officiel par le Général de Gaulle du programme nucléaire militaire français et de la politique de dissuasion initie une restructuration de la base industrielle et technologique de défense.

Le projet Cœlacanthe réunit ainsi la DTCN et la CEA, et en 1971, le Redoutable, le premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins français est mis en service.

Dans les années 1970, le contexte économique international et la décolonisation conduisent la DCAN à se développer sur de nouveaux marchés. À la perte des arsenaux d’outre-mer s’ajoutent des besoins de la Marine française en navires désormais moins importants, et les crédits se font moins faciles à obtenir. Cette dynamique s’accélère encore à la fin de la guerre froide, malgré la diversification des activités de la DCAN, dont l’entretien du réseau électrique et le déminage des littoraux. Certains sites se spécialisent également dans des projets civils : Brest construit des wagons, Guérigny des machines agricoles, Toulon des navires civils (yachts, paquebots).

Mais, au-delà des carnets de commande, c’est en fait le statut étatique de la DCAN qui est peu à peu remis en cause, étant considéré comme une contrainte administrative pour le développement du potentiel des arsenaux français.

Cette évolution se fait en plusieurs étapes. En 1991, la Direction des constructions et armes navales (DCAN) change de nom et devient la Direction des constructions navales (DCN) ; la même année, DCN international est créée. Cette société anonyme a pour vocation de promouvoir à l’international les activités de la DCN et de faciliter l’export de ses productions.

Aujourd'hui DCNS est un groupe industriel français spécialisé dans l'industrie navale militaire, l'énergie nucléaire et les infrastructures marines.

Le groupe emploie plus de 13 000 personnes à travers 10 pays. Société de droit privé détenue à hauteur de 64 % par l’État français, de 35 % par Thales et de 1 % par son personnel, DCNS est l’héritier des arsenaux français et de la Direction des Constructions et Armes Navales (DCAN), devenue la Direction des Constructions Navales (DCN) en 1991.

sources

WIKIPEDIA DCNS