La frégate ACONIT en mer Rouge

Port Saïd, point d’entrée nord du canal de Suez pour rejoindre la Mer Rouge puis l’océan Indien. Le BPC Dixmude et la FLF Aconit sont en attente du feu vert des autorités égyptiennes pour débuter le chenalage.

Ils sont plusieurs officiers-élèves, répartis entre les deux bâtiments du groupe amphibie Jeanne d’Arc, à attendre de prendre leur quart en double à la passerelle. Bastien et Amaury, tous deux jeunes enseignes de vaisseau issus de la promotion 2012 de l’École Navale, sont à bord de la FLF Aconit. La frégate va ouvrir la voie devant le BPC Dixmude.

Ils sont plusieurs officiers-élèves, répartis entre les deux bâtiments du groupe amphibie Jeanne d’Arc, à attendre de prendre leur quart en double à la passerelle. Bastien et Amaury, tous deux jeunes enseignes de vaisseau issus de la promotion 2012 de l’École Navale, sont à bord de la FLF Aconit. La frégate va ouvrir la voie devant le BPC Dixmude.

Bastien a le privilège d’entamer le franchissement, il fait encore nuit, trois heures de quart où sa vigilance sera mise à rude épreuve. Le chef du quart avec qui il travaille reste derrière lui et veille. Le moindre écart sur la route peut avoir des conséquences dramatiques sans compter le danger que représentent les embarcations qui naviguent à proximité du convoi. C’est aussi le plaisir d’assister au lever de soleil sur le désert et de vivre cette situation peu orthodoxe de naviguer au milieu des dunes.

Une dizaine d’heures plus tard, Amaury est le dernier des officiers élèves à prendre le quart dans le canal. Suez et ses minarets ne vont pas tarder à apparaitre à l’horizon. Ses nerfs et sa concentration vont être éprouvés car dans peu de temps les navires du convoi vont reprendre leur autonomie avant de s’élancer en mer Rouge. A cela s’ajoutent les navires en attente du prochain convoi montant et les pêcheurs locaux.

C’est l’occasion pour Amaury de mettre en pratique les manœuvres anti-collision qu’il a déjà pu appliquer lors de ses embarquements sur les bâtiments écoles de la « ménagerie », mais cette fois ci la densité du trafic maritime est toute autre.

L’intégration des officiers-élèves dans les équipages du groupe amphibie leur permet d’être placés dans des conditions réelles et de mettre en pratique la formation polyvalente qu’ils ont reçue à l’École Navale. En partant loin, longtemps et en équipage, ces futurs officiers de Marine acquièrent une stature de chef militaire et d’experts des systèmes navals, grâce à la pratique du métier et à l’expérience de la prise de responsabilité.

Source (c) Marine nationale

|

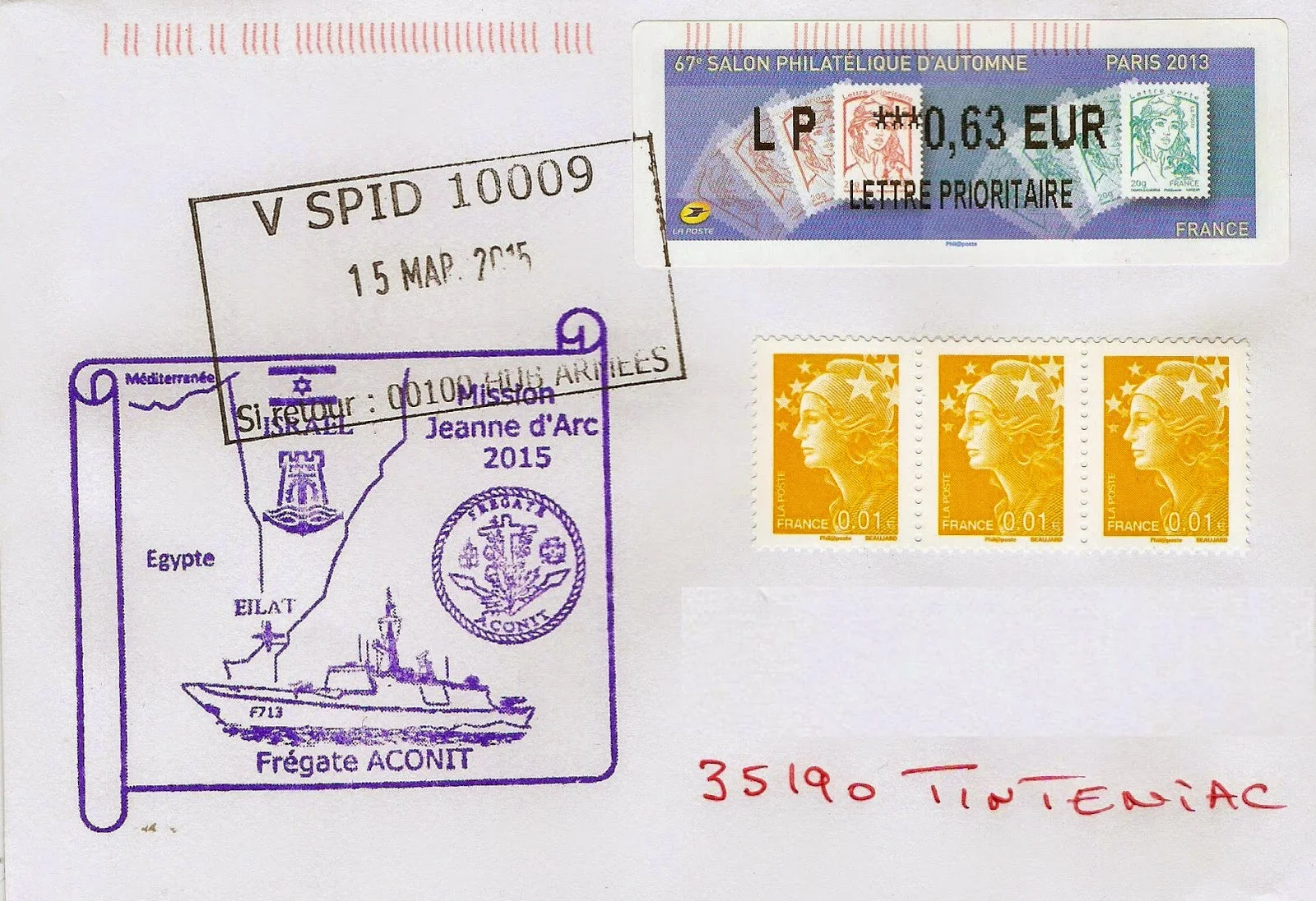

| Cachet du vaguemestre de la frégate ACONIT en date du 15 mars 2015 Timbre non annulé mais indexation en bas d'enveloppe |

Port Saïd, point d’entrée nord du canal de Suez pour rejoindre la Mer Rouge puis l’océan Indien. Le BPC Dixmude et la FLF Aconit sont en attente du feu vert des autorités égyptiennes pour débuter le chenalage.

Ils sont plusieurs officiers-élèves, répartis entre les deux bâtiments du groupe amphibie Jeanne d’Arc, à attendre de prendre leur quart en double à la passerelle. Bastien et Amaury, tous deux jeunes enseignes de vaisseau issus de la promotion 2012 de l’École Navale, sont à bord de la FLF Aconit. La frégate va ouvrir la voie devant le BPC Dixmude.

Ils sont plusieurs officiers-élèves, répartis entre les deux bâtiments du groupe amphibie Jeanne d’Arc, à attendre de prendre leur quart en double à la passerelle. Bastien et Amaury, tous deux jeunes enseignes de vaisseau issus de la promotion 2012 de l’École Navale, sont à bord de la FLF Aconit. La frégate va ouvrir la voie devant le BPC Dixmude.

Bastien a le privilège d’entamer le franchissement, il fait encore nuit, trois heures de quart où sa vigilance sera mise à rude épreuve. Le chef du quart avec qui il travaille reste derrière lui et veille. Le moindre écart sur la route peut avoir des conséquences dramatiques sans compter le danger que représentent les embarcations qui naviguent à proximité du convoi. C’est aussi le plaisir d’assister au lever de soleil sur le désert et de vivre cette situation peu orthodoxe de naviguer au milieu des dunes.

|

| Cachet du vaguemestre de la frégate ACONIT en date du 15 mars 2015 Timbre snon annulés par SPID ROISSY mais indexation en haut d'enveloppe |

Une dizaine d’heures plus tard, Amaury est le dernier des officiers élèves à prendre le quart dans le canal. Suez et ses minarets ne vont pas tarder à apparaitre à l’horizon. Ses nerfs et sa concentration vont être éprouvés car dans peu de temps les navires du convoi vont reprendre leur autonomie avant de s’élancer en mer Rouge. A cela s’ajoutent les navires en attente du prochain convoi montant et les pêcheurs locaux.

C’est l’occasion pour Amaury de mettre en pratique les manœuvres anti-collision qu’il a déjà pu appliquer lors de ses embarquements sur les bâtiments écoles de la « ménagerie », mais cette fois ci la densité du trafic maritime est toute autre.

L’intégration des officiers-élèves dans les équipages du groupe amphibie leur permet d’être placés dans des conditions réelles et de mettre en pratique la formation polyvalente qu’ils ont reçue à l’École Navale. En partant loin, longtemps et en équipage, ces futurs officiers de Marine acquièrent une stature de chef militaire et d’experts des systèmes navals, grâce à la pratique du métier et à l’expérience de la prise de responsabilité.

Source (c) Marine nationale