Surcouf du Renard au croiseur sous-marin

Il est impossible d'évoquer Saint-Malo sans évoquer Surcouf.

Son image est partout présente intra-muros. La statue bien entendu autrefois sur les quais se trouve aujourd'hui sur les remparts. Le sabre brandi elle nous invite à un dernier "Sus aux Anglais"

Robert Charles Surcouf nait le 12 décembre 1773, à Saint-Malo, rue du Pélicot pour certains ou rue de la Bertaudière pour d'autres. Descendant d'une famille « ancienne, riche et justement considérée dans ce pays ». Fils de Charles-Ange Surcouf, sieur de Boisgris, et de Rose-Julienne Truchot de la Chesnais, il était notamment cousin de Duguay-Trouin par sa mère et par Jean Porçon de La Barbinais (1644-1687), dit le Régulus malouin.

En 1787, à seulement 13 ans et demi, il accomplit son premier voyage, comme apprenti-navigant (aspirant) sur Le Héron qui partait au cabotage. Ses parents, commerçants, le destinaient à la prêtrise. En 1790, il s'engagea dans la marine marchande comme volontaire sur L'Aurore en partance vers les Indes alors qu'il n'avait pas encore 16 ans. À vingt ans, il était déjà capitaine au long-cours de La Créole, un navire faisant du transport d'esclaves.

En 1794, il devint enseigne de vaisseau, faisant fonction de second sur la frégate La Cybelle dans l'océan Indien. Il connut son baptême du feu lors du combat de la Rivière Noire à l'île de France: La Cybelle, la frégate Prudente et la corvette Jean Bart, parvinrent à chasser deux petits vaisseaux britanniques de 50 et 44 canons qui assuraient le blocus de l'île.

Ce fut le seul combat de Surcouf dans la marine de l'État, refusant toujours par la suite le commandement de frégates, il devint rapidement corsaire et ne dépassa jamais le grade d'enseigne dans la marine militaire.

Robert Surcouf est célèbre pour le fait d'armes que constitua la prise du Kent (le 7 ou le 31 août ou encore le 7 octobre 1800 selon les sources) dans le Golfe du Bengale, capture à la suite de laquelle on le surnomme le « Roi des Corsaires ». Il est également célèbre pour sa conception de la guerre sur mer contre la Grande-Bretagne, plus orientée vers la guerre d'usure que l'affrontement d'escadres. Pour lui, il est plus efficace de saper l'économie de l'adversaire que de détruire ses navires armés.

Il finança lui-même l'armement de nombreux navires de guerre légers : l'Auguste, la Dorade, la Biscayenne, l'Edouard, l'Espadon, le Ville-de-Caen, l'Adolphe et le Renard.

Le projet Q 5 est adopté le 17 juillet 1926 par le conseil supérieur de la Marine, en présence de Georges Leygues, ministre de la Marine. Il en ordonne la construction à Cherbourg le 31 décembre 1926.

Construit à Cherbourg, en cale IV, le Surcouf est lancé le 18 octobre 1929. Presque aussitôt son existence est menacée par la conférence de désarmement naval de Londres en janvier 1930. Mais la fermeté du ministre de la Marine parvient à le sauver. Il entre en service en mai 1934.

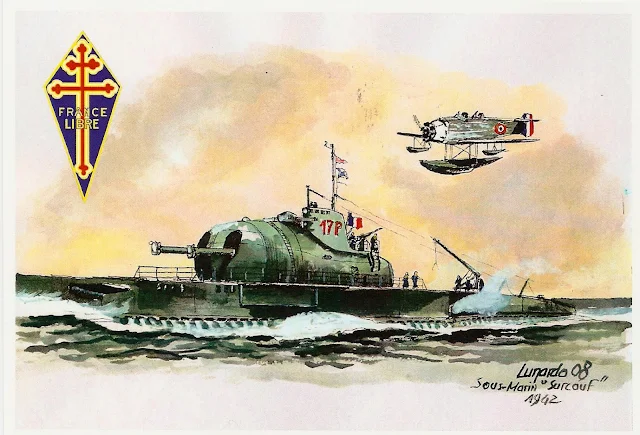

C'est le plus grand sous-marin de son époque. Il est doté d'une impressionnante tourelle d'artillerie de 185 tonnes, étanche, où sont installés deux canons de 203 mm. Trois minutes après l'ordre « chassez-partout », les pièces peuvent tirer des obus de 120 kilos à 27 500 mètres. De plus, un hydravion bi-places est logé dans un cylindre étanche, sur la coque, et permet d'élargir le champ d'exploration et d'assurer la direction de tir de l'artillerie.

A la déclaration de guerre il escorte les convois d'Halifax et des Antilles. En carénage à Brest lors de l'invasion allemande, il rejoint Plymouth sur ses seuls moteurs électriques. Réarmé par les Forces Navales Françaises Libres (FNFL), il reprend alors les escortes sur l'Atlantique.

Après 3 mois de carénage à Killery aux États-Unis, il participe en décembre 1941 au ralliement de Saint Pierre et Miquelon à la France Libre. Lorsque le Japon entre en guerre, il reçoit l'ordre de rejoindre Sydney via Tahiti.

L'histoire du sous-marin Surcouf se termine tragiquement, dans la nuit du 18 février 1942, à 75 milles du canal de Panama, dans le golfe du Mexique.Le cargo américain Thomson Lykes l'aborde et le coule (version officiellement admise). Il n'y a pas de survivants parmi les 130 membres d'équipage. Son commandant était le capitaine de frégate Louis Blaison. La coque gît depuis, par 3000 mètres de fond au Nord-Est de Colon, par 10°40'N/79 32'W.

Les cartes postales journée du sous-marin 2009 (photodiscount Nouméa) sont réalisées à partir des aquarelles du MP (r) Roberto Lunardo qui vit en Nouvelles Calédonie et membre de la Marcophilie navale.

Né à Koné en 1919, Georges Clemen s’était d’abord engagé dans l’Infanterie coloniale, en 1938 pour trois ans. Mais après le ralliement de la Calédonie à la France libre, il souscrivit un engagement dans les FNFL et s’embarqua en février 41 sur un bateau de la SLN pour rejoindre l’Australie, puis Londres. Il fut affecté au sous-marin Surcouf, qui effectua différentes missions d’escorte et participa au ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Début 1942, le Surcouf est réclamé dans le Pacifique par l’amiral d’Argenlieu. Et c’est lors de son transfert vers sa nouvelle affectation, qui aurait permis à Georges Clemen de revoir la Calédonie, qu’il est coulé dans le golfe du Mexique. Officiellement, il aurait été éperonné par un cargo américain, le Thomson Lykes. La vérité, qu’établira plus tard une commission d’enquête américaine, est toute différente : le Surcouf a été coulé par erreur par trois bombardiers américains qui l’ont pris pour un sous-marin allemand.