Tombouctou Mali Patrimoine mondial de l'Humanité en péril

Surnommée "la cité des 333 saints" ou plus banalement "la perle du désert", inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1988, elle a été un haut-lieu du tourisme mais était déjà très affectée par la présence dans le nord malien d'Al-Qaida au Maghreb islamique` .

"Les combattants d'Ansar Eddine ont détruit au moins trois mausolées de saints musulmans de la ville. Tôt samedi matin, "une équipe d'une trentaine de combattants se sont dirigés vers le mausolée de Sidi Mahmoud, dans le nord de la ville, qu'ils ont encerclé", a expliqué un témoin, travaillant pour un média local, qui a assisté à l'opération."

"Certains avaient des armes. Ils n'ont pas tiré. Alors, ils ont commencé par crier : "Allah akbar !, Allah akbar !" ("Dieu est grand ! Dieu est grand !") et avec des pioches et des houes, ils ont commencé par casser le mausolée. Quand un grand bloc du mausolée est tombé sur la tombe, ils ont commencé par crier encore "Allah Akbar !" et après, ils sont allés vers un autre mausolée", a ajouté cet homme"

"Selon plusieur témoins, les islamistes d'Ansar Eddine ont détruit les mausolées de Sidi Mahmoud, Sidi Moctar et Alpha Moya, en quelques heures. Le groupe armé qui a menacé de s'en prendre à tous les mausolées de Tombouctou a poursuivi ses destructions dimanche. Les combattants se sont attaqués à coups de houes et burins aux quatre mausolées, dont celui de Cheikh el-Kébir, situés dans l'enceinte du cimetière de Djingareyber (sud), selon un témoin présent sur les lieux."

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/07/01/la-destruction-des-remparts-protecteurs-de-tombouctou_1727539_3212.html

Désirant parcourir des terres inconnues, il quitte la France en 1816, mais ne réalise son rêve que onze ans plus tard. Il connaît d'abord deux échecs, doit revenir en France. Enfin, il se rend chez les Mauresbraknas, dans l'actuelle Mauritanie, d'août 1824 à mai 1825, pour apprendre la langue arabe et la religion musulmane.

René Caillé

Désirant parcourir des terres inconnues, il quitte la France en 1816, mais ne réalise son rêve que onze ans plus tard. Il connaît d'abord deux échecs, doit revenir en France. Enfin, il se rend chez les Mauresbraknas, dans l'actuelle Mauritanie, d'août 1824 à mai 1825, pour apprendre la langue arabe et la religion musulmane.

Comme l'a fait Jean Louis Burckhardt avant lui au Levant, il s'invente une nouvelle identité de musulman, qu'il endossera durant son voyage pour éviter de se faire tuer. Après avoir appris l'existence du prix qu'offrirait la Société de géographie au premier Européen qui pénètrerait dans la ville de Tombouctou

rendue mythique par les récits des voyageurs arabes du Moyen Âge et interdite aux chrétiens, il décide de partir, seul, par ses propres moyens, sans aide financière, sans escorte militaire, se faisant passer pour un humble lettré musulman. Parti de Boké en Guinée, le 19 avril 1827, il est ensuite retenu cinq mois — gravement atteint du scorbut — à Tiemé dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Enfin, il atteint le 20 avril 1828, Tombouctou, il est déçu de trouver une cité tombant quelque peu en ruines,,

c'est finalement Fès qu'il qualifie de « la ville la plus belle qu'[il ait] vue en Afrique ».

La pénétration coloniale française, menée par Louis Faidherbe puis Joseph Gallieni, se fait à partir du Sénégal en allant vers l’est : les français conquièrent progressivement tout le territoire de ce qui allait devenir le Soudan français puis le Mali après l’indépendance : Sabouciré en 1878, Kita en 1881, Bamako en 1883, Ségou en 1890, Nioro en 1891, Tombouctou en 1894, Sikasso en 1898, Gao en 1899. Cette conquête d’un territoire divisé en plusieurs royaumes s’est opérée par la force et par la diplomatie, les Français tentant de jouer les uns contre les autres, en faisant signer des traités, pas toujours respectés.

|

| Samory Touré |

En 1880, Joseph Gallieni découvre Bamako qui « ne renferme plus actuellement qu'un millier d'habitants » et que « rien ne distingue des autres villages de la région ».

Après son installation à Kita le 7 février 1881, Borgnis-Debordes se lance dès le 16 février 1881 vers Bamako. Le 26 février 1881, l'armée française bat en retraite devant l'armée de Samory Touré à Kéniéra. Le 1er février 1883, Gustave Borgnis-Desbordes, entre dans Bamako et débute la construction du fort le 5 février.

Samory Touré fonde un Empire, le Ouassoulou, qui s'étend sur une grande partie du pays malinké, correspondant à l'actuel Mali et la Guinée et atteignant les zones forestières de Sierra Leone et du Liberia.

L’armée était composée de Sofas bien entraînés et équipés de fusils, achetés avec les revenus tirés de la vente d'esclaves. Samory Touré résiste longtemps contre les troupes coloniales françaises, dirigées successivement par Gustave Borgnis-Desbordes, Joseph Gallieni, Louis Archinard. Samory Touré est arrêté par les Français dirigés par le capitaine Gouraud à Guélemou (Côte d'Ivoire). Il est déporté au Gabon où il meurt en 1900.

Le roi Tiéba Traoré du Kénédougou était allié des Français. Son frère et successeur, Babemba Traoré s'oppose aux français pour résister à leur visée expansionniste. Sikasso, capitale du royaume, est prise le 1er mai 1898 malgré son tata, muraille défensive. Babemba, qui refuse de se rendre, se donne la mort.

Vers la fin de 1893, le gouvernement jugeant que la conquête du Soudan était complètement finie, plaça, à la tête des nouveaux territoires, un gouverneur civil, M. Grodet, et un commandant supérieur, le lieutenant-colonel Bonnier, de l’artillerie de marine.

Le bassin du Moyen-Niger avait bien été purgé des nombreuses bandes d’Ahmadou, mais personne n’avait encore pu pénétrer dans la ville sainte, Tombouctou la mystérieuse, dans la crainte de surexciter à nouveau le fanatisme des ennemis.

Pourtant, en 1889, le lieutenant de vaisseau Caron, commandant la canonnière le Niger, avait débarqué à Kabara, avant-poste de Tombouctou, à 10 kilomètres de la ville.

Le 28 décembre l893, l’enseigne de vaisseau Aube, qui s’était aventuré aux environs de Kabara, fut surpris par une bande de Touaregs et massacré avec les quelques hommes qui l’accompagnaient. Le commandant de la flottille, le lieutenant de vaisseau Boiteux, jugea nécessaire d’occuper Tombouctou et marcha sur elle avec une petite troupe de matelots. Il y entra sans coup férir le 1er janvier et s’installa dans deux maisons crénelées au nord et sud de la ville.

Prévenu aussitôt, le lieutenant-colonel Bonnier accourut avec des renforts : 3 compagnies de tirailleurs soudanais, commandés par les capitaines Tassard, Pansier et Philippe, 4 pièces de 80 mm et 2 de 4.

Cette colonne arrivait le 4 janvier au matin, par voie fluviale, et, le même jour, à 4 heures, entrait à Tombouctou. Le lieutenant de vaisseau Boiteux repartit aussitôt rejoindre sa flottille. Les troupes se reposèrent toute la journée.

Des renseignements ayant signalé au colonel la présence de campements touaregs dans les environs de la ville, il organisa une reconnaissance chargée d’en débarrasser la contrée et de venger la mort de l’enseigne de vaisseau Aube.

Le vrai trésor de Tombouctou est constitué par un ensemble de près de cent mille manuscrits détenus par les grandes familles de la ville. Ces manuscrits, dont certains datent de l'époque préislamique remontant au XIIe siècle, sont conservés depuis des siècles comme des secrets de famille.

Samory Touré fonde un Empire, le Ouassoulou, qui s'étend sur une grande partie du pays malinké, correspondant à l'actuel Mali et la Guinée et atteignant les zones forestières de Sierra Leone et du Liberia.

L’armée était composée de Sofas bien entraînés et équipés de fusils, achetés avec les revenus tirés de la vente d'esclaves. Samory Touré résiste longtemps contre les troupes coloniales françaises, dirigées successivement par Gustave Borgnis-Desbordes, Joseph Gallieni, Louis Archinard. Samory Touré est arrêté par les Français dirigés par le capitaine Gouraud à Guélemou (Côte d'Ivoire). Il est déporté au Gabon où il meurt en 1900.

|

| Saint-Louis du Sénégal : Samory Touré débarque du bateau qui le ramène à Saint Louis |

|

| Détail de la carte postale ci-dessus |

Le roi Tiéba Traoré du Kénédougou était allié des Français. Son frère et successeur, Babemba Traoré s'oppose aux français pour résister à leur visée expansionniste. Sikasso, capitale du royaume, est prise le 1er mai 1898 malgré son tata, muraille défensive. Babemba, qui refuse de se rendre, se donne la mort.

Vers la fin de 1893, le gouvernement jugeant que la conquête du Soudan était complètement finie, plaça, à la tête des nouveaux territoires, un gouverneur civil, M. Grodet, et un commandant supérieur, le lieutenant-colonel Bonnier, de l’artillerie de marine.

Le bassin du Moyen-Niger avait bien été purgé des nombreuses bandes d’Ahmadou, mais personne n’avait encore pu pénétrer dans la ville sainte, Tombouctou la mystérieuse, dans la crainte de surexciter à nouveau le fanatisme des ennemis.

Pourtant, en 1889, le lieutenant de vaisseau Caron, commandant la canonnière le Niger, avait débarqué à Kabara, avant-poste de Tombouctou, à 10 kilomètres de la ville.

Le 28 décembre l893, l’enseigne de vaisseau Aube, qui s’était aventuré aux environs de Kabara, fut surpris par une bande de Touaregs et massacré avec les quelques hommes qui l’accompagnaient. Le commandant de la flottille, le lieutenant de vaisseau Boiteux, jugea nécessaire d’occuper Tombouctou et marcha sur elle avec une petite troupe de matelots. Il y entra sans coup férir le 1er janvier et s’installa dans deux maisons crénelées au nord et sud de la ville.

Prévenu aussitôt, le lieutenant-colonel Bonnier accourut avec des renforts : 3 compagnies de tirailleurs soudanais, commandés par les capitaines Tassard, Pansier et Philippe, 4 pièces de 80 mm et 2 de 4.

Cette colonne arrivait le 4 janvier au matin, par voie fluviale, et, le même jour, à 4 heures, entrait à Tombouctou. Le lieutenant de vaisseau Boiteux repartit aussitôt rejoindre sa flottille. Les troupes se reposèrent toute la journée.

Des renseignements ayant signalé au colonel la présence de campements touaregs dans les environs de la ville, il organisa une reconnaissance chargée d’en débarrasser la contrée et de venger la mort de l’enseigne de vaisseau Aube.

Le vrai trésor de Tombouctou est constitué par un ensemble de près de cent mille manuscrits détenus par les grandes familles de la ville. Ces manuscrits, dont certains datent de l'époque préislamique remontant au XIIe siècle, sont conservés depuis des siècles comme des secrets de famille.

Ils sont pour la plupart écrits en arabe ou en peul, par des savants originaires de l'ancien empire du Mali et contiennent un savoir didactique notamment dans les domaines de l'astronomie, de la musique, de la botanique…

Des manuscrits plus récents couvrent les domaines du droit, des sciences, de l'histoire (avec d'inestimables documents comme le Tarikh el-Fettash (Chronique du chercheur) de Mahmoud Kati sur l'histoire du Soudan au xve siècle et le Tarikh es-Sudan (Chronique du Soudan) d'Abderrahmane Es Saâdi au XVIIe siècle), de la religion, du commerce.

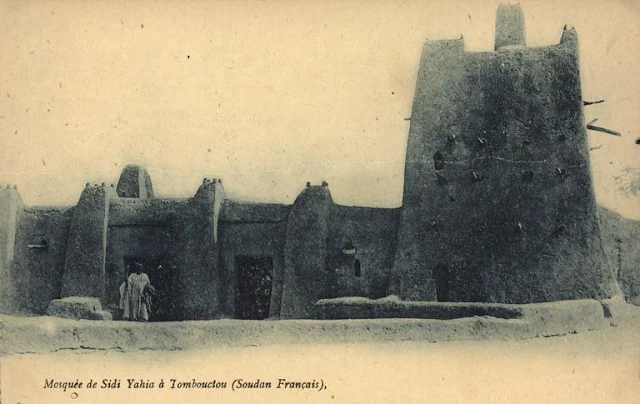

L'ensemble des maisons est construit en banco mais à Tombouctou le crépi est remplacé par un parement en pierres. Les trois mosquées de la ville, Djingareyber, Sidi Yahiya et Sankoré, sont la mémoire de l'apogée de la ville. Seule la première se visite.

On peut aussi visiter les restes des maisons qui abritèrent René Caillé, le major Alexander Gordon Laing et le docteur Heinrich Barth, dont certaines ont été transformées en musée.

Les cartes postales sont extraites des collections de : J-M Bergougniou, PH. David, B. Gardi, G. Meurillon, et du Mus. der Kulturen (Basel) qui ont été rassemblées par L'UNESCO en un CD-ROM Mémoire du Monde Cartes postales de l'Afrique de l'Ouest (1895-1930)

.jpg)

+-+Le+Minou+-+21.01.2013+BH+(56)++%5BRe%CC%81solution+de+l'e%CC%81cran%5D.JPG)

+-+Le+Minou+-+21.01.2013+BH+(70)++%5BRe%CC%81solution+de+l'e%CC%81cran%5D.JPG)