|

| Carte Marine îles des apôtres photo JM Bergougniou |

Poursuivant sa route vers l'Est l'expédition de Marion rencontra, dix jours plus tard d'autres îles réparties en deux groupes séparés par une centaine de kilomètres Les plus occidentales reçurent le nom d’« Iles Froides » et les plus orientales ce' lui d’« Ile Aride » et d'Ile de la Possession ».

|

| îles des apôtres photo JM Bergougniou |

Ce sont ces différentes îles qui constituent l'archipel des Crozet rattaché au Gouvernement Général de Madagascar depuis 1924. Cet archipel comprend six îles principales entourées d'un certain nombre d îlots et de récifs.

|

| Crozet les Moines photo JM Bergougniou |

La superficie totale du groupe est estimé à 500 kilomètres carrés- Ces îles sont comprises entre 50° 30 et 52° 30" de longitude Est et sont situées par 46° 30’ de latitude. En voici un bref aperçu.

|

| Crozet les Moines photo JM Bergougniou |

L’ile aux Cochons, l’une des îles Froides de Marion, doit son nom au fait qu'il y a 100 ans, des chasseurs de phoques, américains pour la plupart, y introduisirent de nombreux porcs destinés à leur alimentation. Ces porcs qui se nourrissaient exclusivement de manchots avait une chair d’un goût assez désagréable, si l’on en croit les récits de ces chasseurs.

|

| île aux Cochons photo JM Bergougniou |

L'île aux Cochons, de forme circulaire, a une dizaine de kilomètres de diamètre Son point culminant atteint 610 mètres

|

| île aux Cochons photo JM Bergougniou |

De nombreuses cascades parviennent du sommet de la montagne et coulent sur le versant oriental de l’ile, la mieux abrité du vent et sur lequel on peut aborder sans trop de difficulté.

|

| île aux Cochons photo JM Bergougniou |

Les anciens chasseurs installèrent là, au fond d une anse bien abritée, quelques cabanes qui servirent ensuite de dépôt de vivres.

Les Iles des Apôtre. situées un peu au Nord-Est de la précédente, doivent leur nom au fait qu'elles sont au nombre de douze. Les deux principales ont quelques kilomètres de long ; quant aux autres, ce sont des îlots inaccessibles.

|

| île des pingouins photo JM Bergougniou |

L'ile des Pingouins ou île Inaccessible est la plus méridionale de l'archipel Marion ne la vit pas et sa découverte, due au navire français l'Héroïne, remonte à 1837 .

|

| île des pingouins photo JM Bergougniou |

Haute de 300 mètre, cette île est limitée de tous côtés par de hautes falaises peuplées par une multitude d'oiseaux de mer. Personne n’est encore parvenu à y débarquer.

L’ile de la Possession fait partie du groupe oriental. C’est la principale de tout l'archipel et c’est également celle dont l'accès est le plus facile. Elle n’a pas moins de 30 km de long sur une quinzaine de large Sa partie centrale est occupée par une chaîne montagneuse, haute de 1.500 m. Les rivières et les cascades y sont nombreuses.

|

| île de la Possession photo JM Bergougniou |

La côte orientale, protégée de la grosse boule de l’Ouest, offre quelques baies assez bien abritées.

|

| île de l'Est photo JM Bergougniou |

|

L'ile de l’Est, l'ancienne île Aride de Marion, est la plus orientale de l'archipel Elle est également très montagneuse et ses sommets se dressent jusqu’à 1.200 m

|

| île de la Possession photo JM Bergougniou |

|

Les différentes îles de l'archipel sont donc toutes très montagneuses. Il ne semble pas exister de glacier, mais les plus élevées, l’ile de la Possession et l’ile de l’Est, ont des neiges éternelles. Les versants de ces iles, libres de neige pendant une bonne partie de l’année, sont en partie recouverts de vastes prairies d'Acaena ;

|

| Chou de Kerguelen photo JM Bergougniou |

|

les choux de Kerguelen y sont très nombreux. Quant aux arbres, ils manquent totalement. L'eau douce se rencontre par tout en abondance. Le climat des Crozet est très voisin de celui des Kerguelen. La température y varie en général entre 5“ et 10", Le pluies et les chutes de neige sont fréquentes et les vents d'une grande violence.

|

| BUS Eléphants de mer - photo JM Bergougniou |

La mer ne gèle jamais autour de l'archipel. Mais les icebergs sont assez fréquents dans ces parages et, fait curieux, ils semblent plus nombreux qu’aux Kerguelen.

|

| Port Alfred Manchotière photo JM Bergougniou |

|

La faune des iles Crozet est assez pauvre. Elle comprend principalement des oiseaux de mer. parmi lesquels les manchots et les albatros sont les plus nombreux. A l’intérieur du pays, autour des étangs, les canards sauvages ne sont pas rares. Sur certaines iles du groupe, on rencontre de nombreux lapins. Les éléphants de mer viennent chaque année très nombreux le long des côtes- On rencontre en outre aux Crozet le phoque à fourrure dont la peau, très recherchée, est utilisée sous le nom de loutre de mer

Les baleines sont également fréquentes dans ces parages, mais, à l'inverse des phoques, elles ne viennent que pendant l’hiver. Les iles Crozet constituent actuellement un Parc National où la chasse est interdite.

|

| BUS Eléphant de mer et skua photo JM Bergougniou |

|

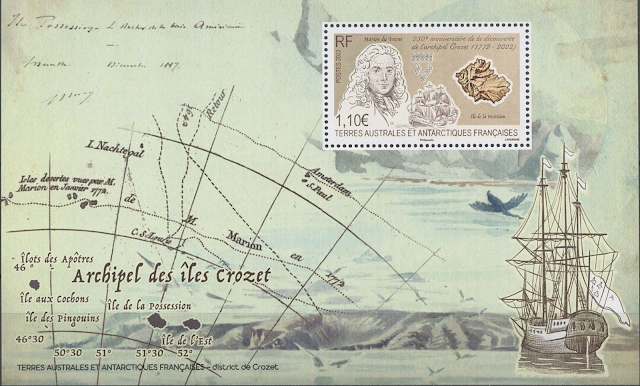

Marion, lorsqu’il découvrit cet archipel, donna l'ordre à son lieutenant Crozet, de débarquer sur l’ile principale, celle qui porte le nom de l'Ile de la Possession et d'en prendre possession au nom du Roi.

|

| Crozet Implantation d'un camp de phoquiers photo JM Bergougniou |

|

Dès 1802, des chasseurs de phoques fréquentèrent les Crozet, et plusieurs d'entre eux séjournèrent là plusieurs année» consécutives. Les rares expéditions scientifiques qui passèrent aux îles Crozet ne purent y débarquer ou n’y séjournèrent que quelques heures à peine.

La première fut celle de Ross en 1840, puis celle du Challenger en 1873. L'année suivante, le navire américain Monongahela y fit une brève escale.

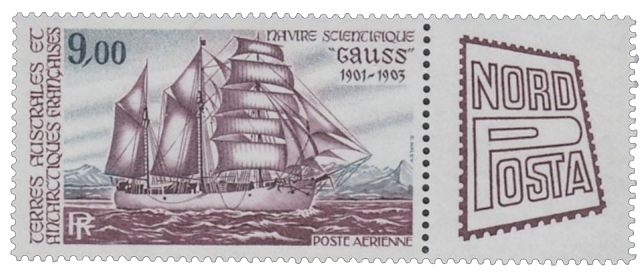

Enfin, le» membres de l'expédition allemande du Gauss touchèrent l’ile de In Possession en 1902. A l'heure actuelle, les Crozet demeurent encore les iles les moins bien connues de toutes les terres subantarctiques de l'Océan Indien austral-

Aucune expédition scientifique n’a exploré l'intérieur du pays dont l'étude peut ménager d'intéressantes surprises Ainsi, au point de vue géologique, on ignore leur constitution exacte. Les îles sont certainement en partie volcanique, comme les autres îles de l’Océan Indien. Certains navigateurs ont observé que les côtes étaient en partie de nature basaltique.

Il y a peu d’années encore, on pensait qu'il en était de même de l'archipel de Kerguelen, de l’ile Heard, etc.. De récentes explorations ont montré que la constitution de ces différentes îles était en réalité beaucoup plus complexe. Il est permis de penser qu’il en sera de même des Crozet.

|

Crozet chaudron de phoquiers photo JM Bergougniou |

|

En plus des chasseurs de phoques et des quelques expéditions dont je viens de parler, les iles Crozet ont servi de refuge à de nombreux naufragés. L aventure tragique des naufragés du Tamaris mérite à ce propos d’être contée. Le 18 septembre 1887, on trouvait sur la plage de Freemantle en Australie, un albatros mort.au cou duquel était attaché un morceau de fer-blanc portant 1 inscription suivante : Douze naufragés sont réfugiés sur les iles Crozet. 3 aoûl 1887.

Il s'agissait des naufragés du trois-mâts Tamaris, allant de Bordeaux en Nouvelle-Calédonie. Le Ministère de la Marine, immédiatement avisé, chargea l'aviso Meurthe de se rendre aux Crozet. Arrivée en novembre, la Meurthe fouilla tout l'archipel et, en visitant le dépôt de vivres établi, plusieurs années auparavant. sur l'ile aux Cochons, s’aperçut que les naufragés du Tamaris avaient séjourné là. La cabane était vide, mais on trouva un papier sur lequel l'un des rescapés racontait le naufrage Le 9 mars, le Tamaris s'était brisé sur les falaises de l'île aux Pingouins.

A l’aide de leurs embarcations qu'ils avaient pu sauver, les naufragés gagnèrent l'île au Cochon où ils demeurèrent jusqu'au 30 septembre. Pensant qu’on ne viendrait jamais les chercher, ils essayèrent de gagner l'ile de la Possession, sur laquelle ils pensaient trouver un autre dépôt de vivres. Espérant les trouver sur cette dernière ile, la Meurthe s’y rendit, mais ne trouva personne- Poursuivant ses recherches, la Meurthe gagna l’ile de l'Est où se trouvaient sept hommes. Ce n’étaient malheureusement pas les naufragés du Tamaris, mais des Américains que l'on avait déposés là, deux mois auparavant et qu'un navire devait reprendre quelques mois plus tard, une fois leur campagne terminée.

Ils ignoraient complètement la perte du Tamaris et ne purent fournir le moindre renseignement sur les naufragés.

On n'entendit plus jamais parler d’eux, leur tentative de vouloir gagner l’ile de la Possession, à bord de leur frêles embarcations, leur ayant été fatale.