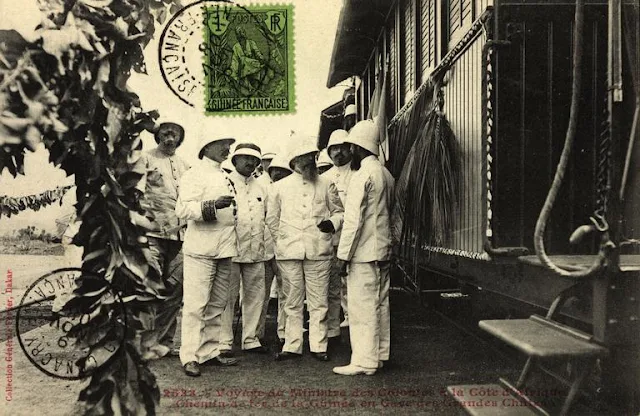

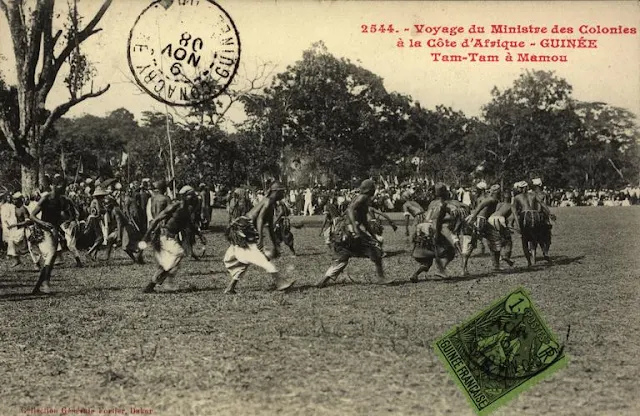

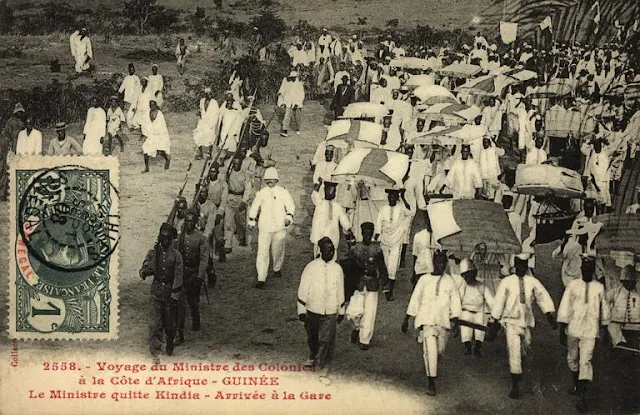

Le Ministre des Colonies à la côte d'Afrique (2) 1908

Nous évoquons le voyage du Ministre des Colonies Milliès-Lacroix à la côte d'Afrique.

Nous évoquons le voyage du Ministre des Colonies Milliès-Lacroix à la côte d'Afrique. Belle époque où les ministres voyageaient à leurs frais (et oui ça a existé) même s'ils ont emprunté le temps d'une croisière le CHASSELOUP-LAUBAT croiseur protégé à partir de Dakar.

Rappelons que nous sommes en 1908. Il n'y a pas de route littorale de Dakar à Lagos, pas d'avions, pas d'aéroports, pas de télévisions et peu de radios. C'est la carte postale qui va servir à faire connaître les pays visités et le voyage du ministre qui sera repris a posteriori par la presse.

Le ministre embarque à Lisbonne et gagne Dakar (Messageries Maritimes).

C'est de là qu'il embarque pour faire sa tournée : la Guinée et Conakry, la Côte d'Ivoire qui ne connait pas encore Abidjan, le Dahomey et Porto-Novo.

Milliès-Lacroix, du 18 avril au 22 mai, ne visitera pas le Soudan, se limitant à une approche surtout côtière, qui le mènera de Dakar à Cotonou, découvrant successivement "le Sénégal, la Guinée, la Côte d'ivoire, et enfin le Dahomey (actuel Bénin).

Milliès-Lacroix, du 18 avril au 22 mai, ne visitera pas le Soudan, se limitant à une approche surtout côtière, qui le mènera de Dakar à Cotonou, découvrant successivement "le Sénégal, la Guinée, la Côte d'ivoire, et enfin le Dahomey (actuel Bénin).

«Je vais là-bas pour voir et pour savoir, je n'y vais pas pour chercher des sensations ou des hommages, mais des impressions utiles et une documentation profitable; aussi ai-je donné l'ordre de réduire au minimum les réceptions officielles, de supprimer les fêtes et les présentations inutiles. » (propos repris par le Bulletin de la Quinzaine Coloniale du 10/04/1908).

Le Photographe Edmond Fortier

Photographe professionnel installé à Dakar, Fortier a été actif une trentaine d’années et il a édité ses clichés en cartes postales sous la forme d’un collection générale de l’AOF Fortier Dakar. Ses clichés ont été utilisés par de nombreux écrivains, ou reporters, dont Sonolet, et par l’Agence économique de l’AOF, qui les a réédités pour l’exposition coloniale de 1931.

Fortier a pris des centaines de clichés à travers toute l'Afrique occidentale et effectué de nombreux reportages, notamment le voyage du ministre des colonies Milliès-Lacroix, en 1906-1909, qui a fait l'objet d'une série spéciale de cartes postales, sous le titre "Voyage du ministre des Colonies à la côte d'Afrique".

Le Chasseloup Laubat est un croiseur de 2ème classe de la Classe FRIANT

La classe Friant fut une classe de trois croiseurs protégés construite par la marine française entre 1891 et 1895.

Le Friant et ses sister-ships, le Bugeaud et le Chasseloup Laubat, furent mis en service au commencement de la dernière décennie du XIXe siècle.

Justin Napoléon Samuel Prosper, comte, puis 14e marquis de Chasseloup-Laubat est un homme politique français né à Alexandrie(Italie) le 29 mars 1805 et mort à Versailles le 29 mars 1873. Il fut ministre de la marine et des colonies du 24 novembre 1860 à 1869 puis ministre présidant le Conseil d'État du 17 juillet 1869 au 2 janvier 1870http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosper_de_Chasseloup-Laubat

Le Chasseloup Laubat est un croiseur de 2ème classe de la Classe FRIANT

La classe Friant fut une classe de trois croiseurs protégés construite par la marine française entre 1891 et 1895.

Le Friant et ses sister-ships, le Bugeaud et le Chasseloup Laubat, furent mis en service au commencement de la dernière décennie du XIXe siècle.