Des nouvelles de DDU

Raid 1 2012 2013

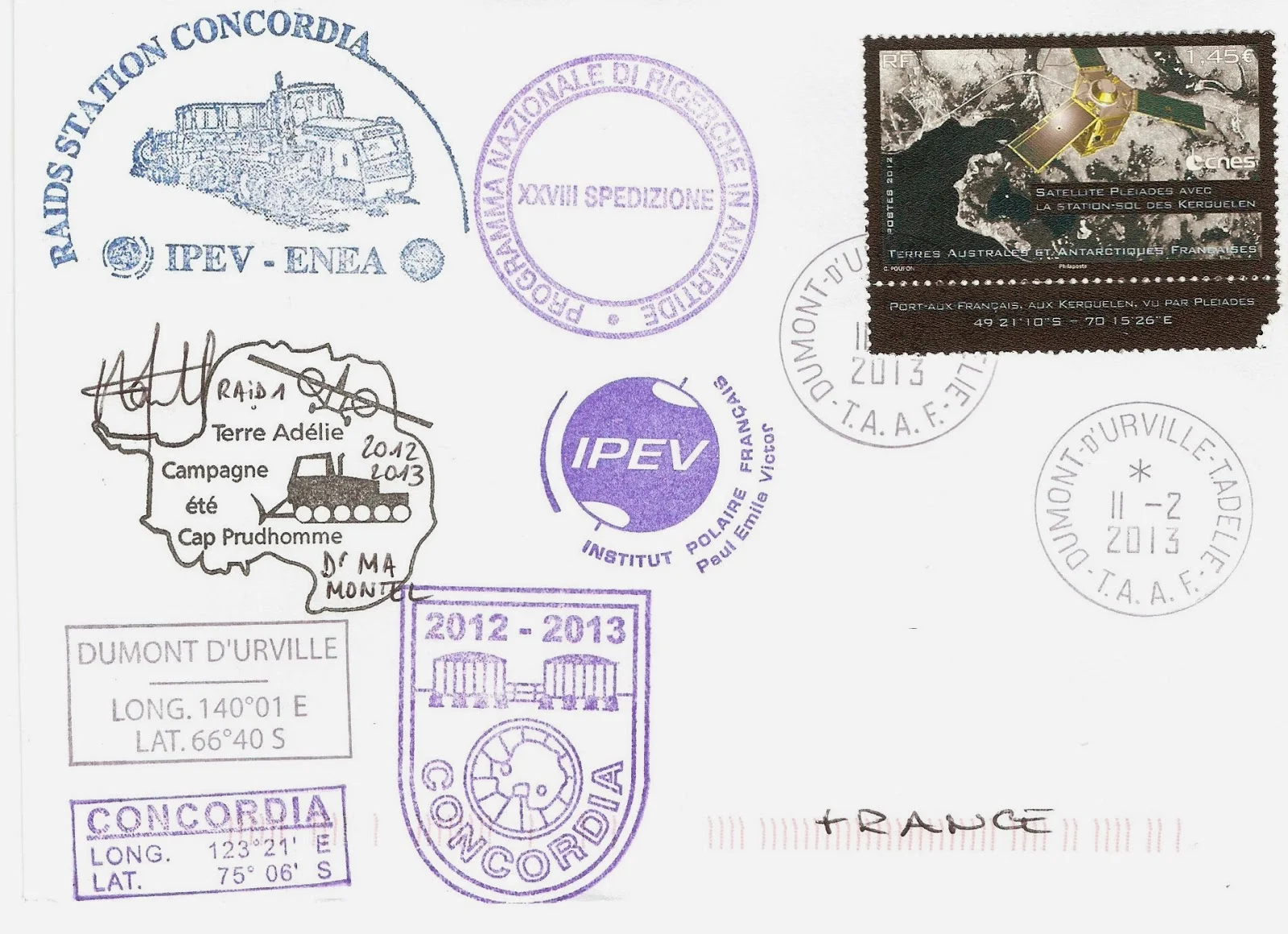

Au courrier hier deux plis venus de terre Adélie. Un an jour pour jour que ces plis ont été oblitérés à Dumont D'Urville en Terre Adélie.

Ils ont été postés par le médecin du raid M-A Montel que j'avais rencontré comme médecin du Marion Dufresne.

|

| retour d'un séjour à Rallier du Baty Kerguelen JL Birien MA Montel |

Ils ont voyagé jusqu'à la base franco-italienne de Concordia par le train de tracteurs qui approvisionne cette base.

|

| TAD DDU 11-2-2013 |

La base antarctique Concordia est une station de recherche permanente franco-italienne en Antarctique au Dôme C sur le Plateau Antarctique. Avec la base américaine Amundsen-Scott au Pôle Sud et la russe Vostok, Concordia est une des trois stations à l'intérieur du continent Antarctique.

Active depuis 1997, elle permet l'hivernage depuis 2005 ; durant cette période, elle peut accueillir une quinzaine de personnes, contre une quarantaine l'été.

La base Concordia se trouve à 1 108 km de la base Dumont d'Urville.

|

| photo Stephen Hudson |

|

| TAD DDU 11-2-2013 |

L'année dernière j'avais reçu plusieurs plis d'Emmanuel Lepage qui avait participé à ce même raid en tant que chauffeur...

"Je vous écris depuis le 69e parallèle sud, au cœur de l'antarctique, dans une petite caravane où nous tenons à dix, au cœur d'une tempête de neige. Dehors il fait moins 16, nous sommes à 1 395 mètres d'altitude, le vent souffle en rafale. Trente secondes dehors et nous sommes des bonshommes de neige méconnaissables.Depuis hier, François [le frère d'Emmanuel, photographe] et moi sommes chauffeurs sur le raid qui va de Dumont d'Urville à Concordia. Chacun un tracteur de 550 chevaux et l'on roule sur la banquise à 10 km/h sur une distance de 1 300 kilomètres.C'est hallucinant !

|

| Musée Portuaire Dunkerque Emmanuel Lepage Voyage aux îles de la Désolation |

Hier fut notre première journée. Arrivés la veille à Dumont d'Urville après 15 jours de mer dont huit bloqués dans la glace de mer, enfin nous avons atteint l'Antarctique. Nous avons bien cru jusqu'à la dernière minute (et ce n'est pas une image) que nous n'allions pas faire le raid. Du moins en ce qui me concerne. Il s'en est fallu d'un cheveu. Décidément le suspense fut à rebondissements et nous a mis à rude épreuve. Nous avons été formés en quelques heures et dès le premier soir nous dormions sur les hauteurs dans notre caravane prête à partir.À peine avons-nous pu découvrir Dumont d'Urville. Nous n'y avons mis les pieds que pour quatre petites heures et nous fumes débarqués par hélico à la base de Cap Prud'homme sur la côte, base de départ et de préparation du raid. Autant dire que nous n'avons rien vu de la base.

|

| Emmanuel Lepage Voyage aux îles de la Désolation |

L'arrivée mardi aux abords de l'Antarctique après avoir franchi ce mur qu'a constitué sept jours durant le pack fut sans doute l'un des plus beaux spectacles qu'il m'a été donné de voir : autour de nous ces immenses paquebots que constituent les icebergs flottants sur une mer d'huile. Ils s'y réfléchissaient comme sur un miroir. L'Astrolabe n'avait jamais aussi peu bougé... même au port !Nous attendons maintenant que la tempête se calme pour reprendre la route. Là, inutile d'y penser, la visibilité est de moins de deux mètres… et encore le vent dans le dos. Autour de nous sept mécanos aguerris qui font ce raid depuis des années et un médecin, lui aussi bien rodé à cette aventure. Imaginer que nous roulons jusqu'a 12 heures par jour. Il faut ensuite faire le plein de ces machines (c'est ma tâche et celle de François, un jour sur deux)... C'est du boulot d'être pompiste polaire sur des machines qui consomment jusqu'à mille litres par jour ! Surtout après douze heures de route, dans un froid... polaire ! C'est très physique... oui, j'en entends pouffer !

Emmanuel Lepage

Voyage aux îles de la Désolation

Donc, aujourd'hui, repos. On fait connaissance avec nos compagnonsd'aventure. Dessiner dehors est pour le moins aléatoire... Cette journée de repos n'est pas du luxe car les dernières nuits furent très courtes. Il nous reste encore neuf jours pleins de route... si du moins la tempête se lève. Là, deux des plus expérimentés sont dehors pour bouger les machines qui commencent à disparaître sous les congères. Interdiction formelle pour les autres de sortir, la visibilité étant nulle. Alors, je vous écris… Voilà, se réalise ce rêve que nous portions depuis 18 mois maintenant. Rêve qui fut chaque jour fort compromis.C'est un miracle."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151186157207581&id=131295997580

|

| Emmanuel Lepage photo JM Bergougniou |

http://www.youtube.com/watch?v=qDsYuC3sgVY

http://www.gdargaud.net/Antarctica/DomeC_Fr.html

http://armelleenantarctique.blogspot.fr/2013_01_01_archive.html