Honoré Joseph Antoine Ganteaume

préfet maritime du 6ème arrondissement

Une lettre envoyé de Nantes (42) et adressé "au citoyen H Ganttaume préfet maritime du sixième arrondissement à Toulon" va nous permettre d'évoquer ce marin qui aura su malgé quelques actions contestables garder la confiance de l'empereur. Ganteaume a été nommé à Toulon en 1802. Peut-être n'at-il pas oublé qu’il a réussi à faire passer la Muiron miraculeusement à travers la croisière anglaise, pour le débarquer sans encombre à Fréjus?

Peut-être n'at-il pas oublé qu’il a réussi à faire passer la Muiron miraculeusement à travers la croisière anglaise, pour le débarquer sans encombre à Fréjus?

C’est aussi à lui que reviendra la charge d’organiser le débarquement éventuel en Angleterre, à partir du camp de Boulogne ; mais il fut immobilisé par le blocus de Cornwallis.

Honoré Joseph Antoine Ganteaume

Honoré Joseph Antoine Ganteaume naît le 13 avril 1755 à La Ciotat et est baptisé le même jour. Il est le fils d'Antoine Ganteaume, capitaine de marine marchande, et de Catherine Gasquet.

Il se destine de bonne heure au service de la marine et débute dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Il est officier auxiliaire en 1778 et devient sous-lieutenant de vaisseau en 1786.

Élevé au grade de capitaine de vaisseau après sa sortie des prisons d'Angleterre, où il avait été conduit au commencement de 1793, il est chef de division en 1795 ; contre-amiral sous le Directoire.

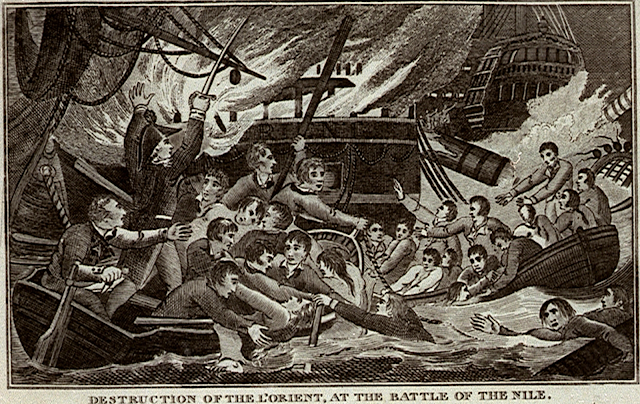

Abandon du vaisseau l’Orient en feu à Aboukir. Ganteaume fait partie des survivants du drame.

Sous les ordres du commandant en chef de la flotte François Paul de Brueys d'Aigalliers il est le chef d'état-major sur l’Orient lors de la bataille d'Aboukir (1798) et échappe à la destruction du navire en feu dont il ordonne l'évacuation.

|

| Toulon la grosse tour © JM Bergougniou |

Il part alors à Brest où il prend la tête d'une escadre de secours devant porter des renforts à l'armée d'Égypte. Il appareille en janvier 1801 mais ses hésitations lui valent de rester enfermé deux mois dans Toulon, et d'arriver près des côtes égyptiennes sans oser faire débarquer ses troupes. En cela, il a une lourde part de responsabilité dans la perte de l'Égypte.

|

| Saint-Domingue la forteresse © JM Bergougniou |

Conservant cependant la confiance du Premier consul, Ganteaume poursuit une belle carrière puisqu'il commande l'escadre de Méditerranée de 1800 à 1802. En février 1802 il emmène les troupes de l'expédition de Saint-Domingue.

La même année, il est nommé préfet maritime de Toulon en remplacement de Vence, et enfin Vice-amiral le 30 mai 1804. Il commande les flottes de l'Atlantique jusqu'en 1806 (il n'ose pas sortir de Brest pour rejoindre Villeneuve avant Trafalgar) et celles de la Méditerranée de 1808 à 1810.

Dans le cadre de cette dernière fonction, il commande l'expédition de ravitaillement de Corfou en février 1808, avec notamment Cosmao, Lhermite et Dubourdieu sous ses ordres, mais est incapable d'apporter la moindre aide à l'armée d'Espagne. Il est nommé en 1808 inspecteur général des côtes de l'Océan.

Comte d'Empire en 1810, Napoléon le nomme « colonel commandant le bataillon des marins de la Garde » le 1er août 1811.

Nommé président du conseil d’administration de la marine créé par le décret impérial du 24 juillet 1810, Ganteaume devient, à côté du ministre de la marine le vice-amiral Decrès, le conseiller et interlocuteur privilégié de Napoléon dans son entreprise de reconstitution de la marine française.

L’empereur le consulte notamment au sujet des questions de formation des matelots dans les conditions du blocus anglais des ports français. Ganteaume préconise la construction de flottilles composées de bricks sur lesquels s’exerceraient les matelots. Sous la présidence de Ganteaume, le conseil de marine surveille la réalisation du programme de reconstitution de la marine impériale esquissé par l’empereur en 1810.

Sous la Restauration, il est aussi pair de France en 1815 puis Inspecteur des classes. Il vote la mort du maréchal Ney lors de son procès. Le roi le nomma pair de France le 17 août 1815.

Il meurt à La Pauline le 28 novembre 1818 près d'Aubagne, et repose au cimetière d'Aubagne

En témoignent ses changements de noms puisqu’il faut attendre 1870 pour que La Roche-sur-Yon s’impose après huit mutations qui la virent s’appeler Napoléon (sous le Premier Empire, les Cent-jours et la Deuxième République), Bourbon-Vendée (sous la Restauration), Napoléon-Vendée (sous le Second Empire).

En témoignent ses changements de noms puisqu’il faut attendre 1870 pour que La Roche-sur-Yon s’impose après huit mutations qui la virent s’appeler Napoléon (sous le Premier Empire, les Cent-jours et la Deuxième République), Bourbon-Vendée (sous la Restauration), Napoléon-Vendée (sous le Second Empire).