«Le stock d'or de la Banque de France constitue le trésor de guerre. Ce stock est considérable. Il n'est pas inépuisable. » Dans son numéro daté du 8 mars 1940, le Journal des Finances souligne avec raison l'importance vitale des réserves d'or de la France, alors que les Etats-Unis, au nom de leur neutralité dans le conflit, imposent la règle du cash and carry, « payer et transporter » : les achats de matériel militaire doivent se régler en dollars ou en métal précieux. Mais ce que le journal ne dit pas, car la chose doit rester totalement secrète, c'est que ce trésor, gage ultime de la France, ne se trouve plus à Paris et va même bientôt connaître une odyssée digne de l'époque des galions.

Les réserves de la Banque de France sont décidément nomades. En 1870, elles avaient trouvé refuge dans le port de Brest, prêtes à partir en Grande-Bretagne. En 1914, elles sont mises à l'abri dans des caches du Massif central. Dès 1939, avant même le déclenchement du conflit, elles rejoignent 91 dépôts au Sud, à l'Ouest et au Centre : 756 tonnes de métal précieux sont ainsi acheminées par camion au Puy. Pour faciliter le transport, on transforme en lingots les pièces d'or, que les Français patriotes avaient apportées durant la Première Guerre mondiale.

Le plus incroyable est que la BRI a accepté, ainsi que la Banque d'Angleterre, où cet or avait été mis à l'abri. Comme le remarque alors le JdF, on aurait pu au moins gagner du temps et porter la question devant le « tribunal arbitral prévu par les accords de La Haye ».

En revanche, grâce à la diligence de la Banque de France et à l'efficacité de la Royale, les Allemands ne récupéreront pas une once de l'or français. Lorsque, dès le 16 juin 1940, une semaine avant l'armistice, un général allemand se présente rue de La Vrillière et demande : « Où est l'or ? », on le conduit dans les caves, qui sont vides. Même les billets dits de « la réserve du gouverneur » se sont volatilisés : ils ont gagné l'Angleterre par les ports de la Manche et de la Bretagne. Ils reviendront à hauteur de 7 milliards de francs dans des avions anglais pour être parachutés à la Résistance.

Quant à l'or, il s'en faut de peu qu'il ne tombe dans les mains nazies. Notamment à cause des tergiversations du gouvernement, qui refuse l'aide américaine. Début juin, le président Roosevelt propose d'envoyer un croiseur et deux destroyers pour « transporter en lieu sûr tout l'or restant en France ». Pour contourner le Neutrality Act, qui interdit de transporter sur un navire de guerre de l'or monétaire « appartenant à un Etat belligérant », un astucieux montage juridique est même mis au point : l'or serait, au départ, « vendu » aux Etats-Unis, et « racheté », au même prix bien sûr, par la France à son arrivée à New York. Mais le gouvernement français est divisé : « Les ministres qui déjà opinent pour l'armistice veulent que la France garde son or ». L'affaire, si l'on peut dire, tombe à l'eau, et c'est la Royale qui doit organiser en catastrophe la mise à l'abri du stock d'or restant en France.

A la vérité, ce dernier a bien maigri depuis septembre 1939. Plus de 800 tonnes d'or ont déjà gagné New York via Halifax, au Canada, pour régler les achats réalisés dans le cadre du cash and pay.

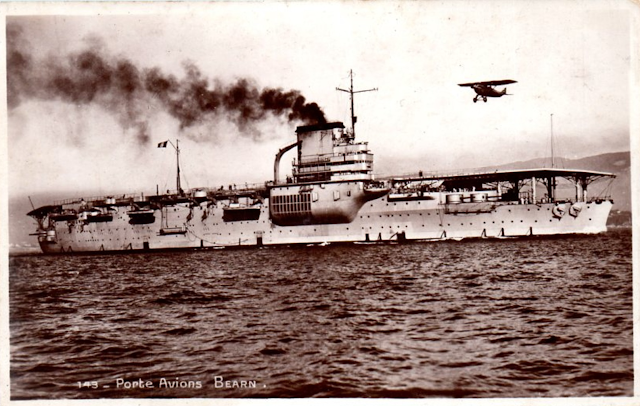

Les navires français arrivent avec l'or et repartent avec les canons, les mitrailleuses et les avions. Parfois trop tard, comme pour le Béarn et la Jeanne-d'Arc : arrivés fin mai 1940 à Halifax avec 299 tonnes d'or à bord, ils chargent aussitôt 110 avions, mais, quand ils approchent des côtes françaises, l'armistice va être signé et ils sont détournés vers la Martinique, où les appareils rouilleront au sol.

Le dernier bateau part de Brest le 18 juin et les Allemands y arrivent le 19 mais l’opération a réussi : les Allemands ne récupèreront aucun gramme de l’or français.

Gestion des envois - évacuation, suivi Transports d'or, envois et rapatriements relatifs à la guerre 1939-1945 (les dossiers suivants sont classés par nom des convois (bateaux) :

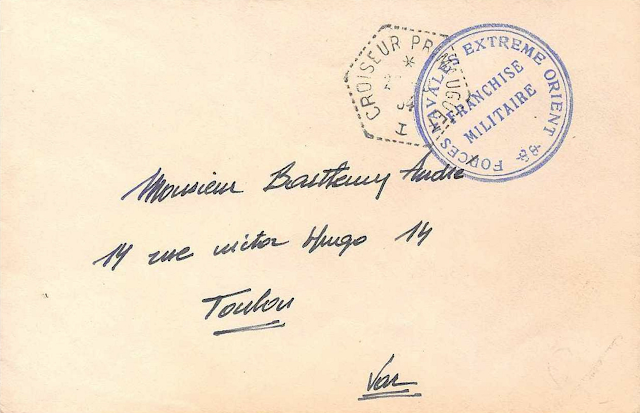

"Tourville, L'aigle, Vauban" convoi MM. Koszül et Blanc, Toulon à Ankara, 20 janvier 1940 ;

"L'Algérie" convoi MM. Gargam et Poissonnier, Toulon à New-York, 12 mars 1940 ;

porte avion "Béarn", convoi M. Barreau, Toulon à New-York, 20 mai 1940 ;

"Jeanne d'Arc", "Emile Bertin", convoi de M. Faure, Brest à New-York, 21 mai 1940 ;

"Pasteur", convoi M. Poissonnier, Brest à Ottawa, 2 juin 1940 ;

"ville d'Oran" du Verdon à Casablanca, convoi M. Moreton ;

"Vincennes" de Casablanca à New-York, convoi marine nationale, 9 juin 1940 ;

"Emile Bertin", Brest à Fort-de-France via Halifax, M. de Katow, 12 juin 1940 ;

"El Djezair, El Kantara, El Mansour, Ville d'Oran, Ville d'Alger, Schoelcher", convoi M. Gontier, Brest à Dakar et Lorient à Dakar, 16 juin 1940 (Banque de Pologne et or belge) ;

"Primauguet", convoi M. Moreton du Verdon à Casablanca, 21 juin 1940 ;

"Katiola", Marine, Dakar à Santos, 26 novembre 1940 ;

"Georges Leygues", Marine, Dakar à Casablanca, 30 août 1941 ;

"Lagrandière", Marine, Dakar à Casablanca, 6 octobre 1941 ;

"Primauguet", Marine, Dakar à Casablanca, 24 novembre 1941 ;

"La Gloire"convoi Marine, Dakar à Casablanca, 3 avril 1942

Le croiseur Emile-Bertin connaît une aventure encore plus surprenante : arrivé le 18 juin à Halifax avec 254 tonnes d'or, il reçoit l'ordre du nouveau gouvernement français, le gouvernement Pétain, de gagner aussitôt la Martinique. Il brûle la politesse aux Anglo-Canadiens qui veulent le retenir et transporte l'or à Fort-de-France, où l'or sera entreposé jusqu'à la fin de la guerre.

Restent, fin juin 1940, à la veille de l'armistice, quelque 1.260 tonnes d'or à évacuer, dont l'essentiel est à Lorient et dans le fort de Portzic, près de Brest. Elles sont chargées, du 16 au 19 juin, sur des bateaux civils réquisitionnés, alors que la Luftwaffe mitraille le port et lance des mines magnétiques.

Dans son rapport, l'envoyé de la Banque de France raconte comment des marins en détention, sortis de prison tout exprès et à moitié ivres (un navire pinardier vient d'accoster), transportent dans des camions-bennes du service à ordures de Brest 16.201 caisses et sacoches d'or.

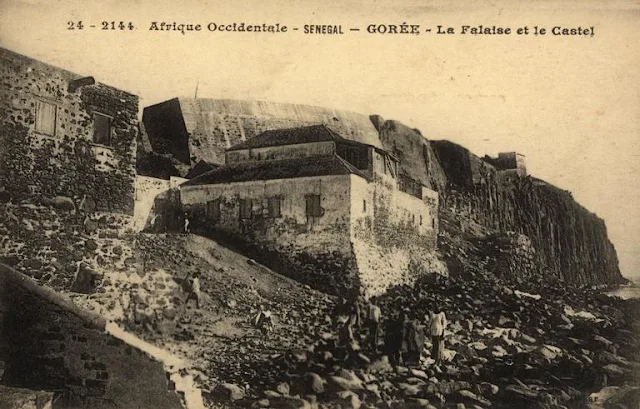

Les navires partent à la veille de l'arrivée des troupes allemandes et gagnent Casablanca puis Dakar, d'où le trésor gagne par chemin de fer Kayes, au Soudan français. Il y restera durant toute la guerre, malgré les pressions allemandes pour son rapatriement en métropole.

Le 23 juin 1940, la Banque de France avait inscrit à son bilan 84,616 milliards de francs d'encaisse or. En décembre 1944, ses réserves métalliques s'élèvent à 84,598 milliards.

La France retrouve ses 1.777 tonnes de métal précieux. Ou plutôt « aurait retrouvé » ce tonnage de métal précieux, si elle ne devait restituer à Bruxelles l'or belge livré par Vichy à l'Allemagne. Au total, en tenant compte à la fois de cette cession et des prises sur l'or nazi, la France dispose de 1.700 tonnes d'or pour faire repartir son économie.

Sources

Historia - Banque de France - Investir

Gorée défendu par les commerçants de l'île ou Dakar proposé par les Messageries impériales ? Ces pourparlers s'achevaient même, puisque la loi du 17 juin 1857 met un terme à vingt ans d'études et de sur l'organisation des lignes postales de navigation à vapeur.

Gorée défendu par les commerçants de l'île ou Dakar proposé par les Messageries impériales ? Ces pourparlers s'achevaient même, puisque la loi du 17 juin 1857 met un terme à vingt ans d'études et de sur l'organisation des lignes postales de navigation à vapeur.