11 août 2014

Marine nationale Montcalm Bizerte naval l'indépendance de la Tunisie 1956 Tunis Karouba

Montcalm, Bizerte et l'indépendance de la Tunisie

La guerre terminée, il faut mettre fin à la franchise postale accordée durant ce temps et remettre en vigueur les textes qui régissaient le courrier dans la marine avant 1939.

Ce ne fut pas facile : le régime d'occupation en Allemagne, la réimplantation dans certains territoires d'outre-mer, en Indochine où les opérations se prolongèrent conduisent à repousser les décisions et à prendre des mesures particulières. Des mesures spécifiques de Franchise Postale sont prises pour les marins et les blessés durant leur temps de séjour dans les hôpitaux.

Le décret du 25 février 1946 fait le ménage des franchises au Maroc, en Chine, dans les confins algéro-marocains. Ces textes sont applicables à compter du 1er avril 1946.

Les marins en campagne continuent de bénéficier de la franchise pour les lettres de moins de 20 g y compris par voie aérienne, d'un tarif réduit pour les paquets-poste et de l'exemption du droit de commission pour les mandats ne dépassant pas 100 francs.

Officiellement pays protégé par la France, la Tunisie était soumise depuis 1881 à une administration directe.

Mendès-France accorde à la Tunisie son autonomie le 31 juillet 1954, Edgar Faure négocie l'indépendance qui sera effective le 13 septembre 1955.

La France reconnait solennellement l'indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956 mais conserve la base navale de Bizerte.

La Marine est établie à Tunis et Bizerte.

L'envoi du courrier va poser des difficultés dues à l'environnement et à l'hostilité des populations. Il n'y a pas d'organisation cohérente de la poste navale.

L'envoi du courrier va poser des difficultés dues à l'environnement et à l'hostilité des populations. Il n'y a pas d'organisation cohérente de la poste navale.

Trois établissements postaux fonctionnent au moment de l'accession à l'indépendance.

une agence postale militaire de la marine (A.P.M.M.) à la base de Karouba sous le nom de Recette Postale supplémentaire de Karouba. elle est rattachée au bureau de poste tunisien de la Pêcherie.

une agence postale militaire de la marine (A.P.M.M.) à la base de Karouba sous le nom de Recette Postale supplémentaire de Karouba. elle est rattachée au bureau de poste tunisien de la Pêcherie.

- deux bureaux navals pour la desserte postale de la Marine en Tunisie :

- l'un à Tunis,

- l'autre à Bizerte sous forme de bureau à indicatif numérique dans la lignée des bureaux de la seconde guerre mondiale.

Ils dépendaient de la Poste navale de Paris et ce n'était que des réouvertures de bureaux.

Tunis Naval

|

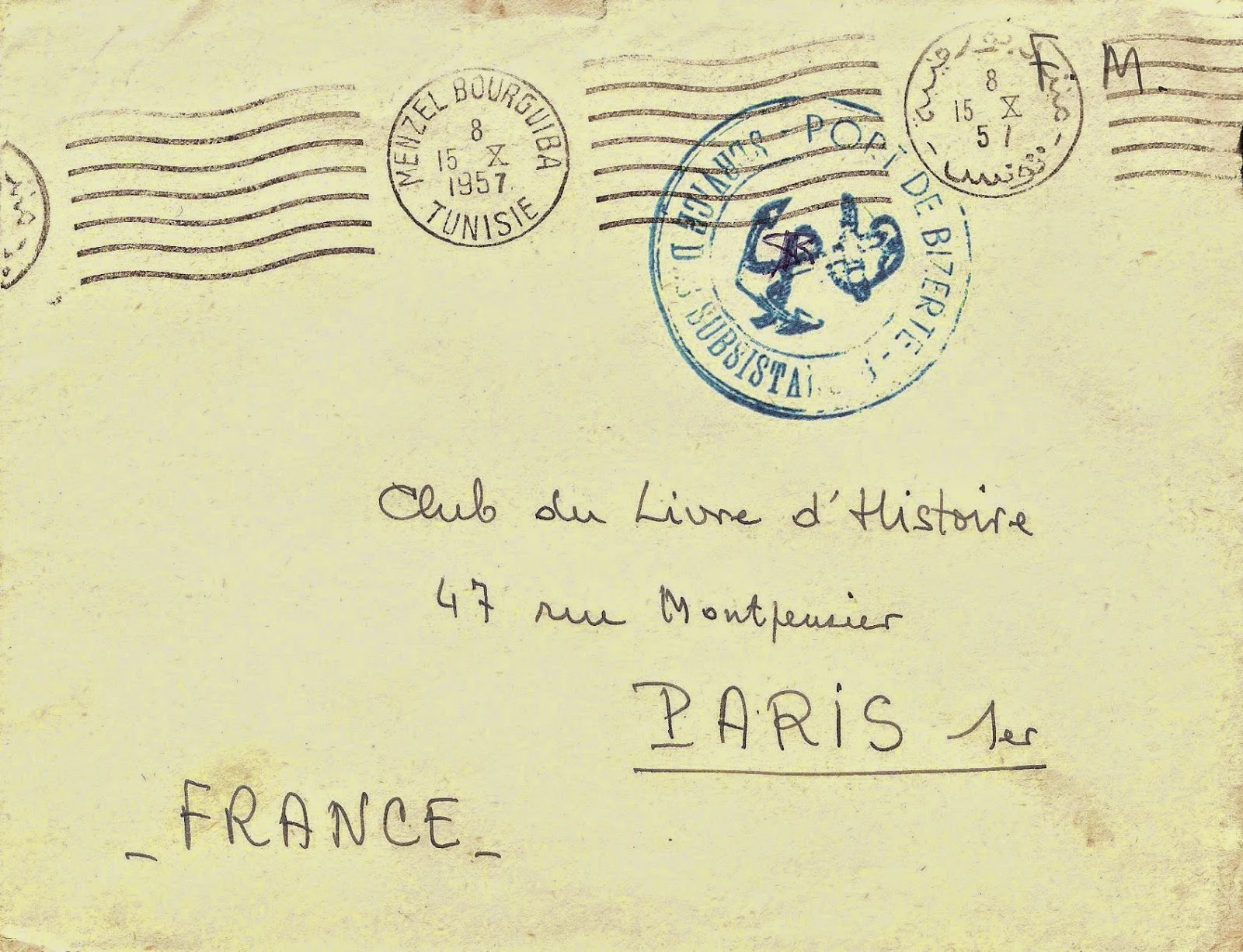

| TAD Poste Navale 29-5-1958 Cachet de service A.M.F. de Bizerte |

|

| Pli officiel de la Marine nationale Marine en Tunisie Port de Bizerte DCAN vers la rue Royale à Paris ayant transité par le bureau de Menzel Bourguiba (ex Ferryville) 8-3-1957 |

Il sert à la desserte des bâtiments en relâche à Bizerte et aux échanges de dépêches avec les bureaux navals de métropole et d'A.F.N.

Une telle création se concevait difficilement dans un pays indépendant...

Un subterfuge fut trouvé. L'Union Postale Universelle prévoit dans ses textes de desservir aux moyens de sacs clos, les bâtiments faisant escale en pays étranger.

Le croiseur Montcalm se trouve en réserve à Tunis depuis août 1955. Il est décidé de réactiver fictivement l'agence postale et de la faire fonctionner comme si le bâtiment était en escale.

Il s'agissait d'une interprétation très large de l'article 83 de la convention de l'U.P.U.

|

| Lettre avec TAD hexagonal Croiseur Montcalm 16-12-1958 |

|

| Lettre en Franchise Militaire TAD LA PÊCHERIE TUNISIE 27-9-1957 Service de la solde |

Tunis Naval n'eut qu'un rôle postal limité à ses débuts à la réception et expédition de dépêches. Les opérations financières assurées par la poste tunisienne par le bureau de La Pêcherie sont supprimées par le service des PTT tunisien. Ces opérations sont reprises par le Montcalm…

Le bureau est ramené à La Pêcherie en février 1958 et il fallut munir le bureau de matériel postal le 1er avril 1958. L'établissement est rattaché à l'agence postale de la Seine!

|

| Lettre recommandée Croiseur Moncalm |

|

| Flamme du bureau de MENZEL BOURGUIBA 16 X 1957 FERRYVILLE devient MENZEL BOURGUIBA en 1956 qui signifie Maison de Bourguiba |

Mais nouveau tour de passe-passe.

"A partir du 16 mai courant, le bureau de "TUNIS-NAVAL" prendra l'appellation de "BIZERTE-NAVAL".

Ce bureau continuera à fonctionner à La PECHERIE…

les dépêches pour le bureau de BIZERTE-NAVAL continueront à être étiquetées "Croiseur MONTCALM/POSTE NAVALE LA PECHERIE"

"A partir du 16 mai courant, le bureau de "TUNIS-NAVAL" prendra l'appellation de "BIZERTE-NAVAL".

Ce bureau continuera à fonctionner à La PECHERIE…

les dépêches pour le bureau de BIZERTE-NAVAL continueront à être étiquetées "Croiseur MONTCALM/POSTE NAVALE LA PECHERIE"

|

| Arsenal de FERRYVILLE TAD FERRYVILLE 7-10-1914 Génie Maritime |

En clair TUNIS NAVAL continue de fonctionner à La Pêcheries sous le nom de BIZERTE-NAVAL, bureau non officiellement ouvert et dénommé pour les dépêches Poste navale La Pêcherie...

|

| Secteur de défense Bizerte TAD Poste Navale 23-12-1958 |

La fermeture officielle de TUNIS Naval n'eut lieu que le 30 juin 1959.

en janvier 1959 l'activité était

au départ : 75 000 lettres ordinaires, 4 750 lettres officielles 2 611 recommandés, 2 100 colis, 4 500 journaux pour un poids de 4,24 tonnes

à l'arrivée : 55 000 lettres ordinaires, 6 000 lettres officielles, 2 375 recommandés, 3 100 colis, 1 200 journaux pour un poids de 5,35 tonnes

Rappel de l'histoire tunisienne

La France obtient la primauté de la ville lors du traité de Berlin en 1878. Les navires de la marine française entrent dans le vieux port de Bizerte durant la campagne de Tunisie en mai 1881 mais, le 18 mars 1884, ils le quittent suite à des pressions diplomatiques des Britanniques qui voient d'un mauvais œil la création d'une base militaire maritime à 250 milles de Malte.

La France obtient la primauté de la ville lors du traité de Berlin en 1878. Les navires de la marine française entrent dans le vieux port de Bizerte durant la campagne de Tunisie en mai 1881 mais, le 18 mars 1884, ils le quittent suite à des pressions diplomatiques des Britanniques qui voient d'un mauvais œil la création d'une base militaire maritime à 250 milles de Malte.

La France entreprend très tôt, en 1886, la construction d'un grand port du fait du rôle stratégique de la ville sur le canal de Sicile avec le creusement du chenal qui n'est achevé qu'en 1892 ; ce canal est creusé pour relier la mer Méditerranée au lac de Bizerte où est aménagée une rade.

L'aménagement du port s'accélère notamment sous l'impulsion du capitaine de vaisseau Ponty dans les années 1897-1898, avec la montée de la tension entre la France et le Royaume-Uni, notamment à l'occasion de la crise de Fachoda.

De l'autre côté du lac est fondée la cité de Ferryville, appelée de nos jours Menzel Bourguiba. Sous le protectorat français, la ville croît rapidement : la municipalité de Bizerte est créée par le décret du 16 juillet 188414. En 1898, un pont transbordeur est édifié sur le canal pour joindre la ville à la rive sud du canal ; il reste en service jusqu'en 1909

En 1942, le régime de Vichy livre Bourguiba à l’Italie, à la demande de Benito Mussolini, qui espère l’utiliser pour affaiblir la Résistance française en Afrique du Nord. Cependant Bourguiba ne désire pas cautionner les régimes fascistes et lance le 8 août 1942 un appel pour le soutien aux troupes alliées.

Pendant ce temps, la Tunisie est le théâtre d’importantes opérations militaires connues sous le nom de campagne de Tunisie

Après plusieurs mois de combats et une contre-offensive blindée allemande dans la région de Kasserine et Sidi Bouzid au début de l’année 1943, les troupes du Troisième Reich sont contraintes de capituler le 11 mai dans le cap Bon, quatre jours après l’arrivée des forces alliées à Tunis.

Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants nationalistes inscrivent la résistance armée dans la stratégie de libération nationale. Des pourparlers sont menés après la guerre avec le gouvernement français, si bien que Robert Schuman évoque en 1950 la possibilité de l’indépendance de la Tunisie en plusieurs étapes. Mais des troubles nationalistes en 1951 précipitent l’échec de ces pourparlers.Avec l’arrivée du nouveau résident général, Jean de Hauteclocque, le13 janvier 1952, et l’arrestation, le 18 janvier, de 150 destouriens dont Bourguiba, débutent la révolte armée, la répression militaire française et un durcissement des positions de chaque camp. De plus, avec l’assassinat du syndicaliste Farhat Hached par l’organisation colonialiste extrémiste de la Main rouge, le 5 décembre, se déclenchent manifestations, émeutes, grèves, tentatives de sabotage et jets de bombes artisanales.

Le développement de la répression, accompagnée de l’apparition du contre-terrorisme, incite les nationalistes à prendre plus spécifiquement pour cibles les colons, les fermes, les entreprises françaises et les structures gouvernementales. C’est pourquoi les années 1953 et 1954 sont marquées par la multiplication des attaques contre le système colonial.En réponse, près de 70 000 soldats français sont mobilisés pour arrêter les guérillas des groupes tunisiens dans les campagnes. Cette situation difficile est apaisée par la reconnaissance de l’autonomie interne de la Tunisie, concédée par Pierre Mendès France le 31 juillet 1954. C’est finalement le 3 juin 1955 que les conventions franco-tunisiennes sont signées entre le Premier ministre tunisien Tahar Ben Ammar et son homologue français Edgar Faure.

En dépit de l’opposition de Salah Ben Youssef, qui sera exclu du parti, les conventions sont approuvées par le congrès du Néo-Destour tenu à Sfax le 15 novembre de la même année. Après de nouvelles négociations, la France finit par reconnaître « solennellement l’indépendance de la Tunisie » le 20 mars 1956, tout en conservant la base militaire de Bizerte.

Le 25 mars 1956, l’assemblée constituante est élue : le Néo-Destour en remporte tous les sièges et Bourguiba est porté à sa tête le 8 avril 45, de la même année. Le 11 avril 1956, il devient le Premier ministre de Lamine Bey.

Le Code du statut personnel, à tendance progressiste, est proclamé le 13 août. Finalement, le 25 juillet 1957, la monarchie est abolie ; la Tunisie devient une république dont Bourguiba est élu président le 8 novembre 1959.

Le 8 février 1958, en pleine guerre d'Algérie, des avions de l’armée française franchissent la frontière algéro-tunisienne et bombardent le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef. En 1961, dans un contexte d’achèvement prévisible de la guerre, la Tunisie revendique la rétrocession de la base de Bizerte.

La crise qui suit fait près d’un millier de morts, essentiellement tunisiens, et la France finit, le 15 octobre 1963, par rétrocéder la base à l’État tunisien.

Avec l’assassinat de Salah Ben Youssef, principal opposant de Bourguiba depuis 1955125, à Francfort et l’interdiction du Parti communiste (PCT) le 8 janvier 1963, la République tunisienne devient un régime de parti unique dirigé par le Néo-Destour.

En mars 1963, Ahmed Ben Salah entame une politique « socialiste » d’étatisation pratiquement totale de l’économie. Des émeutes contre la collectivisation des terres dans le Sahel tunisien le 26 janvier 1969 poussent au limogeage de Ben Salah le 8 septembre avec la fin de l’expérience socialiste. Avec une économie affaiblie par cet épisode et un panarabisme défendu par Mouammar Kadhafi, un projet politique qui unifierait la Tunisie et la République arabe libyenne sous le nom de République arabe islamique est lancé en 1974 mais échoue très rapidement en raison des tensions tant nationales qu’internationales.

Sources :

Histoire de la Poste navale J. Mériaux

Daniel Allançon

Wikipédia

10 août 2014

Buxtehude Forces Françaises en Allemagne

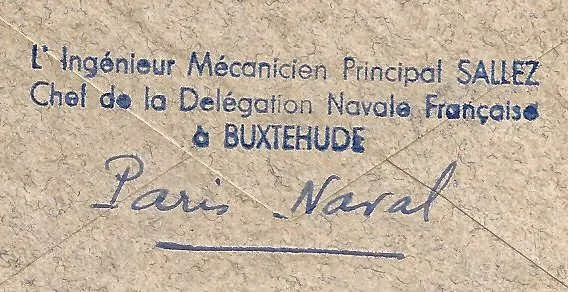

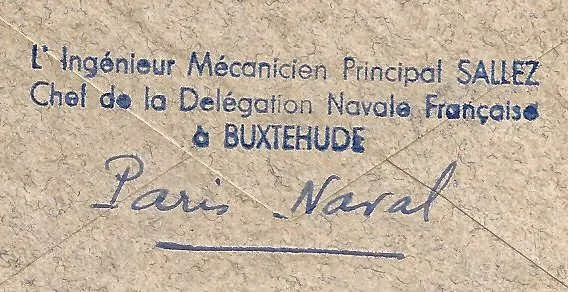

Un cas pour deux : Buxtehude

Mon ami Daniel Allançon se plait à me poser des colles...

Celle-ci, je me fais un plaisir de la partager avec vous car je n'arrive pas à la résoudre malgré le contact de correspondants allemands. Mais finalement des Français vont répondre à l'interrogation... Merci à eux.

et grâce au Forum Netmarine, les informations arrivent.

Concernant la délégation navale

Mais où est-ce?

Buxtehude (Basse-Saxe, Allemagne) est située dans la région de Hambourg et est une communauté indépendante à la lisière sud du vieux pays (Altes Land) dans les environs de Stade en Basse-Saxe.

La ville est située entre les quartiers de Hamburg-Neugraben Fischbek et la ville de Stade. Avec près de 40 000 habitants, Buxtehude est la deuxième plus grande ville de l'arrondissement de Stade après Stade. Elle présente un port assez actif dans le domaine de la pêche ou du transport de marchandises.

La zone d'occupation française (en allemand: Französische Besatzungszone), était l'une des quatre zones alliées établie en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant la conférence de Yalta (4-11 février 1945), aucune zone d'occupation ne devait être attribuée à la France. Devant l'insistance de De Gaulle et du Gouvernement provisoire de la République française, Churchill, Roosevelt et Staline décidèrent ce qui suit :

Des Forces françaises en Allemagne prirent possession de leur zone à partir de juillet 1945.

Le 10 août 1949, à la suite d'une réorganisation administrative de la Zone française d'occupation, les Troupes d’occupation en Allemagne (TOA) créées dès la capitulation de 1945, cessaient d'exister, bien que le régime d'Occupation n'ait pas pris fin : elles prenaient alors le nom de Forces françaises en Allemagne (FFA) des armées françaises de terre, de l'air et de mer (dont les Forces maritimes du Rhin) en Allemagne de l'Ouest ; cette appellation a été en vigueur entre le 10 août 1949 et le 30 août 1993. À la suite de la dissolution des « FFA », consécutive à la fragmentation de l'URSS et à la disparition du Pacte de Varsovie, les Forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) leur succédaient, afin d'assurer la transition préalable à l'abandon des garnisons françaises. Après une nouvelle réorganisation en 1999, le dispositif prit le nom de Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne (FFECSA) parallèlement à la création d'une Brigade franco-allemande (BFA).

Par le forum de NetMarine quelques pistes :

Deuxième réponse qui explore la carrière de Sallez

mise à jour le 10 août 2014 à 20h10

Mon ami Daniel Allançon se plait à me poser des colles...

Celle-ci, je me fais un plaisir de la partager avec vous car je n'arrive pas à la résoudre malgré le contact de correspondants allemands. Mais finalement des Français vont répondre à l'interrogation... Merci à eux.

et grâce au Forum Netmarine, les informations arrivent.

Concernant la délégation navale

La délégation navale de la mission militaire pour les affaires allemandes a été constituée à Paris en décembre 1944. Elle a pour mission de défendre les intérêts de la marine militaire en Allemagne. Elle a été en outre, chargée à la demande du ministre des Travaux publics des intérêts de la marine marchande dans ce pays jusqu'au 1er février 1945.La zone d'occupation française ne comportant pas de secteur côtier, des officiers de liaison ont été accrédités en avril 1945 auprès des commandants en chefs navals britannique et américain. Ces officiers sont arrivés dans les ports allemands de Brême, Wilhemshafen, Cuxhaven, Hambourg, Kiel, à la suite des troupes alliées. Leur présence a permis d'acquérir de précieux renseignements techniques, de récupérer un grand nombre de navires de commerce et de pêche et d'identifier un important matériel français spolié dont la restitution a pu être effectuée par la suite."Source : Collection des comptes rendus d'activités de la marine avril-mai-juin 1946.

Mais où est-ce?

Buxtehude (Basse-Saxe, Allemagne) est située dans la région de Hambourg et est une communauté indépendante à la lisière sud du vieux pays (Altes Land) dans les environs de Stade en Basse-Saxe.

La ville est située entre les quartiers de Hamburg-Neugraben Fischbek et la ville de Stade. Avec près de 40 000 habitants, Buxtehude est la deuxième plus grande ville de l'arrondissement de Stade après Stade. Elle présente un port assez actif dans le domaine de la pêche ou du transport de marchandises.

La zone d'occupation française (en allemand: Französische Besatzungszone), était l'une des quatre zones alliées établie en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.

Suite à l'Armistice de la Première Guerre mondiale, des forces Alliées ont occupé une partie du territoire allemand jusqu'aux années 1920 et la France administra leTerritoire du Bassin de la Sarre jusqu'en 1935.

Le traité de Versailles prévoyait une présence militaire des Français, des Britanniques, des Américains et des Belges sur la rive gauche du Rhin et une partie de la rive droite à partir de janvier 1920 et pour une période de 5 à 15 ans suivant les territoires. Les Français héritaient à la fois de la plus grande des zones d’occupation qui s’agrandit encore avec le retrait rapide des États-Unis ainsi que de la direction de la Haute commission interalliée aux territoires rhénans (HCITR), de la présidence de la commission de gouvernement de la Sarre mandatée par la Société des Nations, ainsi que celle de Memel et de la Haute Silésie.

Les effectifs des forces occupantes étaient au nombre de 100 000 dans les territoires rhénans dans les périodes les plus calmes. Le maximum de militaires est atteint en mai 1921 lors de la première occupation de Ruhrort, Düsseldorf et Duisburg avec 250 000 soldats dont 210 000 Français

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant la conférence de Yalta (4-11 février 1945), aucune zone d'occupation ne devait être attribuée à la France. Devant l'insistance de De Gaulle et du Gouvernement provisoire de la République française, Churchill, Roosevelt et Staline décidèrent ce qui suit :

Extrait du communiqué final dans son 4e point IV.

Zone d'occupation pour la France et conseil de contrôle en Allemagne

Il a été décidé qu'une zone de l'Allemagne serait allouée à la France pour être occupée par les forces françaises. Cette zone serait prélevée sur les zones britannique et américaine et son étendue serait fixée par les Britanniques et les Américains, en accord avec le Gouvernement provisoire français.Il a été aussi décidé que le Gouvernement provisoire français serait invité à faire partie de la Commission de contrôle alliée en Allemagne.

Des Forces françaises en Allemagne prirent possession de leur zone à partir de juillet 1945.

Le 10 août 1949, à la suite d'une réorganisation administrative de la Zone française d'occupation, les Troupes d’occupation en Allemagne (TOA) créées dès la capitulation de 1945, cessaient d'exister, bien que le régime d'Occupation n'ait pas pris fin : elles prenaient alors le nom de Forces françaises en Allemagne (FFA) des armées françaises de terre, de l'air et de mer (dont les Forces maritimes du Rhin) en Allemagne de l'Ouest ; cette appellation a été en vigueur entre le 10 août 1949 et le 30 août 1993. À la suite de la dissolution des « FFA », consécutive à la fragmentation de l'URSS et à la disparition du Pacte de Varsovie, les Forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) leur succédaient, afin d'assurer la transition préalable à l'abandon des garnisons françaises. Après une nouvelle réorganisation en 1999, le dispositif prit le nom de Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne (FFECSA) parallèlement à la création d'une Brigade franco-allemande (BFA).

Par le forum de NetMarine quelques pistes :

première réponse sur les périodes

Trois périodes possibles :

1) fin de la WWI, mission chargée de la récupération des torpilleurs et sous-marins attribués à la France après le Traité de Versailles.Alain dit Capu.Rossu

2) début des années 1930 quand l'Allemagne construit aux titres des prestations en nature deux pétroliers, une trentaine de remorqueurs, quatre citernes à vapeur, des chalands de mer et un ponton-grue pour la Marine Nationale. Il s'agirait alors d'une délégation chargée de surveiller les travaux de la même manière que le Service de la Surveillance surveillait l'exécution des travaux dans les chantiers privés français. Ces prestations en nature ont remplacé les paiements en cash quand l'Allemagne, en grandes difficultés financières, ne pouvait plus payer les réparations de guerre imposées par le Traité de Versailles.

3) fin des années quarante après la WWII, il s'agrait alors de la mission chargée de retrouver en Allemagne les navires saisis par la KM, civils ou militaires, et de surveiller leurs réparations si ces navires sont récupérables. Cette mission devait aussi surveiller la remise en état des contre-torpilleurs et torpilleurs destinés à être remis à la France.

Il faudrait connaitre la carrière de cet ingénieur mécanicien pour trancher.

Deuxième réponse qui explore la carrière de Sallez

J'ai dans ma documentation, un Jean Louis Pierre SALLEZ, né le 11 juillet 1902.Entré au service en 1922. Port d'immatriculation Toulon. Mécanicien principal de 3ème classe le 1er octobre 1925. Ecole de navigation sous-marine de Toulon en 1925-1926. Mécanicien principal de 2ème classe le 1er octobre 1927. Ingénieur mécanicien de 1ère classe le 7 octobre 1930.

Embarque pour suivre les travaux du contre-torpilleur Volta, à/c du 1er septembre 1936. Ingénieur mécanicien principal du 16 novembre 1938. Présent dans l'annuaire de 1942, je n'ai plus ensuite d'information sur ce personnage. Il ne figure pas dans l'annuaire de 1953 et dans la base LEONORE de la Légion d'honneur. J'ignore également si il était germanophone.André DELAMBILY

Cette délégation navale est peut-être détachée près le consulat général de France à Hambourg (zone britannique après la seconde guerre mondiale) chargée de recueillir dans l'industrie navale les plans, notices et même pièces détachées et autres documentations, pour permettre (tout au moins en ce qui concerne l'IMP Sallez, puisque sous-marinier) la mise en état de marche, les sous-marins récupérés par la France et construits à Hambourg (Bouan, R. Morillot et 2326). La destruction de la ville de Hambourg par les bombardements de 1943 explique peut-être la résidence à Buxtehude ?

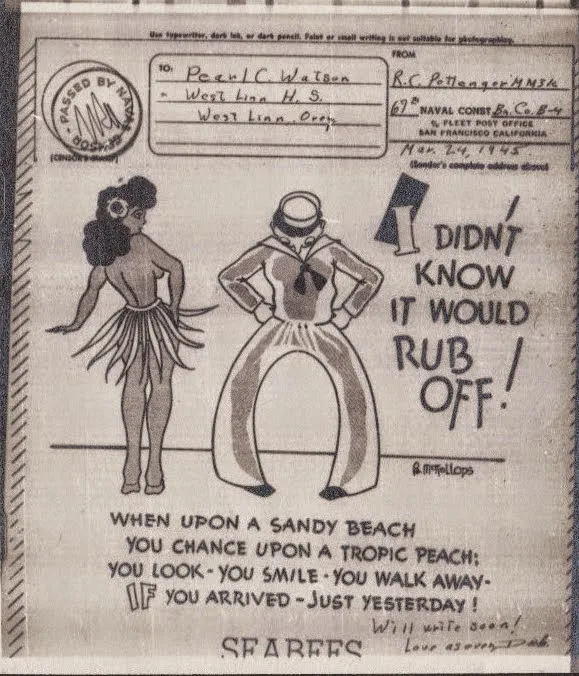

V-Mail : comment perdre du poids

V comme Victoire

la lettre V en morse s'écrit ti ti ti tat …_

V, ou Victory-mail fut un outil précieux pour l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le processus, qui est née en Angleterre, est basé sur le microfilmage des feuilles-lettres spécialement conçues pour rédiger les lettres.

Les journaux sont aussi transmis par V-Mail

la lettre V en morse s'écrit ti ti ti tat …_

V, ou Victory-mail fut un outil précieux pour l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le processus, qui est née en Angleterre, est basé sur le microfilmage des feuilles-lettres spécialement conçues pour rédiger les lettres.

Pour réduire le volume de chargement en courrier des avions et favoriser le transport des matériels de guerre, des copies microfilmées sont envoyées à la place des lettres et puis transmises à l'étranger avant d'être délivré aux militaires.

le V-mail a permis à ce que des volumes représentant des milliers de tonnes puissent être réservés au matériel de guerre.

le V-mail a permis à ce que des volumes représentant des milliers de tonnes puissent être réservés au matériel de guerre.

Les 37 sacs de courrier nécessaires à transporter 150.000 lettres d'une page pouvaient ainsi être remplacés par un seul sac de courrier.

Le poids de cette même quantité de courrier était réduit de façon spectaculaire à partir de 2575 livres (1287 kg) à seulement 45 soit 22,5kg.

Le système microfilmage a été basée sur l'utilisation de feuilles spéciales, qui sont une combinaison de lettres et de l'enveloppe.

Les "lettres-feuilles" ont été réalisées et gommées de manière à se replier dans une poche d'uniforme .

L'utilisateur écrit le message dans l'espace limité prévu à cet usage.

Il ajoute son nom, le nom et l'adresse du destinataire. Il plie la feuille et l'affranchie si besoin, il l'expédie.

Les rouleaux de film sont envoyés aux destinations déterminées pour être développer à la station de réception à proximité de l'adresse du destinataire.

Enfin, les fac-similés individuels des lettre sont reproduits sur un quart de la taille d'origine et l'e-mail miniature est remis au destinataire.

La première grande armée a exploité la station V-mail à l'étranger a été ouvert le 15 Avril 1943 à Casablanca.

Hâtivement mis en place dans un champ après l'invasion des Alliés en Afrique du Nord, cette station de fortune a continué à fonctionner jusqu'au 15 Septembre 1943,

Entre le 15 Juin, 1942 et le 1er Avril 1945, 556 513 795 V-mail ont été envoyés des États-Unis aux bureaux de poste pour les militaires en campagne et plus de 510 millions de pièces ont été envoyés par les militaires en dehors des USA.

En dépit de l'aspect patriotique du V-mail, la plupart des gens envoyaient encore régulièrement du courrier de première classe.

En 1944, par exemple, le personnel de la marine a reçu 38 millions de V-mail, mais plus de 272 millions de lettres "timbrées" première classe.

Sur l'enveloppe il est précisé "pénalité pour un usage privé. Pour éviter de payer des frais de port $ 300"

Notre scripteur, pour gagner de la place décide d'écrire à la machine. Cela n'a rien d'évident pour lui et il tape à un doigt. Il précise qu'il a changé d'adresse.

Il va tenter de donner quelques explications sur le codage du courrier malgré le secret militaire des adresses.

Le H signifie Quartier général, le S pour batteries, A.A. pour anti-aériennes

"vous avez l'ordre de comparaître devant le conseil local pour un examen médical…"

Sur l'enveloppe il est précisé "pénalité pour un usage privé. Pour éviter de payer des frais de port $ 300"

Notre scripteur, pour gagner de la place décide d'écrire à la machine. Cela n'a rien d'évident pour lui et il tape à un doigt. Il précise qu'il a changé d'adresse.

Il va tenter de donner quelques explications sur le codage du courrier malgré le secret militaire des adresses.

Le H signifie Quartier général, le S pour batteries, A.A. pour anti-aériennes

"vous avez l'ordre de comparaître devant le conseil local pour un examen médical…"

Bien sûr, le courrier n'apportait pas toujours de bonnes nouvelles au personnel militaire potentielCette carte postale a été envoyée pour rappeler à une recrue qu'il était tenu d'informer de son état de santé.

"Ne pas le faire est un délit, passible d'une peine ne pouvant dépasser un an de prison , et pouvant aussi vous faire perdre certains devis s droits et votre incorporation immédiate au service militaire"

07 août 2014

Mission Thon Rouge Aviso Commandant Ducuing 2014

Mission Thon Rouge 2014

Aviso Commandant Ducuing

avec beaucoup de retard... la campagne s'est déroulé de mai à juin coin coin !

La campagne de pêche au thon rouge a été soumise à une réglementation très stricte incluant l’allocation de quotas à chaque pays membres. Six senneurs français ont ainsi été autorisés en 2014 à pêcher 1 034 tonnes de thon rouge en Méditerranée centrale. Au large de Malte, l’aviso Cdt Ducuing a opéré à des missions de police des pêches pendant la campagne ouverte cette année du 26 mai au 24 juin dernier. Récit d’une opération de contrôle/

Il est 4 heures, le Centre National de Surveillance des Pêche (CNSP), situé au CROSS Etel, vient de signaler au Central Opérations de l’aviso Cdt Ducuing qu’un transfert entre deux navires de pêche vient d’être autorisé. L’aviso fait route à 19 nœuds vers le lieu de l’action, tandis que le rondier effectue les réveils.

Il est 4 heures, le Centre National de Surveillance des Pêche (CNSP), situé au CROSS Etel, vient de signaler au Central Opérations de l’aviso Cdt Ducuing qu’un transfert entre deux navires de pêche vient d’être autorisé. L’aviso fait route à 19 nœuds vers le lieu de l’action, tandis que le rondier effectue les réveils.Après le briefing en passerelle, inspecteurs et plongeurs de bord s’activent pour préparer leur matériel. Les équipes de mise à l’eau des embarcations se tiennent parées. A 5 heures, l’équipe d’inspection est déployée sur le senneur pour procéder à la vérification des documents administratifs.

L’équipage est coopératif. Le jour commence à poindre. L’EDO pousse du bord avec 5 plongeurs et un ingénieur australien chargé de superviser la mise en œuvre d’une caméra stéréoscopique, celle-ci permettant de filmer le transfert des thons afin d’estimer leur nombre.

Cette étape est cruciale pour pouvoir contrôler les quotas alloués à chaque navire de capture. Pendant que les pêcheurs arriment la cage à la senne, les plongeurs se mettent à l’eau pour régler la caméra. Il faut aller vite, la porte de la cage va bientôt s’ouvrir. 5h30, début de transfert.

En moins d’une demi-heure ce sont plus d’un millier de thons qui se retrouvent prisonniers dans la cage. Débute alors un long travail de visionnage des vidéos prises pendant le transfert. Les pêcheurs sont en effet dans l’obligation de fournir un film du transfert permettant d’effectuer un comptage contradictoire entre les inspecteurs présents à bord et le navire de capture.

En parallèle, les images de la caméra stéréoscopiques sont analysées à bord du Cdt Ducuing. Il est 12h30 lorsque l’équipe d’inspection rejoint l’aviso, le comptage des inspecteurs n’est pas cohérent avec celui des pêcheurs. Un nouveau transfert de cage à cage sera nécessaire pour garantir un bon suivi des quotas et la meilleure traçabilité possible du thon rouge capturé.

Endurance, réactivité et sang-froid sont les maîtres mots pour mener à bien ces belles « manip » de marins au milieu d’un ballet d’embarcations, remorqueurs de cages et senneurs, concentrés sur la traque du poisson.

De nuit, par 25 nœuds de vent, avec six navires et leurs embarcations dans un rayon d’un nautique autour du Ducuing, le commandant doit pouvoir compter sur la mobilisation de l’ensemble de l’équipage, du central-opérations chargé d’entretenir la situation surface à la passerelle assurant la navigation en situation de proximité, en passant par les manœuvriers et les mécaniciens responsables de la projection des plongeurs et des inspecteurs. Sans le savoir-faire acquis ensemble à l’entraînement, rien ne serait possible.

THON ROUGE : PECHE, REGLEMENTATIONS…

Aux côtés de ses partenaires européens, la France s’est engagée dans la préservation du thon rouge. Très prisée, la pêche au thon rouge représente des enjeux financiers considérables, d’où un risque de surexploitation. A titre indicatif, le prix du thon rouge est de l’ordre d’une centaine d’euros par kg sur le marché, et peut atteindre des prix record s’élevant à plusieurs milliers d’euros par kg au Japon. Les modes de consommation des japonais et les exigences du client incitent les pêcheurs à capturer le thon rouge vivant à l’aide d’une senne. Ils sont ensuite transférés en haute mer dans des cages, qui seront remorquées vers des fermes marines où les poissons sont engraissés. Abattus, ils sont ensuite chargés sur des navires usines à destination du Japon. Face à ce constat, la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (ICCAT) voit le jour en 1969. Ratifié par 48 pays, le programme de contrôle de l’ICCAT couvre tous les stades de la filière, de la capture à la commercialisation. Dans le cadre d’un accord entre l’Union Européenne et l’ICCAT, l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), implantée à Vigo en Espagne, assure depuis 2008 la direction d'un « plan de déploiement commun » (Joint Deployment Plan), dont les moyens humains et matériels sont fournis par les États membres. Le déploiement du Cdt Ducuing, en tant que moyen de contrôle en haute mer, matérialise ainsi l’engagement français.

Inscription à :

Commentaires (Atom)

Tromelin Marion Dufresne OP4 2025 30-11-2025 T.A.A.F. Îles Eparses

Tromelin, un îlot stratégique au coeur des enjeux géopolitiques français OP4 2025 30-11-2025 Perdue dans l’immensité de l’océan Indien, l’î...

-

Bataille de Dakar canon de 240 mm C'est une carte postale de Dakar qui va nous servir de fil conducteur pour cet article. Elle représent...

-

le cambusard version navalisée du pinard Bonjour à tous, Il y a un siècle débutait le plus terrible holocauste que l’homme ait pu imagine...

-

L'affaire des Empoisonneurs en cartes postales Hanoï 1908 Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de l'Indochi...