15 janvier 2013

14 janvier 2013

Cherbourg 1803 - 2012 Expositions autour du bicentenaire

Les Corsaires entre Mythe et Réalité

Cherbourg 2013

Le cercle naval de Cherbourg organise du 17 au 23 janvier, une exposition "Les Corsaires entre mythe et réalité"

|

| Enveloppe en provenance du Cercle de la base de défense de Cherbourg EMA BCRM Cherbourg |

L'exposition est accessible gratuitement à tout public de 14h00 à 17h30 excepté le samedi 19, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Le cercle de la base de défense de Cherbourg organise une exposition intitulée "Les Corsaires : entre Mythe et Réalité" au cercle naval de Cherbourg, place de la République, du 17 au 23 janvier.

Les Corsaires sont évoqués à travers deux aspects : historique et artistique. Pour la partie historique le public pourra consulter une expo traitant des épaves corsaires de la Natière avec une analyse des différents thèmes de la vie des Corsaires du XVIIIème siècle(expo prêtée par le conseil général d'Ille et Vilaine), ainsi que des panneaux consacrés aux corsaires qui vivaient à Cherbourg et à St Vaast La Hougue du XVIIème au XIXème siècle (expo prêtée par le musée de L'ile de Tatihou).

Pour la partie artistique, seront exposées des planches orginales de la bande dessinée l'Epervier, dont le héros est un corsaire du roi Louis XV. sur Cherbourg 1803 - 2012

L'exposition à Rennes présentait 26 documents d'archives, 27 planches et dessins de Patrice Pellerin, 28 photographies d'archéologie sous-marine de Teddy Seguin et 54 objets archéologiques remontés des épaves malouines de la Natière.

Une muséographie originale avec des silhouettes, des fresques, une maquette de bateau et 2 vitrines illustrant le travail du dessinateur et du plongeur archéologue sous-marin viennent enrichir l’exposition.

|

| Patrick Jusseaume, Patrice Pellerin, Christian Gine en dédicace à bord du TCD Foudre |

L'exposition à Rennes présentait 26 documents d'archives, 27 planches et dessins de Patrice Pellerin, 28 photographies d'archéologie sous-marine de Teddy Seguin et 54 objets archéologiques remontés des épaves malouines de la Natière.

Une muséographie originale avec des silhouettes, des fresques, une maquette de bateau et 2 vitrines illustrant le travail du dessinateur et du plongeur archéologue sous-marin viennent enrichir l’exposition.

- Perdues au pied des roches de la Natière, à l'entrée du port de Saint-Malo, les deux épaves de la Natière ont fait l'objet, de 1999 à 2008, d'une importante fouille archéologique sous-marine.

Avec plus de 3000 objets et fragments significatifs découverts, elles offrent à ce jour la matérialité archéologique la mieux conservée des frégates marchandes et corsaires qui sillonnaient les eaux malouines dans la première moitié du XVIIIe siècle. L’étude de leur charpente révèle ainsi les méthodes et techniques de construction utilisées dans les chantiers royaux et privés, tandis que les objets retrouvés lèvent le voile sur le quotidien des marins et la vie à bord, les circuits économiques et l’équipement des navires.

Déposée par l’État auprès du musée de Saint-Malo, la collection archéologique des objets de la Natière a fait l’objet de longs traitements en laboratoires spécialisés pour être préservée et présentée au public. Elle est dorénavant la plus importante collection archéologique française sur la période et son potentiel muséographique est exceptionnel : des souliers des marins aux canons sur affût placés aux sabords, de la cuisine du bord à la reconstitution des haubans et du gréement..., c’est tout l’armement d’une grande frégate océanique qui peut dorénavant être présentée au public.

Sources

http://www.epaves.corsaires.culture.fr/flash/fr/uc/05_08_02#/fr/uc/05_08_02/t=L’avenir%20d’un%20site

13 janvier 2013

Alger Poste navale bureau N°22

Poste navale bureau N°22

Timbre Algérie Mosquée El Kébir

Cette lettre est affranchie avec un timbre Algérie à 1 f représentant la Mosquée El Kebir (La grande)

Le timbre est annulé par le TAD manuel Poste navale n°22 (Alger)

Cette mosquée, la plus grande d'Alger, est affectée au rite maléki, le seul qui fût observé à Alger, avant l'arrivée des Turcs. Djama-Kébir fit partie de la ville berbère; elle fut édifiée sur les ruines d'une basilique chrétienne (une partie des substructions repose sur une portion de l'ancien rempart romain) dont l'abside, rapporte l'historien arabe El Bekri, était, en raison de son orientation vers le Levant, utilisée comme lieu de prière. On la décorait de tapis et d'images saintes, les jours de grande fête.

La grande mosquée occupe une superficie de 2 000 mètres. Ses dimensions sont à peu près de 48 mètres sur 40.

À la mosquée étaient annexées jadis : 1°/ el djenina (le petit jardin); 2°/ el mocella (oratoire pour les services funèbres); 3°/ une grande cour où était installée une batterie de quatre canons, élevée après le bombardement de Lord Exmouth, en 1816.

Le monument s'appuie sur soixante-douze piliers et est recouvert de onze toits. Il comprend onze travées. Son ordonnance est en réduction, un peu celle de la mosquée de Cordoue.

La cour aux ablutions comprenait autrefois "un jet d'eau, un noyer et un oranger sauvage".

La partie voisine du mirhab fut endommagée en 1683 par les boulets de Duquesne. Les esclaves chrétiens furent employés à sa restauration comme l'avaient été les captifs de 1529, pour les dégradations éprouvées par le temple, lors de la défense du Penon qu'assiégeait Kheïr-ed-Din. Un texte ancien nous apprend que lors du bombardement de Duquesne, les livres saints de la mosquée furent mis en sûreté au Fort l'Empereur. Le mirhab, conformément à la tradition malékite, doit demeurer nu, sans ornements.

L'inscription romaine, placée sous le portique de la rue de la Marine provient d'un monument décorant jadis Icosium. La suite de cette inscription a été retrouvée plus tard, rue Bruce. En voici la traduction : "Lucius Coecilius Rufus, fils d'Agilis, flamine perpétuel, ayant épuisé la série des honneurs municipaux de sa patrie, de ses deniers a fait ce don et l'a consacré."

Le minaret, haut de quinze mètres, est orné en son sommet, de vingt-quatre merlons. En 1856, le Génie civil para cette tour de faïence bleue, d'un assez joli effet.

Le dessous de la grande mosquée est constitué par de hautes voûtes qu'occupa le Génie militaire en 1830 et qui furent dans la suite, louées à des particuliers. M. Picon, premier constructeur du boulevard du Centaure (aujourd'hui: boulevard Gambetta), en fut le locataire, de 1836 à 1838.

En cette mosquée, se tenaient autrefois les séances du Tribunal Supérieur appelé le Midjelès. Là, siégeait le muphti hanéfi, lequel, en sa qualité de Turc, avait le pas sur son collègue maléki.

Le muphti hanéfi fut, en 1847, destitué pour malversations. Il fut envoyé aux îles Sainte-Marguerite, puis de là, en Egypte. A son départ, plusieurs registres de cette mosquée, qui présentaient un réel intérêt, disparurent.

Le 13 juin 1873, le préfet Comte d'Ideville installa solennellement le muphti Hadj ben Haffaf, qui avait été le premier secrétaire d'Abd-el-Kader, et mourut âgé de 90 ans, en octobre 1889. Son successeur fut El Hadj Kadour Chérif, ancien lieutenant de l'Emir.

Le ler mars 1904, le préfet Rostaing vint remettre la Légion d'Honneur au muphti Ben Zakour (Aïeul de l'actuel muphti de Djama-Djedid.) dont les services dataient de 1844. Le 24 mars 1919, à l'issue de la cérémonie à la mémoire des Indigènes tombés sur le Front, le secrétaire général Borde remit, en présence des autorités réunies, la Légion d'Honneur au muphti Ben-Nacer.

Le personnel de la grande mosquée se composait de : deux imams, un porte-crosse du muphti, un huissier, dix-neuf professeurs, dix-huit mouedden, huit lecteurs du Coran, huit oukils ou administrateurs.

Il y avait, en outre: huit balayeurs et trois allumeurs.

En décembre 1836, le prince de Nemours posa la première pierre de la galerie de marbre de la rue de la Marine, qui fut élevée par les " Condamnés " du colonel Marengo, avec 22 fûts de la mosquée Es-Sida.

Une urne contenant le procès-verbal de la cérémonie, rédigé en français et en arabe, et des pièces d'or, d'argent et de bronze, à l'effigie de Louis-Philippe et au millésime de 1836, a été placée sous l'une des colonnes.

En avril 1903, le temple devant lequel devait passer le président Loubet, fut, du côté du boulevard, bordé d'une grille de dessin oriental.

Le 9 mai 1865, l'Empereur visita Djama-Kébir. La mosquée fut classée en avril 1887.

sources :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Mosquée_d'Alger

http://alger-roi.fr/Alger/mosquee_sidi/mosquee_sidi.htm

Timbre Algérie Mosquée El Kébir

Cette lettre est affranchie avec un timbre Algérie à 1 f représentant la Mosquée El Kebir (La grande)

Le timbre est annulé par le TAD manuel Poste navale n°22 (Alger)

Cette mosquée, la plus grande d'Alger, est affectée au rite maléki, le seul qui fût observé à Alger, avant l'arrivée des Turcs. Djama-Kébir fit partie de la ville berbère; elle fut édifiée sur les ruines d'une basilique chrétienne (une partie des substructions repose sur une portion de l'ancien rempart romain) dont l'abside, rapporte l'historien arabe El Bekri, était, en raison de son orientation vers le Levant, utilisée comme lieu de prière. On la décorait de tapis et d'images saintes, les jours de grande fête.

La grande mosquée occupe une superficie de 2 000 mètres. Ses dimensions sont à peu près de 48 mètres sur 40.

À la mosquée étaient annexées jadis : 1°/ el djenina (le petit jardin); 2°/ el mocella (oratoire pour les services funèbres); 3°/ une grande cour où était installée une batterie de quatre canons, élevée après le bombardement de Lord Exmouth, en 1816.

Le monument s'appuie sur soixante-douze piliers et est recouvert de onze toits. Il comprend onze travées. Son ordonnance est en réduction, un peu celle de la mosquée de Cordoue.

La cour aux ablutions comprenait autrefois "un jet d'eau, un noyer et un oranger sauvage".

La partie voisine du mirhab fut endommagée en 1683 par les boulets de Duquesne. Les esclaves chrétiens furent employés à sa restauration comme l'avaient été les captifs de 1529, pour les dégradations éprouvées par le temple, lors de la défense du Penon qu'assiégeait Kheïr-ed-Din. Un texte ancien nous apprend que lors du bombardement de Duquesne, les livres saints de la mosquée furent mis en sûreté au Fort l'Empereur. Le mirhab, conformément à la tradition malékite, doit demeurer nu, sans ornements.

L'inscription romaine, placée sous le portique de la rue de la Marine provient d'un monument décorant jadis Icosium. La suite de cette inscription a été retrouvée plus tard, rue Bruce. En voici la traduction : "Lucius Coecilius Rufus, fils d'Agilis, flamine perpétuel, ayant épuisé la série des honneurs municipaux de sa patrie, de ses deniers a fait ce don et l'a consacré."

Le minaret, haut de quinze mètres, est orné en son sommet, de vingt-quatre merlons. En 1856, le Génie civil para cette tour de faïence bleue, d'un assez joli effet.

Le dessous de la grande mosquée est constitué par de hautes voûtes qu'occupa le Génie militaire en 1830 et qui furent dans la suite, louées à des particuliers. M. Picon, premier constructeur du boulevard du Centaure (aujourd'hui: boulevard Gambetta), en fut le locataire, de 1836 à 1838.

En cette mosquée, se tenaient autrefois les séances du Tribunal Supérieur appelé le Midjelès. Là, siégeait le muphti hanéfi, lequel, en sa qualité de Turc, avait le pas sur son collègue maléki.

Le muphti hanéfi fut, en 1847, destitué pour malversations. Il fut envoyé aux îles Sainte-Marguerite, puis de là, en Egypte. A son départ, plusieurs registres de cette mosquée, qui présentaient un réel intérêt, disparurent.

Le 13 juin 1873, le préfet Comte d'Ideville installa solennellement le muphti Hadj ben Haffaf, qui avait été le premier secrétaire d'Abd-el-Kader, et mourut âgé de 90 ans, en octobre 1889. Son successeur fut El Hadj Kadour Chérif, ancien lieutenant de l'Emir.

Le ler mars 1904, le préfet Rostaing vint remettre la Légion d'Honneur au muphti Ben Zakour (Aïeul de l'actuel muphti de Djama-Djedid.) dont les services dataient de 1844. Le 24 mars 1919, à l'issue de la cérémonie à la mémoire des Indigènes tombés sur le Front, le secrétaire général Borde remit, en présence des autorités réunies, la Légion d'Honneur au muphti Ben-Nacer.

Le personnel de la grande mosquée se composait de : deux imams, un porte-crosse du muphti, un huissier, dix-neuf professeurs, dix-huit mouedden, huit lecteurs du Coran, huit oukils ou administrateurs.

Il y avait, en outre: huit balayeurs et trois allumeurs.

En décembre 1836, le prince de Nemours posa la première pierre de la galerie de marbre de la rue de la Marine, qui fut élevée par les " Condamnés " du colonel Marengo, avec 22 fûts de la mosquée Es-Sida.

Une urne contenant le procès-verbal de la cérémonie, rédigé en français et en arabe, et des pièces d'or, d'argent et de bronze, à l'effigie de Louis-Philippe et au millésime de 1836, a été placée sous l'une des colonnes.

En avril 1903, le temple devant lequel devait passer le président Loubet, fut, du côté du boulevard, bordé d'une grille de dessin oriental.

Le 9 mai 1865, l'Empereur visita Djama-Kébir. La mosquée fut classée en avril 1887.

sources :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Mosquée_d'Alger

http://alger-roi.fr/Alger/mosquee_sidi/mosquee_sidi.htm

11 janvier 2013

Humour dans le carré par Donec

Donec en sait long !

Les « poulaines » quand à elles sont, comme chacun sait les lieux d’aisance des bâtiments de guerre. Comme elles sont multiplaces et sans porte, chacun y va de sa petite histoire. Naturellement aucune source n’est vérifiée.

Bonjour à tous,Comme chacun le sait, la furtivité est la caractéristique d’un engin militaire conçu pour avoir une signature radar réduite ou banale et donc être moins détectable. Donec qui est un pragmatique pense que la vraie furtivité c’est l’invisibilité. Il travaille dessus avec quelques résultats.

Les « poulaines » quand à elles sont, comme chacun sait les lieux d’aisance des bâtiments de guerre. Comme elles sont multiplaces et sans porte, chacun y va de sa petite histoire. Naturellement aucune source n’est vérifiée.

Le reste est plutôt transgenre.Le ciel vous tienne en joie et à la semaine prochaineDonec

10 janvier 2013

Aviation Maritime en Méditerranée

Centre Aviation Maritime de Venise

|

| Timbre à date de la Poste Militaire Maritime bureau de Venise en date du 30.9.16 Lettre en franchise Centre d'aviation Maritime Adriatique Marine Française |

En 1911, la Marine nationale française ne dispose que de deux avions : un biplan Maurice Farman (livré le 26 décembre 1910) et un hydravion Canard Voisin (livré le 15 avril 1912).

24 pilotes sont formés pour l'aviation maritime jusqu'à fin 1914 et la Marine nationale française dispose en tout et pour tout de 14 pilotes et de 14 hydravions.

Un décret du 10 juillet 1914 porte sur l'organisation du service de l'aéronautique maritime.

|

| Au verso cachet de service Escadrille d'avions Adriatique Venise Cachet d'arrivée Annecy 2-10-16 |

Donnant la priorité au développement de l'aviation côtière dotée d'hydravions et d'amphibies, la Marine nationale française transforme, outre La Foudre, de petits cargos en transports d'hydravions : le Rouen (réquisitionné le 2 août 1914 escortant les convois en Méditerranée), le Pas-de-Calais (réquisitionné le 3 août 1914 et basé à Cherbourg en 1916-1917), le Campinas de 3 319 tonnes (réquisitionné le 8 mars 1915 et qui sert dans la zone du canal de Suez en 1916)

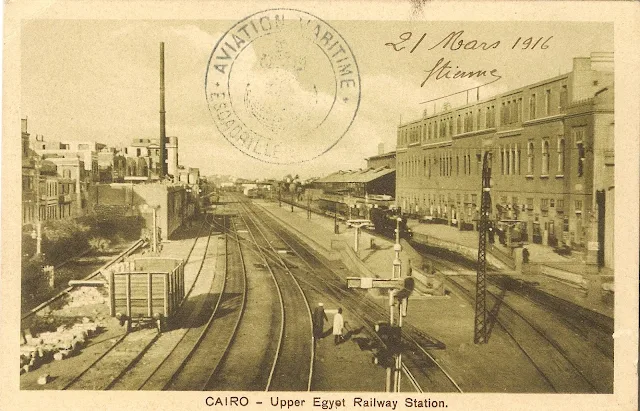

Plusieurs cartes postales laissent supposer que l'escadrille est passée par Suez, Le Caire et Jérusalem...

Plusieurs cartes postales laissent supposer que l'escadrille est passée par Suez, Le Caire et Jérusalem...

et le Nord (réquisitionné le 22 novembre 1915 et qui opère depuis Dunkerque).

L'entrée en guerre de l'Italie en 1915 est négociée par les alliés.

|

| Carte postale de Jérusalem portant le cachet de l'aviation maritime le nom de l'escadrille est absent |

L'entrée en guerre de l'Italie en 1915 est négociée par les alliés.

Les italiens ont une aviation maritime des plus réduites demande l'envoi de 2 escadrilles maritimes françaises dès le début de leur entrée en guerre.

|

| Carte Postale de Suez |

Elles sont installées durant l'été 1915, l'une au nord du pays (Venise), l'autre au sud (Brindisi).

Les premiers vols à Brindisi commencent en septembre 1915, et, le 17 janvier 1916, comme l'aviation italienne est apte à prendre le relais, l'escadrille de Brindisi laisse la place à une escadrille italienne.

|

| La gare du Caire 21 mars 1916 |

Le rôle d'équipage du CAM de Venise a été ouvert le 25 mai 1915 et clos le 27 juin 1917. Entre ces deux dates, les pilotes suivants y ont servis:

BARAT Emile QM 08/12/1917 MPLF Dunkerque

DUCLOS Jules SM

DUCUING Gabriel EV1 25/05/1940 MPLF Boulogne

GIORZO Pierre QM

HARIAT Emile EV1 31/10/1916 MPLF Venise

LE GUENNEC Eugène SM

PERRON Charles SM 20/08/1916 MPLF Large Ostende

POGGI Paul SM

REYNAUD Antoine LV 31/10/1916 MPLF Venise

ROULIER Jean EV1 15/08/1916 PMLF Trieste

WOLTZ André EV1 17/04/1917 MPLF Adriatique

Ont été aussi brièvement affectés le Sgt DIVETAIRE et l'Adjt MORIN de l'Aéronautique militaire

BARAT Emile QM 08/12/1917 MPLF Dunkerque

DUCLOS Jules SM

DUCUING Gabriel EV1 25/05/1940 MPLF Boulogne

GIORZO Pierre QM

HARIAT Emile EV1 31/10/1916 MPLF Venise

LE GUENNEC Eugène SM

PERRON Charles SM 20/08/1916 MPLF Large Ostende

POGGI Paul SM

REYNAUD Antoine LV 31/10/1916 MPLF Venise

ROULIER Jean EV1 15/08/1916 PMLF Trieste

WOLTZ André EV1 17/04/1917 MPLF Adriatique

Ont été aussi brièvement affectés le Sgt DIVETAIRE et l'Adjt MORIN de l'Aéronautique militaire

Pour les observateurs, c'est moins facile car la spécialité n'existait pas encore lorsque le CAM de Venise a fermé. Notons tout de même :

COSTE Maurice QM 17/04/1917 MPLF Adriatique

COSTEROUSSE Auguste QM 15/08/1916 MPLF Trieste

DEVAUTOUR Charles Mot

JACQUART Louis QM 28/04/1925 MSAC Lyon

JAOUEN Yves QM

LAPERGE Louis EV1

LESCUT Georges QM

LOUVEL Charles Mot 15/07/1917 MSAC Saint-Raphaël

PERIGNON René Mot/QM

COSTE Maurice QM 17/04/1917 MPLF Adriatique

COSTEROUSSE Auguste QM 15/08/1916 MPLF Trieste

DEVAUTOUR Charles Mot

JACQUART Louis QM 28/04/1925 MSAC Lyon

JAOUEN Yves QM

LAPERGE Louis EV1

LESCUT Georges QM

LOUVEL Charles Mot 15/07/1917 MSAC Saint-Raphaël

PERIGNON René Mot/QM

Inscription à :

Commentaires (Atom)

Tromelin Marion Dufresne OP4 2025 30-11-2025 T.A.A.F. Îles Eparses

Tromelin, un îlot stratégique au coeur des enjeux géopolitiques français OP4 2025 30-11-2025 Perdue dans l’immensité de l’océan Indien, l’î...

-

Bataille de Dakar canon de 240 mm C'est une carte postale de Dakar qui va nous servir de fil conducteur pour cet article. Elle représent...

-

le cambusard version navalisée du pinard Bonjour à tous, Il y a un siècle débutait le plus terrible holocauste que l’homme ait pu imagine...

-

L'affaire des Empoisonneurs en cartes postales Hanoï 1908 Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de l'Indochi...